这项研究发表在《自然衰老》杂志上,由来自神经元维持机制小组的Alberto Pascual博士(CSIC)的实验室领导,并与来自塞维利亚大学/ CIBERNED的IBiS的阿尔茨海默病生理病理学小组的Javier Vitorica教授共同合作。并首次证明,大脑老年斑中存在低氧水平会降低免疫系统抵抗疾病的防御能力。

这项研究发表在《自然衰老》杂志上,由来自神经元维持机制小组的Alberto Pascual博士(CSIC)的实验室领导,并与来自塞维利亚大学/ CIBERNED的IBiS的阿尔茨海默病生理病理学小组的Javier Vitorica教授共同合作。并首次证明,大脑老年斑中存在低氧水平会降低免疫系统抵抗疾病的防御能力。

《美国医学会杂志》(JAMA)刊登了国药集团中国生物发表的《两种新型冠状病毒灭活疫苗对成人 COVID-19 感染的保护效力评价》。本项临床研究的两款疫苗 WIV04 和 HB02 分别由武汉生物制品研究所和北京生物制品研究所研制和生产,所用毒株( WIV04 和 HB02 株)分别分离自武汉市金银潭医院的两名患者。病毒株在合格的,来自 WHO 的 Vero 细胞系中进行培养增殖,随后进行灭活和纯化。所有疫苗和安慰剂均由中国食品药品检定研究院检定,编盲后的每支疫苗以唯一编码、外观相同的单剂量小瓶进行使用。研究结果显示,中国生物两款新冠灭活疫苗两针接种后 14 天,能产生高滴度抗体,形成有效保护,且全人群中和抗体阳转率达 99% 以上。WIV04 疫苗组保护效力为 72.8% ,HB02 疫苗组的保护效力为 78.1% 。安全性好,不良反应多为注射部位疼痛,程度轻,具有一过性和自限性。”

近日发表于《科学进展》杂志上的一篇论文中,美国匹兹堡大学医学院的研究人员介绍了一种针对新冠病毒刺突蛋白的可吸入纳米抗体,可以预防和治疗仓鼠的重症新冠肺炎。这是第一次在临床前动物模型中测试纳米抗体,其大小约为典型的单克隆抗体的1/4,具有极高的稳定性,且生产成本更低。

阿斯利康的ChAdOx1疫苗因在非常罕见的情况下导致脑静窦脉血栓这一不良反应而受到批评。这些血栓扰乱了大脑的血流,可导致严重的神经系统损伤和中风。在第一批病例被发现后,德国暂时停止了阿斯利康疫苗的接种,随后改变了接种这一新冠疫苗建议,只有60岁以上的人才能接种这种疫苗。

导致Covid 19新冠患者死亡的最常见的原因是严重的肺部感染导致呼吸衰竭。即使是存活下来的重症病人,也常常在几个月后出现肺功能下降的情况,Sars-CoV-2冠状病毒损害肺部是不争的事实。然而直到现在,研究人员还不清楚它究竟是如何造成损害,以及哪些机制在其中起了作用。为了找到这些问题的答案,来自纽约哥伦比亚大学欧文医学中心的约翰内斯·梅尔姆斯领导的研究团队对19名已故Covid-19新冠患者进行了肺部检查,并将检查结果与其他捐赠者的肺部进行了比较。

德国联邦教研部(BMBF)2021年5月3日宣布,aBACTER无耐药性抗生素的研究获得“VIP +验证”资助项目,以德国慕尼黑工业大学教授斯蒂芬·西伯(Stephan Siebe)领衔的“aBACTER无耐药性抗生素“研究团队获得100万元研究资助。

目前,科学家在研究新型人造生物肾的征途上已经迈出了“万里长征第一步”,3D技术打印生物肾、干细胞培养的生物肾以及将动物肾进行改造后移植给人等路径都有科学家在进行实践。随着肾脏替代技术的发展,这些新型人工肾最终或将用于临床,让为透析所困的患者重获新生。

据瑞士苏黎世大学官网17日消息,该校研究人员开发出了一项新技术,使人体能在需要治疗的确切位置按需产生治疗药物。这项创新可以减少癌症治疗所带来的副作用,也有望更好地将药物递送到肺部,为治疗新冠肺炎提供解决方案。

《科学》杂志在线发布的一篇最新论文,来自瑞士苏黎世理工大学、伯尔尼大学、洛桑大学和来自爱尔兰的科克大学组成的一支研究团队找到了包括新冠病毒在内的冠状病毒的“致命弱点”。

如果不及时治疗,痛风会导致严重残疾。但与类风湿性关节炎不同的是,治疗它的方法屈指可数。研究人员说,两种现有药物的结合会破坏抗体的产生,使治疗效果加倍。

全球科学家使用基因组测序来追踪SARS-CoV-2病毒新变种的传播,冠状病毒基因组序列的快速积累为追踪全球和地方的传播动态提供了新的机会,但分析如此多的基因组数据是具有挑战性的。现在有超过一百万的SARS-CoV-2的基因组序列。

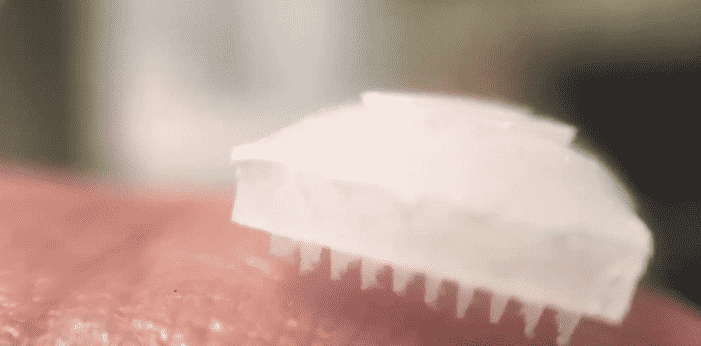

由香港城市大学(香港城大)科学家领导的研究团队,最近开发了新一代微针技术,能够以极低入侵性的微创方式在皮内传送活细胞。实验结果证明,利用这种冷冻微针(cryomicroneedles)的突破性新技术,替小鼠皮内接种治疗性细胞后,成功在小鼠体内引发强劲的免疫反应以对抗肿瘤。有关研究成果为日后研发易于使用、针对癌症等其他疾病的细胞疗法和创新疗法,开辟新方向。

近日,发表在《FRONTIERS IN PHARMACOLOGY》(IF= 4.225)上的一项研究中,研究人员描述了一种可以将多种来源的相关数据进行合并和清洗的方法,以生成专门用于治疗性抗肿瘤用途的获授权抗癌药物开放获取数据库。

全球首个肿瘤自动圈选AI系统VBrain,获得美国FDA认证。成为全球首个被美国FDA批准的AI自动肿瘤圈选系统用于放射治疗领域的尖端医疗设备。

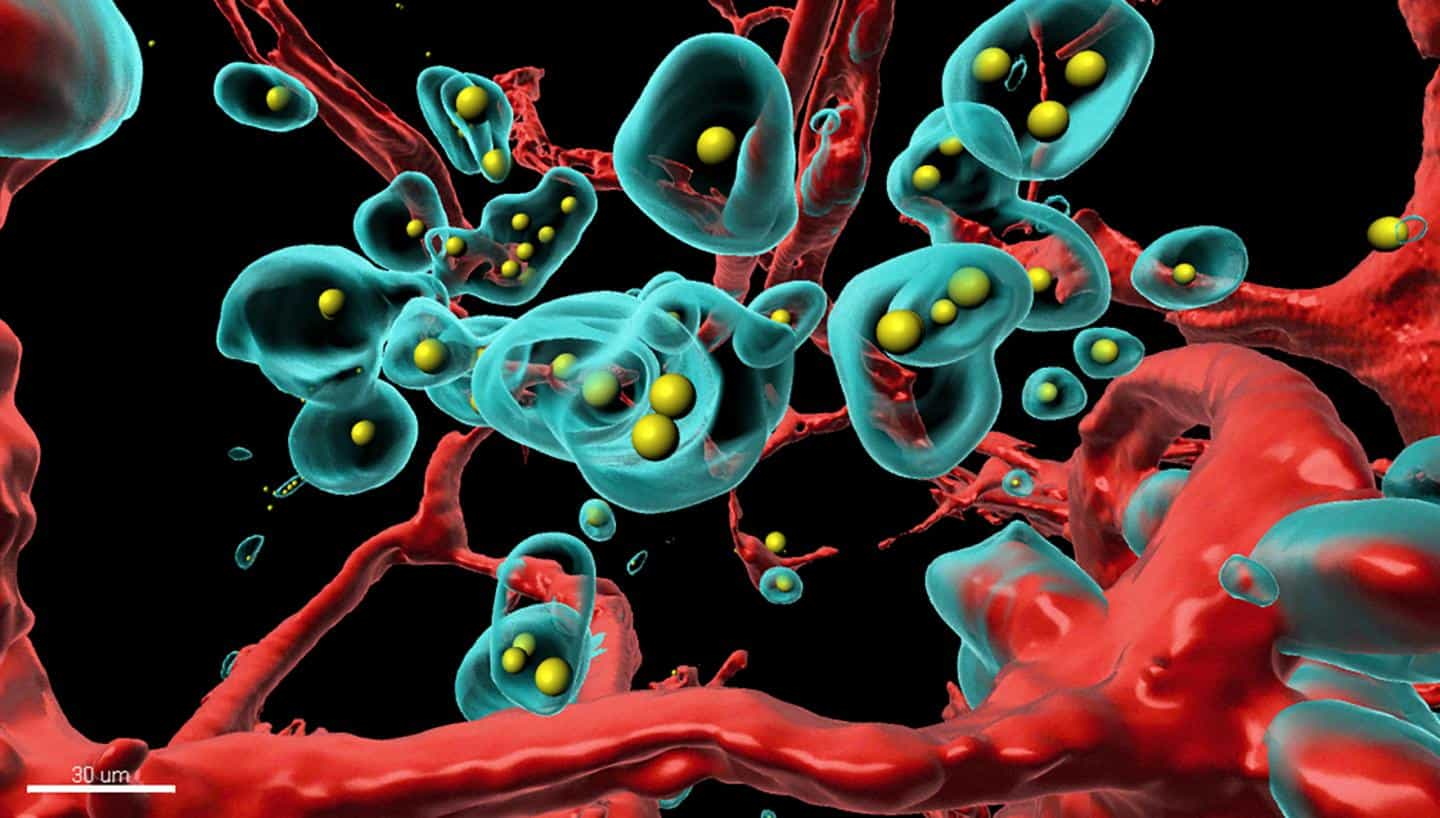

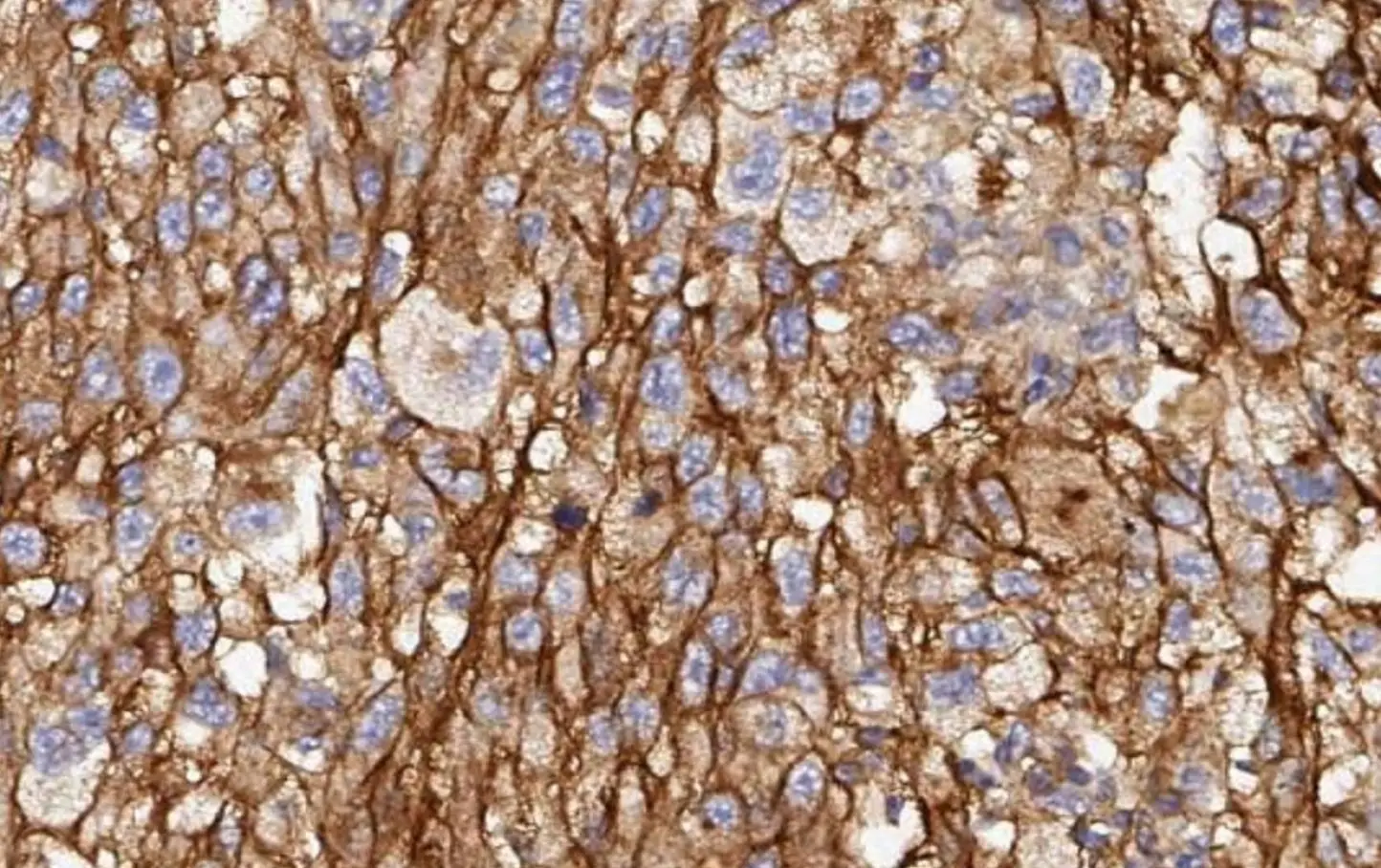

既往的癌症代谢理论认为癌细胞生长需要消耗大量葡萄糖,并且随着肿瘤不断生长,消耗葡萄糖的速度会越来越快,最终导致多器官衰竭直至死亡。而美国范德堡大学医学中心的研究团队近期却另有新的发现,该研究团队发现肿瘤中的免疫细胞比癌症细胞消耗更多的葡萄糖。

由中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所研究员刘青松药学团队自主研发的针对急性髓系白血病(AML)1.1类创新靶向药物HYML-122,已完成I期临床试验,并举行了临床II期试验启动仪式,标志着HYML-122即将进入临床II期试验阶段。

中国科学院深圳先进技术研究院生物医学与健康工程研究所转化医学中心研究员张鹏团队在类风湿性关节炎发病机制研究中取得进展,最新研究成果以Notch-1 and Notch-3 Mediates Hypoxia-Induced Synovial Fibroblasts Activation in Rheumatoid Arthritis为题,在线发表在Arthritis & Rheumatology上。

欧盟官网4月6日消息,奥地利维也纳兽医大学科研团队在欧盟资助的ONCOMECHAML和ARCH项目支持下,发现结合蛋白MSI2可作为急性髓细胞白血病(AML)的新治疗靶标。该发现发表在《白血病》杂志上。

由美国德克萨斯大学MD安德森癌症中心研究人员领导的一项临床前研究表明,靶向表面蛋白MT1-MMP的抗体药物偶联物(ADC)可以在不损害正常组织的情况下作为根除骨肉瘤肿瘤细胞的“武器”。这项通过双环多肽—毒素偶联药物(BTC)精确靶向治疗细胞表面蛋白的技术,在骨肉瘤的治疗中效果显著。

尽管研究人员早就知道怀孕期间会发生一系列的生理变化,这些变化可能有助于肾结石的形成,但缺乏这种联系的证据。近日,发表在AJKD杂志的一项研究揭示了,怀孕与肾结石发生风险之间的联系。结果发现怀孕增加了首次出现症状性肾结石的风险。该风险在接近分娩时达到峰值,然后在分娩后一年内有所改善。