韩国研究团队开发了一种可穿戴的热电元件(thermoelement),可通过体热(body heat)产生电能。该装置可以多元应用,譬如免电池的穿戴式装置。

韩国研究团队开发了一种可穿戴的热电元件(thermoelement),可通过体热(body heat)产生电能。该装置可以多元应用,譬如免电池的穿戴式装置。

在过去的几年里,我们很多人已经习惯于用指纹来解锁手机和电脑,但科学家们正在研究触控技术,它能带来的便利远不止于此。普渡大学一个团队的一个新型可穿戴设备原型为我们提供了一个有趣的视角,科学家们想象着有一天它可以通过一次触摸来进行支付、输入密码和发送照片。

在偏远地区和恶劣环境中使用的许多机器、车辆和设备,如矿山钻孔、桥梁、铁轨等在运行过程中存在着丰富的振动能量,特别是在低频段。因而,振动能量收集在无线传感节点(WSNs)供电中发挥了重要作用。另一方面,设备的振动状态需要WSNs实时监测,并定期将加速度信息无线发射至上位机,而基于摩擦电的加速度计设计具有重要应用前景。由于WSNs中微控制器单元(MCU)和射频(RF)收发器功率消耗较大,因而如何实现WSNs供电的自给自足仍然是一个巨大挑战。

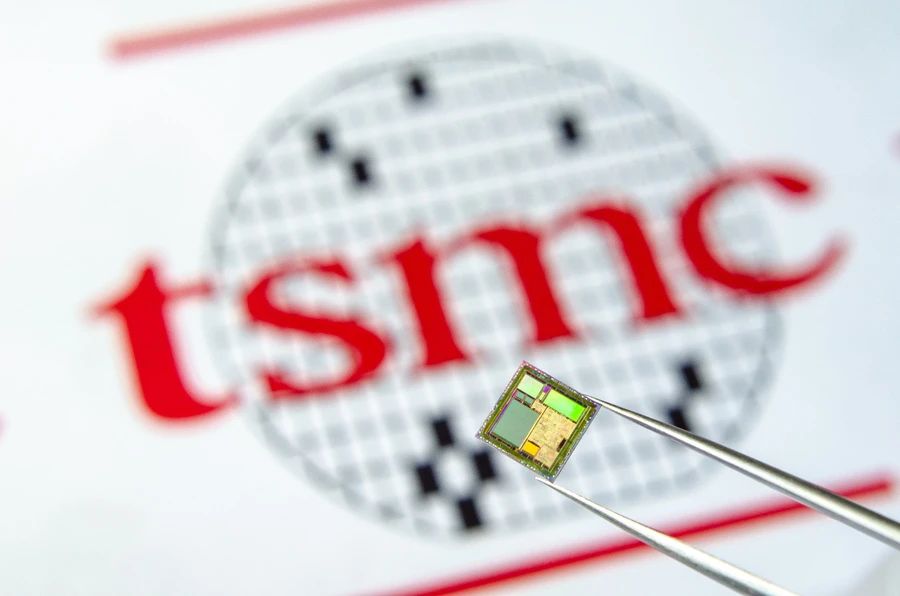

台积电(TSMC)已确认3nm生产节点有望在2022年下半年实现大规模生产。台积电(TSMC)估计,其3nm节点将在每平方毫米硅片上封装2.5亿个晶体管,使其密度至少是英特尔最新的10nm节点的两倍多。从理论上讲,台积电的3nm技术可使GPU的复杂度是AMD的新Radeon RX 6000系列芯片的三倍。

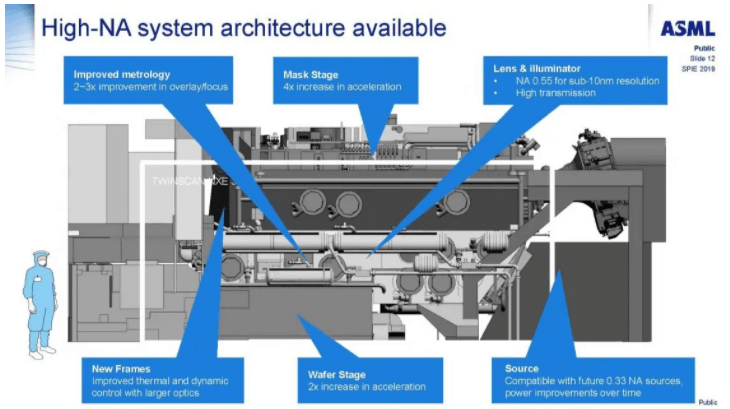

日媒报道,由于新型冠状病毒的传播,近期日本ITF于11月18日在日本东京举行了网上发布会。IMEC公司首席执行官兼总裁Luc Van den hove首先发表了主题演讲,介绍了公司研究概况,他强调通过与ASML公司紧密合作,将下一代高分辨率EUV光刻技术——高NA EUV光刻技术商业化。IMEC公司强调,将继续把工艺规模缩小到1nm及以下。

台积电与三星规划2022年进入3纳米(nm)量产阶段,而半导体厂商为了进入3nm以及更先进制程,都积极抢夺极紫外光(EUV )光刻机设备,但是一台造价高达3亿美元的设备,到底能否即时推出,ASML也不能给出答案。

经过20多年的深入联合开发工作,欧洲的公司和研究机构终于推出了一种革命性的新制造技术,用于大规模生产功能强大的微芯片。被业内人士称为EUV光刻技术。新技术还可以实现自动驾驶、5G、人工智能等未来创新应用。

台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)正与谷歌(Google)和其他美国科技巨头合作,开发一种使半导体功能更强大的3D堆叠封装技术新方法。

韩国浦项科技大学和美国斯坦福大学联合团队开发出一种可同时感受温度与机械刺激的多模态离子电子皮肤。目前的电子皮肤可以实现分别检测温度或机械刺激,但无法像真实皮肤一样同时识别这两者。研究团队利用含有电解质的离子导体材料制作出多功能传感器,可以准确识别外部施加压力的物体的温度,以及测量在受到挤压、揉捏和扭转等刺激时的方向或应变曲线。这种可以自由拉伸也可检测温度的电子皮肤有望应用于可穿戴式温度传感器或制作类人机器人皮肤。

据英国国家海洋学中心官网11月24日消息,英国国家海洋学中心正在开发适应深海极端环境的新型传感器。该传感器要求能够承受水下11000米深的压力,可帮助研究人员采集深海海沟中有机碳降解过程的相关数据。

德克萨斯大学的工程师们创造了有史以来最小的存储设备之一,由一种二维材料制成,尺寸为一纳米见方。这种被称为 “原子电阻 “的装置是通过单个原子的运动来工作的,这将为具有难以置信的信息密度的更小的存储系统铺平道路。

微纳制造技术的快速发展为纳米光子器件、光学电路、光电探测器等提供了多样的设计和应用空间。高度集成化器件需要在复杂表面上构筑精细微纳结构。作为光学接口的3D波导纳米结构是纳米光子应用的基本互连单元,光子元器件被集成在芯片的有限区域乃至复杂曲面上。因此,在曲面上实现具有精确形貌和组分微纳米结构的设计与制造,对于新型结构光电器件的发展具有重要意义。

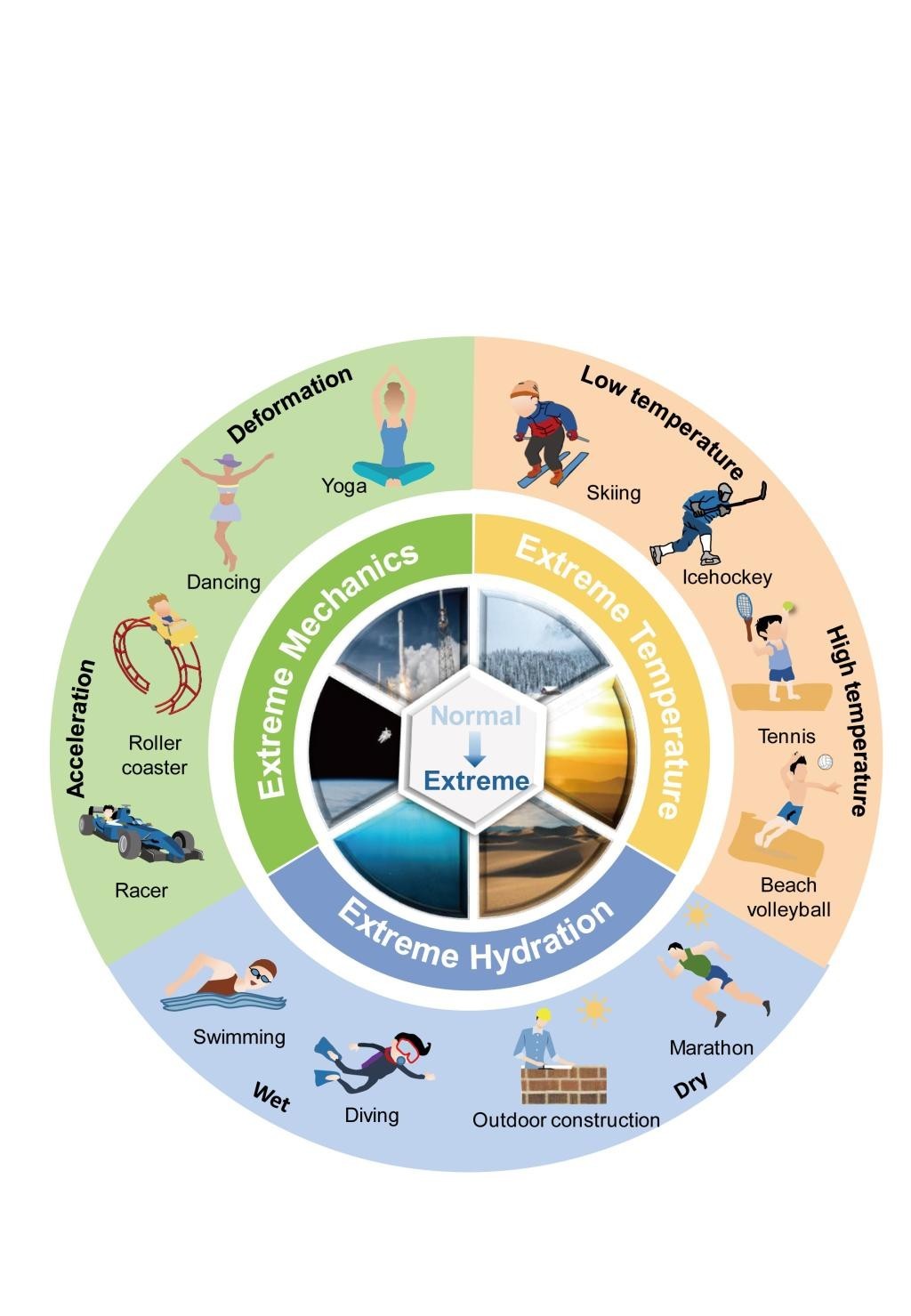

柔性可穿戴电子由于具有轻薄、柔软、亲肤的优势,已被广泛应用于与人体健康相关的各项生理指标监测之中,极大推动了传统医疗的实时化、个性化发展进程。然而,在长期监测过程中,柔性可穿戴电子设备可能面临多种不断变化的环境条件(如机械力、温度或湿度),致使其结构、功能受损,影响其工作的稳定性,进而限制其在多种环境中的实际应用。

微纳米尺度褶皱具有浸润性、光学透明性、摩擦和黏附等独特的表面性能,使其在可逆润湿、摩擦、黏附、光学等与表界面相关的智能器件领域具有广泛的应用前景。褶皱的形成主要利用硬质膜/弹性基体中薄膜与基体存在的热膨胀差异,当膜/基复合体系受到外界影响(如力、温度、溶剂等),可在表面形成压应力,当应力达到临界值后材料表面产生力学失稳而形成褶皱。基于褶皱的形成机理,薄膜层应具有较好的力学性能,因此目前褶皱薄膜层主要以高分子和金属材料为主。很少有功能氧化物薄膜被应用于褶皱结构中,这极大限制了微纳米尺度褶皱的应用范围。

近期,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员盛志高课题组和中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所、上海科技大学的研究人员合作,发明了一种基于强关联氧化物材料的太赫兹宽带可调吸收器。

德国传感器制造商Sick已与Trumpf的专业子公司Q.ANT签署了一项协议,以使量子传感器技术可用于工业用途,从而有可能实现以前无法实现的精确测量。他们说他们已经成功地测试了世界上第一个用于批量生产的量子光学传感器。计划于2021年推出的第一个商业版本将用于分析空气中的物质,并能够检测到比人的头发小200倍的微粒。

对于任何实际的,现实世界中的量子计算机而言,主要的技术挑战是需要大量的物理量子位来处理在计算过程中累积的误差。这种量子误差校正是资源密集的并且计算耗时。但是研究人员发现了一种有效的软件方法,可以显着压缩量子电路,从而缓解了对硬件开发的需求。

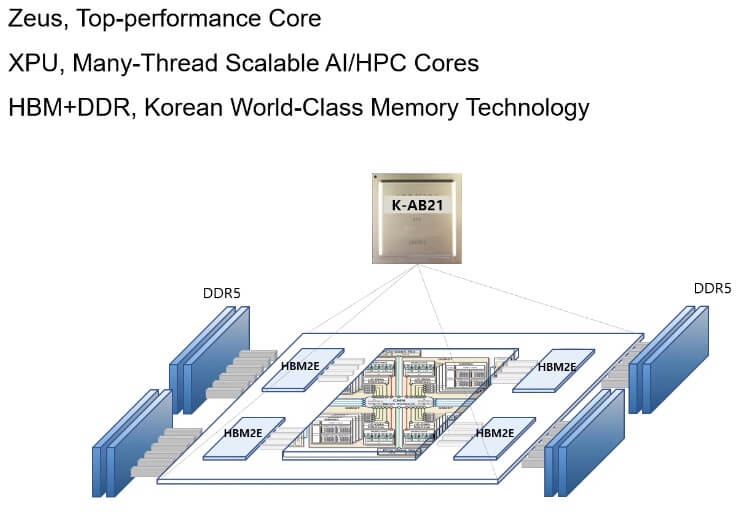

韩国电子与电信研究所(ETRI)的研究人员与Arm公司合作,离设计和部署一种能够处理双精度超算应用和低精度、低功耗AI推理的原生CPU又近了一步。对于一个将所有高性能计算HPC资源都与英特尔处理器绑定的国家来说,如果性能和效率的预测如期实现,那么这对于未来的超级计算大型系统而言可能是一个重大发展。

康奈尔大学的研究人员已经创建了一种光纤传感器,该传感器确实能够检测到这些变形,从而为软体机器人系统以及使用增强现实工具的任何人提供与任何哺乳动物一样的感觉的能力提供了可能性。