美国华盛顿大学医学院研究人员9月22日报告说,与从未感染过新冠病毒的人相比,患有新冠肺炎的人一年后患上脑损伤的风险更高。这项研究发表在《自然·医学》杂志上,使用了数百万美国退伍军人的匿名患者身份的医疗记录,评估了44种不同疾病的大脑健康状况。

美国华盛顿大学医学院研究人员9月22日报告说,与从未感染过新冠病毒的人相比,患有新冠肺炎的人一年后患上脑损伤的风险更高。这项研究发表在《自然·医学》杂志上,使用了数百万美国退伍军人的匿名患者身份的医疗记录,评估了44种不同疾病的大脑健康状况。

TNF-α抑制剂(肿瘤坏死因子-α抑制剂)是当前治疗自身免疫疾病如风湿性关节炎的首选药物。德国石荷州大学医院研究发现接受TNF-α抑制剂治疗慢性炎症疾病的患者接种新冠疫苗后长期保护效果降低,即使接种第三剂疫苗也无法充分防范Omikron变异株。研究结果现发表在医学病毒学杂志(Journal of Medical Virology)。

以色列特拉维夫大学研究人员首次破译了一种使皮肤癌转移到大脑的机制,并利用现有的治疗方法成功地抑制了60%到80%的扩散。研究结果发表在最新一期科学期刊《JCI洞察》上。

加州大学圣巴巴拉分校、加州大学旧金山分校和贝勒医学院的研究人员发现了两种比传统白血病治疗更有效、毒性更小的分子。这两种分子已经被批准用于治疗其他疾病,其作用与当今的癌症治疗不同,并且可能成为一种全新药物的基础。

5月28日,安进宣布美国食品和药物管理局(FDA)加速批准KRAS G12C抑制剂LUMAKRAS™(Sotorasib)上市,LUMAKRAS™(Sotorasib)是一种RAS GTP酶家族抑制剂,适用于治疗既往接受过至少1种全身治疗的KRAS G12C突变型局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者(通过FDA批准的检测方法确定)。这是全球首个获得批准的靶向KRAS突变的抗肿瘤药物。

在首次出现临床症状之前,阿尔茨海默病有15—20年的无症状期。一个研究小组利用在德国波鸿鲁尔大学开发的免疫红外传感器,最早可在临床症状出现前17年,在血液中识别出阿尔茨海默病外在症状的标志。其原理是检测蛋白质生物标记物β-淀粉样蛋白的错误折叠。

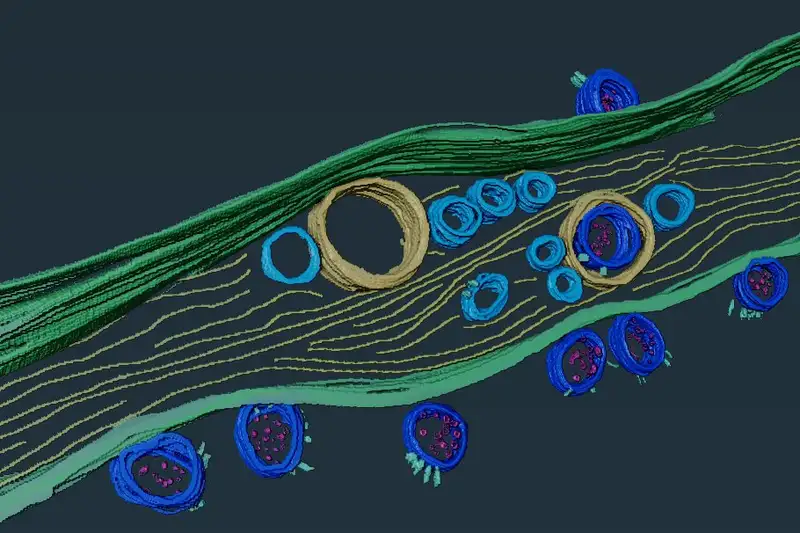

美国西达赛奈医学中心研究人员开发出一种干细胞和基因联合疗法,可潜在地保护肌萎缩性侧索硬化症(ALS,俗称渐冻症)患者脊髓中的患病运动神经元。研究团队证实了联合治疗的实施对人类是安全的。研究成果发表在最近的《自然·医学》杂志上。

英属哥伦比亚大学 (UBC) 的研究人员开发了一种可以口服的胰岛素片剂,其作用与注射剂一样,为糖尿病患者的革命性治疗方法铺平了道路。

由复旦大学、上海蓝鹊生物医药有限公司与云南沃森生物技术股份有限公司联合研制的“新型冠状病毒变异株mRNA疫苗(S蛋白嵌合体)”,已获得国家药品监督管理局颁发的临床试验批件。复旦大学生命科学学院教授、复旦大学mRNA药物研发中心主任林金钟代表整个研发团队向国家药品监督管理局药品审评中心做了该疫苗的临床前研究汇报。这一里程碑标志着复旦大学多方合作、产学研融合的融合创新道路取得了重要成果。

14次不同方案的化疗、20次放疗、全胃切除手术……自从4年多前被确诊为“弥漫大B细胞淋巴瘤”, 来自广东的孙先生(化名)就开始了漫长而又痛苦的治疗,几乎所有方案都尝试过了,然而疗效一直不尽人意,肿瘤反复复发。

据solidot刊文,近日发表在《Science Immunology》期刊上的一项研究,哈佛医学院和和波士顿儿童医院的研究人员开发出一种新抗体,在实验室测试中能中和所有已知新冠变种,包括 Omicron。

艾滋病临床试验小组 (ACTG) 是全球最大的 HIV 研究网络,将其重点扩大到对 新冠进行研究,今天宣布启动 ACTIV-2d,这是一个全球性的 3 期多中心评估 S-217622 的影响的试验,一种研究性新冠口服抗病毒剂。ACTIV-2d 将评估 S-217622 作为一种每日一次的治疗药物的安全性和有效性,以减少早期 COVID-19 未住院成人的新冠症状持续时间。

抑郁症是最常见的精神障碍,据世界卫生组织统计,全球约有2.8亿人饱受抑郁症的困扰,并导致每年超过70万人自杀身亡。阐明抑郁症的致病因素对于降低抑郁症风险至关重要。近年来,饮食与抑郁症的关系受到了广泛关注,碳水化合物的摄入与抑郁症的关系存在较大争议。

据近日发表在《阿尔茨海默病杂志》上的研究,单纯疱疹病毒(HSV)与患阿尔茨海默病的风险增加有关。美国塔夫茨大学和英国牛津大学的研究人员使用模拟大脑的三维人体组织培养模型证明,水痘带状疱疹病毒(VZV,通常会导致水痘和带状疱疹)可能会激活另一种常见的HSV,从而启动阿尔茨海默病的早期阶段。

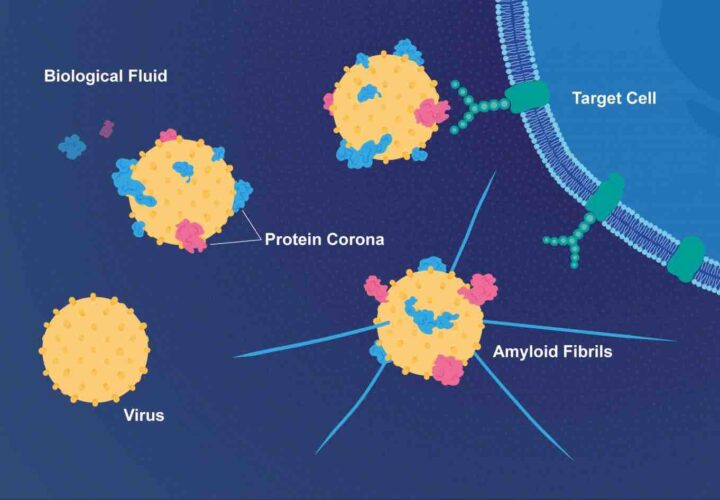

法国巴斯德研究院的研究人员发现了冠状病毒似乎以一种偷偷摸摸的方式,通过进入到拥有ACE2受体细胞进入到缺乏ACE2受体的细胞。Covid-19与一系列神经系统症状是有关联性的,包含脑雾及混淆。尸体解剖的研究也在人类大脑中检测到冠状病毒,但这些病毒是如何到达大脑的,一直是个谜。

小细胞肺癌(SCLC)是一种侵袭性较高的神经内分泌肿瘤,占肺癌发病率的15%,具有恶性程度高、转移早、生长迅速等特点,5年生存率仅为6%。目前对于小细胞肺癌的一线治疗仍延用30年前制定的化疗方案结合放疗,即使近年来随着免疫治疗的引入,也未使患者中的总生存率得到非常显著的改善。

心脏损伤在新冠肺炎患者中很常见,许多人想知道病毒是如何影响心脏的。根据2022年美国心脏协会基础心血管科学会议上公布的初步研究,研究人员发现,新冠病毒的刺突蛋白可以通过炎症过程导致心肌损伤。这次会议于7月25日至28日在芝加哥举行,旨在展现基础和转化心血管科学的最新研究。

由黑龙江省口腔医学中心主任马晟利教授团队完成的《口鼻咽腔常驻菌群变化与新冠病毒感染定植的相关性研究》,22日通过黑龙江省科技厅组织的项目验收。专家组评价,此项开创性工作基于微生态原理,建立了口鼻咽腔常驻菌群、代谢产物的检测分析技术平台,揭示了口鼻咽腔常驻菌群和代谢产物变化与新冠病毒感染之间的关联;同时成功研创了国内外首个便携式快速新冠病毒核酸检测仪,为新冠病毒感染的防控战略做出了有益探索。

长期使用抗精神病药物是导致心肌损伤甚至心源性猝死的常见原因,但抗精神病药物的心脏毒性的潜在机制仍不清楚。近日,来自复旦大学的科研团队在《Signal Transduction and Targeted Therapy》发表题为“CB1R-stabilized NLRP3 inflammasome drives antipsychotics cardiotoxicity”的文章,揭示了抗精神病药物心脏毒性的机制。