患有严重糖尿病的人,胰腺的β细胞不产生或不再产生足够的胰岛素,为了生存,他们别无选择,只能定期注射人工胰岛素。但胰岛素治疗并非没有危险,而且从长远来看,它还可能导致严重的代谢和心血管问题。

患有严重糖尿病的人,胰腺的β细胞不产生或不再产生足够的胰岛素,为了生存,他们别无选择,只能定期注射人工胰岛素。但胰岛素治疗并非没有危险,而且从长远来看,它还可能导致严重的代谢和心血管问题。

受新冠疫情大流行影响,为防止其他类似冠状病毒造成严重破坏,世界需要一系列措施来预防和治疗这些冠状病毒感染。为了开发新的药物,研究人员正在努力针对这些病毒需要复制的一种蛋白质 nsp13。在ACS Infectious Diseases的一项研究中,一个团队描述了一种识别干扰这种蛋白质的分子的新方法,这是朝着开发泛冠状病毒抗病毒药物迈出的一步。

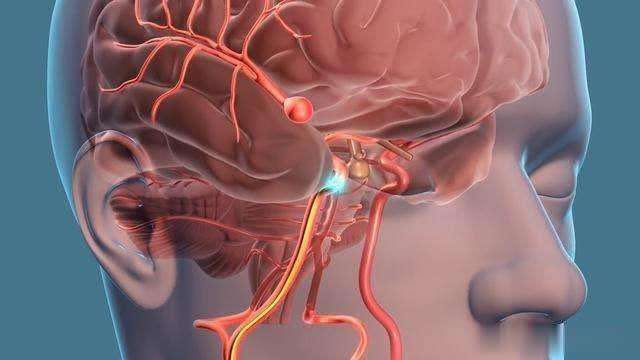

作为卒中二级预防双抗治疗方案,中国研究团队完成的“氯吡格雷用于急性非致残性脑血管病事件高危人群的疗效研究”被美国、欧洲、加拿大等多个国家和地区的脑血管病权威指南作为最高级别证据推荐。

国家卫健委发布《猴痘防控技术指南(2022年版)》,指南指出,疫区归国人员需注意自我健康监测,出现皮疹等症状时,应主动就医,并告知接诊医生疫区旅行史,以助于诊断和治疗。

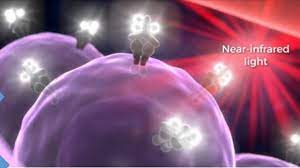

一些肿瘤非常接近身体的重要器官,为避免治疗时损害身体健康部位,开发新的癌症治疗方法至关重要。据英国《卫报》近日报道,一个国际科研团队成功开发出一种革命性的疗法,可以“点亮”并清除微小的癌细胞。这一突破有望使医生更有效地靶向并消灭癌症,或将成为继手术、化疗、放疗和免疫疗法之后的第五大癌症治疗方法。

血管和心血管疾病在很大程度上受到在血管细胞中发现的一种特殊蛋白质的影响。研究人员发现,过多的“血栓素A2受体”的存在也会阻碍新血管的生长。由马丁路德大学哈雷-维滕贝格分校(MLU)领导的一个研究小组最终解释了这一基本过程。这项研究于3月3日发表在《Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology》上,可能会带来心血管疾病治疗的新方法。

日前,西安交通大学第一附属医院普通外科与外科梦工场合作,成功实施了“经肛直肠全系膜切除磁压榨吻合术”,在保障肿瘤切除手术效果的同时解除了吻合口狭窄、出血和肠吻合材料异物体内终生携带的问题。经权威查新机构检索,此例手术在国际上属首例。

新冠疫情暴发已逾两年,病毒在全球肆虐的态势未见消退,对人类生活、健康产生严重影响,奥密克戎变异株BA.1、BA.2、BA.2.12.1、BA.4、BA.5的接连出现对疫苗接种的预防效果和抗体药物的治疗效果提出了严峻挑战,新变异株的受体结合能力和免疫逃逸能力亟待详尽研究。

柏林科学家研发鼻用喷雾剂作为新冠疫苗接种方式取得重大进步,有望在遏制大流行手段方面取得新的手段,该项目由柏林夏里特医院与其他机构的科学家合作进行,研究团队用候选鼻腔疫苗对仓鼠进行试验,根据目前的试验报告,这种喷雾式鼻吸疫苗接种试剂可能比现有疫苗更具优势,特别是用在加强针接种方面。

与广谱抗生素相比,目前在抗病毒领域尚没有广谱药物。近日由德国乌尔姆大学和丹麦奥尔胡斯大学领衔的课题组通过化学优化聚苯乙烯磺酸聚合物(Polymer Polystyrolsulfonat),开创有效用于病毒预防和病毒感染治疗的广谱药物——其中包括新冠病毒、艾滋病毒(HIV-1)、塞卡病毒、疱疹病毒和感冒病毒。相关研究成果发表在Advanced Science杂志。

以色列特拉维夫大学开展的一项新研究为艾滋病治疗提供了一种新的独特方法,有望开发成相关疫苗或促成一次性治疗艾滋病。这项技术利用了B型白细胞,这些白细胞能在患者体内进行基因改造,并分泌针对艾滋病病毒(HIV)的中和抗体。该研究发表在最近的《自然》杂志上。

白血病是一类造血干细胞恶性克隆性疾病。克隆性白血病细胞因为增殖失控、分化障碍、凋亡受阻等机制在骨髓和其他造血组织中大量增殖累积,并浸润其他非造血组织和器官,同时抑制正常造血功能。

德克萨斯大学达拉斯分校研究员 Jung-Mo Ahn 博士合成的一种新化合物ERX-41被发现可以杀死包括三阴性乳腺癌在内的广谱难以治疗的癌症,而使健康细胞毫发无损。

纪念斯隆-凯特琳癌症中心(MSK) 对 12 名直肠癌患者进行的一项小规模免疫治疗药物试验的结果令医生们感到惊讶,他们治愈了每 一位患者。这一突破性进展为直肠癌的治疗带来了新希望。

一项针对 3,000 多名高血压和脑动脉瘤患者的多中心研究发现,使用 RAAS 抑制剂(一类降压药物)可将动脉瘤破裂的风险降低 18% ,根据今天发表 在美国心脏协会同行评审期刊《高血压》上的新研究。

根据英国《自然·医学》杂志近日发表的一项以美国1300多万退伍军人为对象的研究,在接种疫苗后感染新冠肺炎的人,在确诊后仍可能出现与“长期新冠”相关的症状,但这些风险及病亡风险都要低于未接种疫苗的感染者。这项研究发现,需要持续优化预防感染的策略,开发新冠长期症状的照护途径。

国际医学期刊《柳叶刀·呼吸病学》5月20日发表了有关康希诺生物吸入用新冠疫苗的最新研究成果。通过对420名受试者的临床试验,序贯加强(俗称“混打”)康希诺吸入用新冠疫苗安全性良好,总不良反应发生率低于灭活疫苗同源加强,无严重不良反应发生,但可以比灭活疫苗同源加强诱导出更高水平的中和抗体水平,有望成为新冠疫苗加强接种的优先选择。这也是继5月19日世卫组织公布康希诺新冠疫苗被纳入“紧急使用清单”后,国产疫苗传来的又一振奋人心的消息。

瑞典林雪平大学研究人员发现,人体免疫系统可影响新冠病毒表面的刺突蛋白,从而产生一种称为淀粉样蛋白的错误折叠刺突蛋白。有害淀粉样蛋白产生与新冠肺炎症状之间可能存在联系,或导致凝血障碍。

德国知名医学机构柏林夏里特医学院、马克斯·德尔布吕克分子医学中心和柏林自由大学的研究人员通过对新冠抗病毒和抗炎症药物作用机制更详细的研究,发现两种疗法结合能够更好发挥作用和延长抗体疗法的使用窗口期。相关成果发表在《分子治疗》学术期刊。