由爱丁堡大学与德国马克思·普朗克衰老生物学研究所共同开展的一项大型基因研究发现,与更长寿和更健康的生命有关的几个基因组区域,竟也参与了血液中铁元素的代谢。据悉,铁对人体的健康和功能至关重要,过多或过少都可能引发各种各样的问题。换言之,血铁水平的异常,可能从侧面反映了与年龄有关的诸多疾病。

由爱丁堡大学与德国马克思·普朗克衰老生物学研究所共同开展的一项大型基因研究发现,与更长寿和更健康的生命有关的几个基因组区域,竟也参与了血液中铁元素的代谢。据悉,铁对人体的健康和功能至关重要,过多或过少都可能引发各种各样的问题。换言之,血铁水平的异常,可能从侧面反映了与年龄有关的诸多疾病。

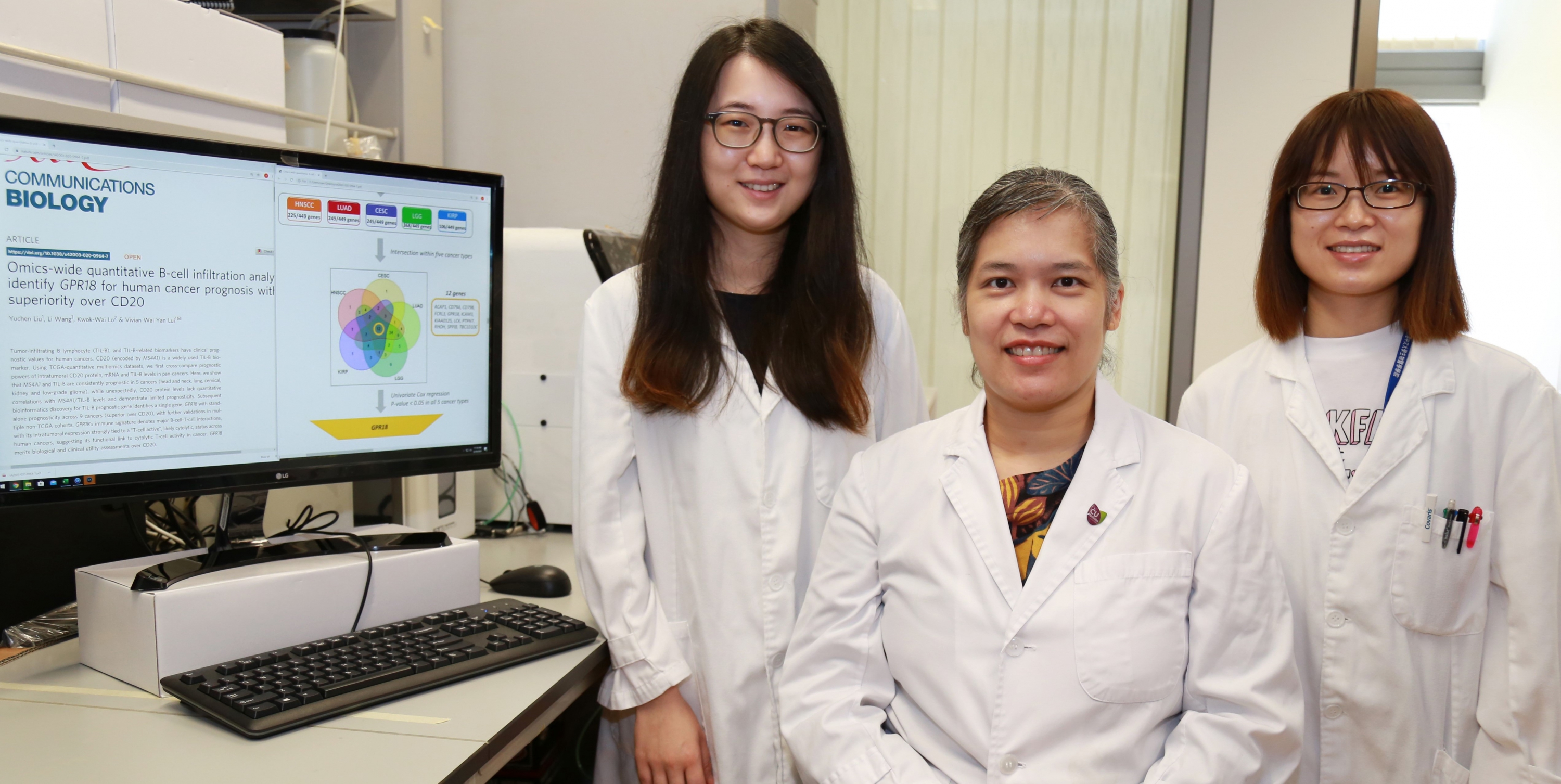

预估癌症病人的严重程度及生存机率在医学上称为「癌症预后」。基因生物标记是现时其中一个估算疾病进展的临床工具。香港中文大学(中大)医学院最近发表的一份研究,发现基因GPR18可有助预测九种癌症的存活期。研究团队亦提出以免疫细胞B细胞作癌症预后的新观点。

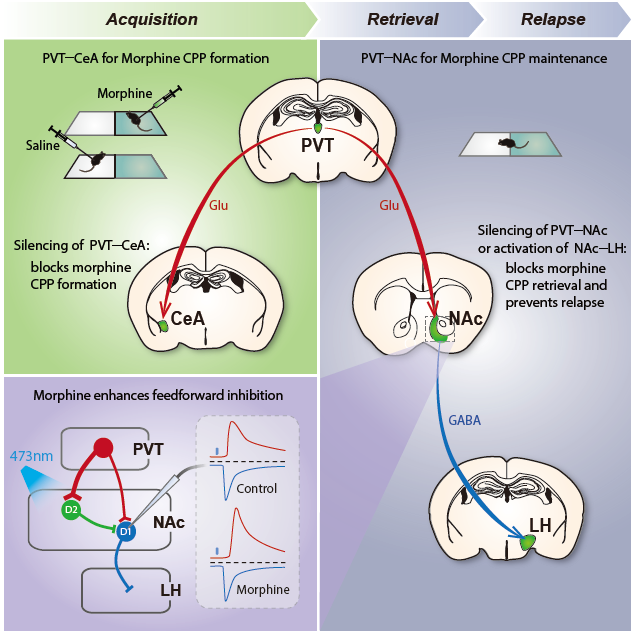

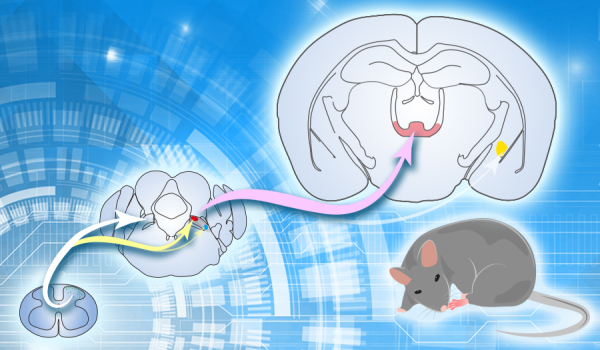

7月16日,中国科学院深圳先进技术研究院朱英杰团队与美国斯坦福大学陈晓科团队在国际期刊Neuron上联合在线发表研究论文,证实了丘脑室旁核(PVT)是阿片类药物成瘾相关记忆网络的关键节点,并揭示了PVT→NAc→LH神经环路是治疗阿片成瘾的潜在靶标。朱英杰和陈晓科是本文的共同通讯作者。

近日,中国科学院上海高等研究院研究员李久盛团队与上海交通大学附属第六人民医院、深圳大学和同济大学等多家单位合作,在生物医用材料的研究中取得新进展,研究成果发表在Chemical Engineering Journal上。

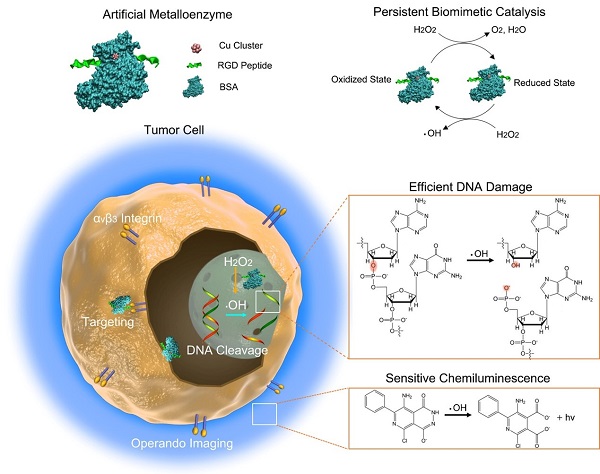

近日,北京工业大学教授高学云课题组与中国科学院高能物理研究所多学科研究中心研究员赵丽娜课题组合作,完成铜团簇人工金属酶高效稳定催化活性的机制剖析,并建立人工金属酶以癌细胞DNA为靶点的高效肿瘤诊疗新方法。相关研究成果发表在Science Advances上。

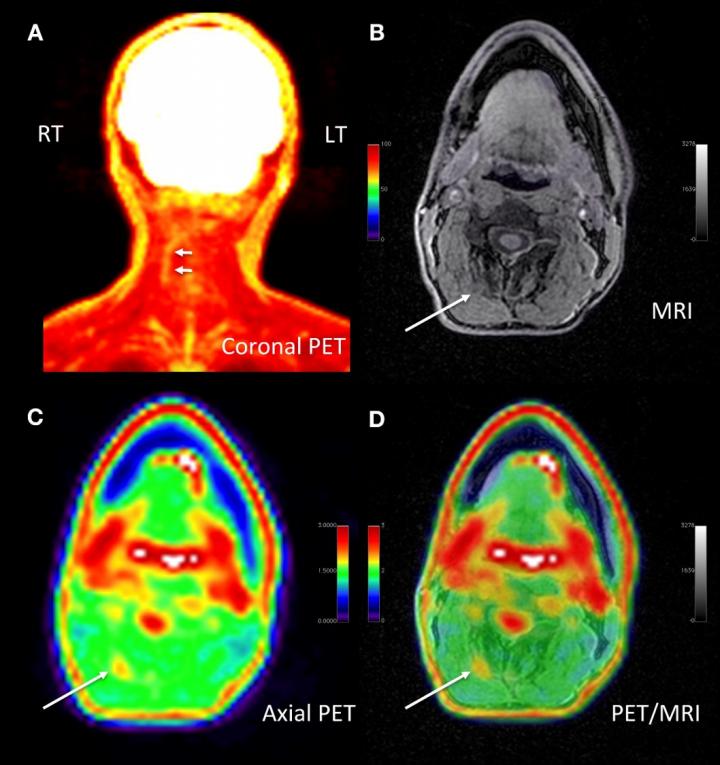

利用18F-FDG正电子发射断层扫描(PET)和磁共振成像(MRI)的新分子成像方法可以精确识别慢性疼痛患者中疼痛产生的位置,从而为患者制定新治疗策略。这项研究在核医学和分子影像学会2020年年会上发表。

药物要想发挥作用,通常必须与机体内蛋白质结合。就像锁和钥匙,药物分子部分片段必须适合目标蛋白质的凹处或空腔。多年来,由Manfred Weiss博士领导的HZB大分子晶体学系(MX)团队与Gerhard Klebe教授(马尔堡大学)领导的药物设计小组一直致力于建立片段库。有助于加速药物发现。

据外媒报道,通过在实验室中对线虫和人类细胞的实验,科学家们发现了一种潜在的治疗癌症的新途径,这种途径涉及一种天然存在的脂肪酸。通过将癌细胞置于这种新的“敌人”面前,该团队能够通过最近发现的一种被称为“铁死亡”(Ferroptosis)的机制将其杀死,这是一种程序化细胞死亡的类型,也可能对癌症以外的疾病产生影响。

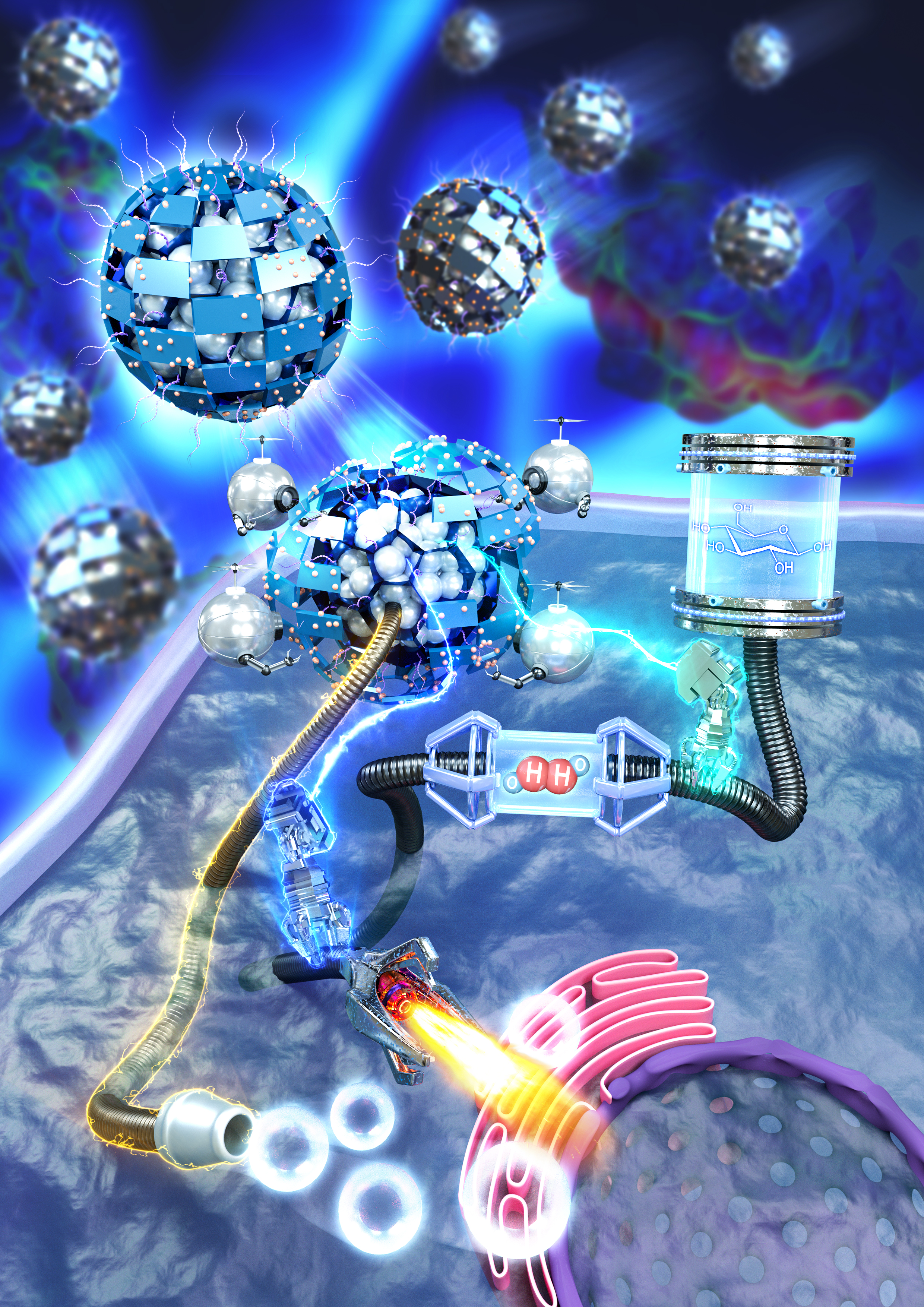

浙江大学医学院附属第二医院王伟林教授团队和浙江大学高分子系毛峥伟教授团队首次将具有类葡萄糖氧化酶作用的超小金纳米粒子(Au NPs)原位结合在金属有机框架(MOF)上,以用于级联的化动力/饥饿治疗,有效解决了单纯化动力治疗效果不佳的难题,大大提高了对肝癌的治疗效果,为先进纳米药物研发提供了新的思路。

精准医疗时代来临,为了达到「治疗」上的精准,「检测」的精准度也越趋受重视。随着X 光、电脑断层扫描(CT) 、核磁共振造影(MRI) 等医学影像都已陆续出现3D 技术,唯病理组织影像仍停留在2D ,数位化脚步缓慢。捷络结合人工智能(AI) ,发展出能够完整呈现病理组织全貌的「3D 肿瘤影像系统」。

线粒体(细胞产生能量的细胞器)中的基因组参与疾病和关键的生物学功能,精确地改变这种DNA的能力将使科学家能够更多地了解这些基因和突变的影响,也将彻底改变了细胞核中DNA编辑的技术无法到达线粒体基因组的困境。麻省理工学院,Broad研究所以及华盛顿大学医学院的一个团队利用一种新型分子编辑器打破了原有障碍,该分子编辑器可以使线粒体DNA中的C * G-to-T * A核苷酸发生精确变化。

香港科技大学(科大)的研究人员揭示了平面细胞极性(Planar cell polarity,下称PCP)中,控制核心蛋白传送的分子机制。平面细胞极性是人体内调节细胞生长及活动的一个重要过程;有关研究将对开发癌症新药物提供有用线索。

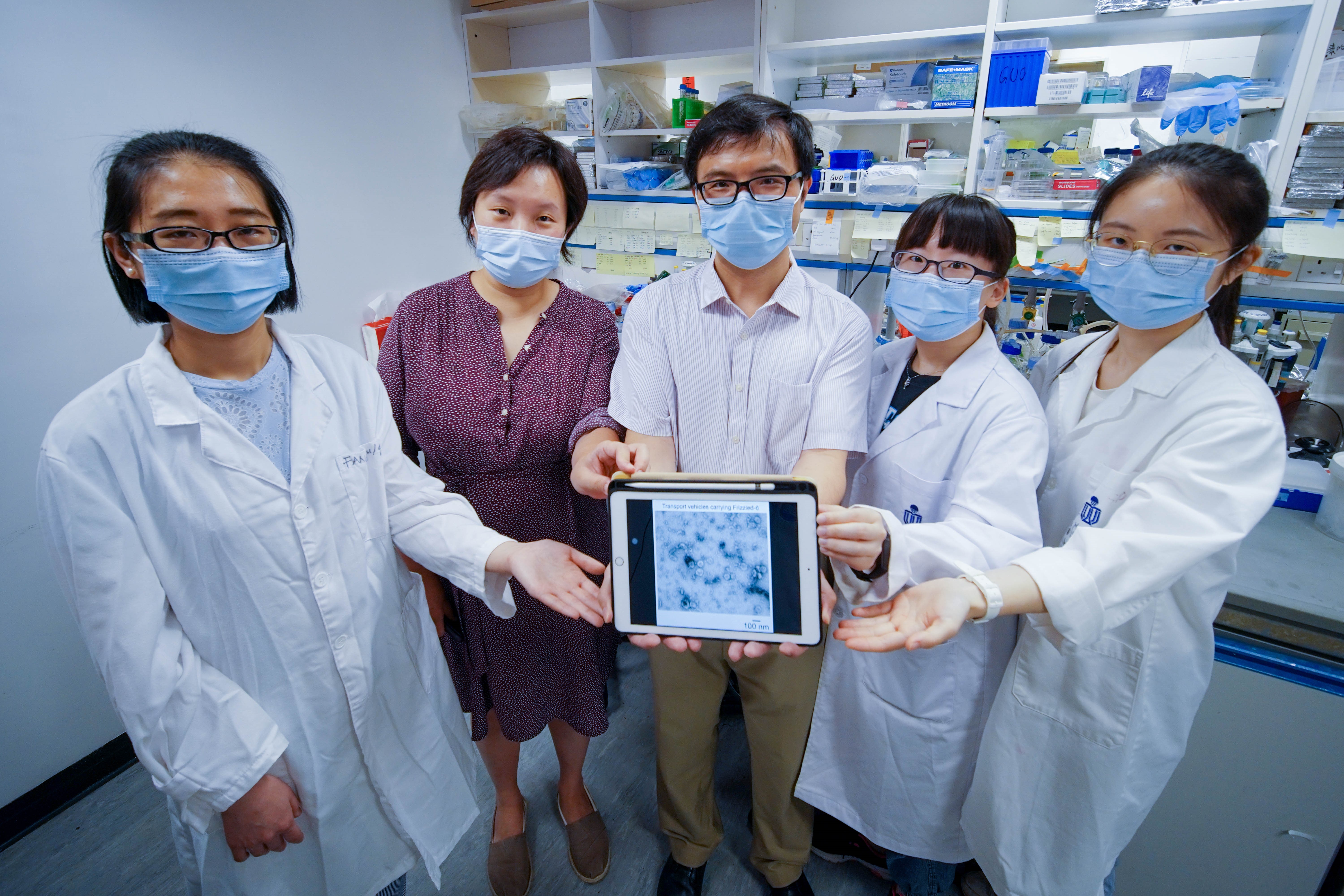

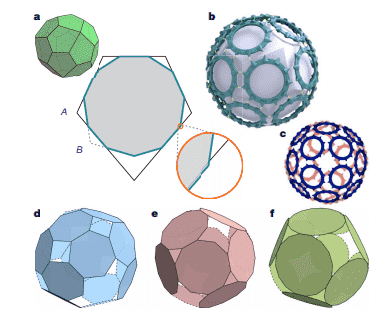

近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员李乐乐课题组与中科院院士赵宇亮课题组合作,在DNA纳米医用器件的精准调控和肿瘤诊疗方面取得新进展。

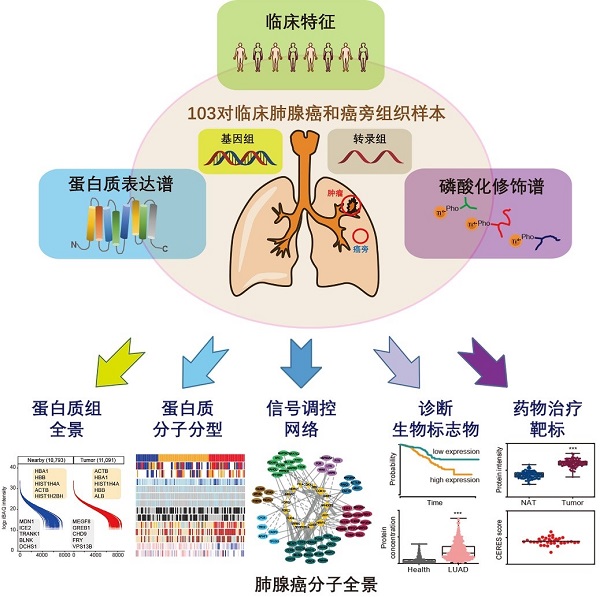

肺癌是我国乃至全世界发病率和死亡率最高的恶性肿瘤。在我国,每年肺癌发病人数超过70万,死亡人数超过60万。肺腺癌是非小细胞肺癌的主要病理类型,约占所有肺癌的一半。相比于其他肺癌病理类型,肺腺癌中非吸烟人群的比例明显偏高,发病机制复杂。肺腺癌的早发现、早诊断、早治疗对于改善患者的预后具有重要意义。

科学家们在临床前研究获得成功后,准备在人体中试验一种新型癌症疫苗。新疫苗是由位于转化研究所的Mater研究小组与昆士兰大学合作开发的。首席研究员Kristen Radford副教授表示,该疫苗具有治疗多种血癌和恶性肿瘤的潜力,是癌症疫苗接种的重大突破。

日本理化研究所联合多所大学的研究团队发现,可用金胶诱导纳米蛋白笼的自组装,制成的纳米笼结构稳定,并能受控分解,可用于人体内药物靶向输送。

7月9日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室研究员孙衍刚研究组完成的研究论文,以《臂旁核将脊髓上行的痛觉信息直接传递到丘脑板内核而非杏仁核》为题,在线发表在《神经元》上。该研究阐明了痛觉相关信息长程传递和诱发保护性行为的细胞及神经环路机制。

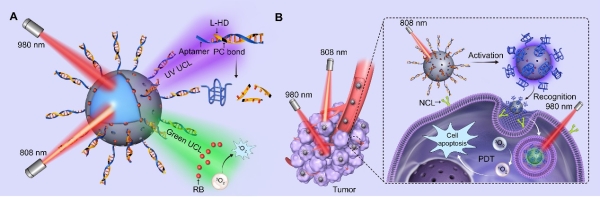

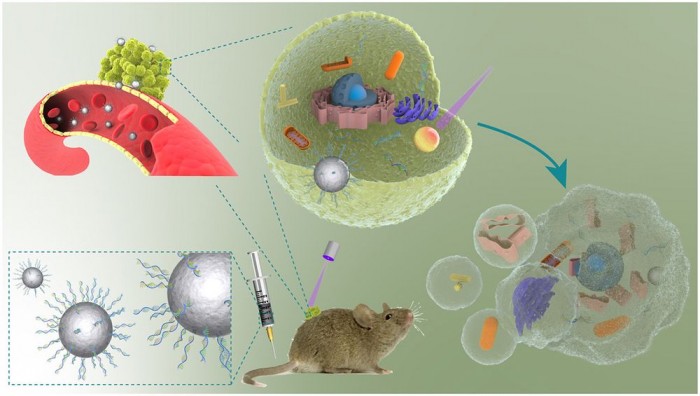

在微小颗粒上装备杀癌媒介并送入人体,已经成为一种高靶向性的潜在疾病治疗方式。近日来自宾夕法尼亚州立大学的一项新研究,为这个领域提供了另一种令人兴奋的可能性–新开发的纳米粒子在被光激活之后能够瞄准特别的癌症组织。

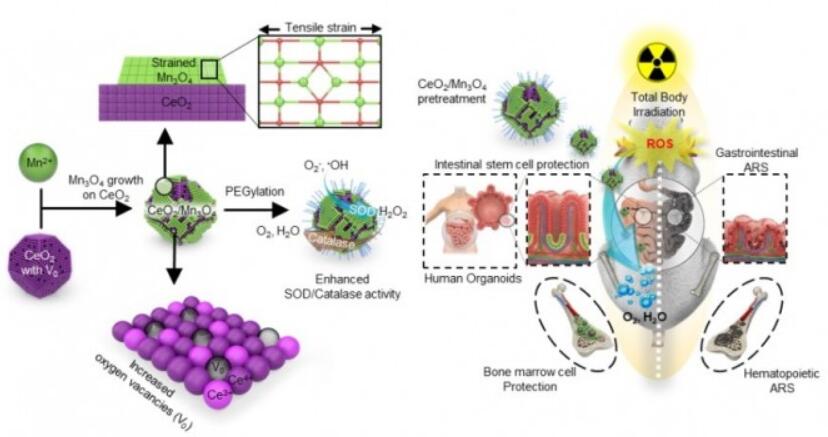

据外媒New Atlas报道,通常理想的情况是,在辐射到达我们身边之前,通过屏蔽材料或衣物,保护身体免受破坏性辐射的伤害。但现在,韩国的研究人员已经开发出一种新型药物,可以防止辐射造成的一些组织损伤,这种药物在对培养的人类器官和小鼠的测试中显示出了希望。

近日,中国科学报合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员王辉、张欣,利用磁溶剂热法合成出海胆状镍纳米粒子(UNNPs),实现旋转磁场诱导下的肿瘤细胞凋亡以及肿瘤生长抑制。