由香港科技大学(科大)、北京市神经外科研究所,西班牙国家癌症研究中心(CNIO)共同领导的国际科研团队,近日发现一种能解释为何胶质瘤 – 一种常见而具攻击性的脑瘤,其病人会出现化学抗性(chemo-resistance)的机制,或有助及早辨认有抗药性的脑癌病人。

由香港科技大学(科大)、北京市神经外科研究所,西班牙国家癌症研究中心(CNIO)共同领导的国际科研团队,近日发现一种能解释为何胶质瘤 – 一种常见而具攻击性的脑瘤,其病人会出现化学抗性(chemo-resistance)的机制,或有助及早辨认有抗药性的脑癌病人。

俄罗斯托木斯克工业大学的科学家研发出一种更好治疗急性血栓的新型人造血管制造技术。研究人员表示,他们提出的方法比类似的技术更有效、质量更高,而价格只有类似方法的一成。

新加坡南洋理工大学(NTU Singapore)和新加坡科技与研究局(A*STAR)的科学家表明,对小鼠的皮肤施加 “时空压力 “可以创造一种新型药物输送方式。

上海交大系统生物医学研究院张冰课题组发现新的DNA修复通路。当细胞遭受紫外线,离子辐射或代谢产生的活性氧等因素导致DNA损伤时,会立即启动DNA损伤响应机制(DNA damage response, DDR)进行DNA 修复。DDR缺陷会导致损伤DNA的不断累积,造成基因组的不稳定性并促进肿瘤的发生。因此阐释DDR及DNA 修复机制,对于肿瘤诊断和治疗具有重要意义。

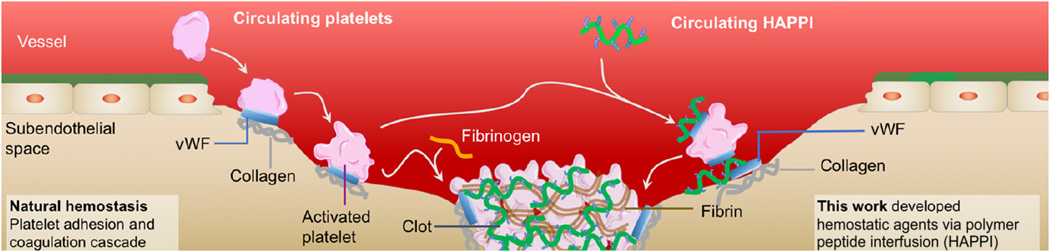

外伤失血是急救室患者主要的杀手,在医院环境中它相对容易治疗。问题是它可能会突然发生,而急救人员没有像急诊室那样的工具。现在,哈佛大学的科学家们开发出了一种新的血液凝固材料,这种材料便携且易于储存,有可能帮助人们存活足够长的时间到达医院。

香港大学李嘉诚医学院(港大医学院)与中国吉林大学中日联谊医院、美国哈佛大学、美国国家卫生研究院合作,发现基因突变是导致患上腕管综合症的主要风险因素之一,揭示了过去未被发现的发病机制,为研发新的预防和治疗方案指引了方向。

相关研究成果已经发表于跨领域科学期刊《自然─通讯》

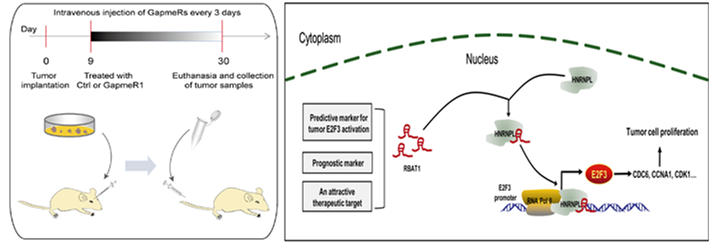

上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科范先群教授团队鉴定并命名了全新的长链非编码RNA RBAT1(Retinoblastoma Associated Transcript-1),发现lncRNA RBAT1可招募HNRNPL并顺式激活E2F3,靶向RBAT1/E2F3显著抑制视网膜母细胞瘤(Retinoblastoma,RB)发生。

北京时间7月29日,《细胞》在线发表中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员许琛琦团队、北京大学医学部教授黄超兰团队和美国加州大学圣地亚哥分校教授惠恩夫团队的合作研究成果。该研究从T细胞信号转导的基础研究出发,发展了CAR-T细胞治疗的新方法。

Nature重大突破!肺癌精准治疗临床试验取得成功.由伯明翰大学癌症研究中心英国临床试验小组领导的一项开拓性的肺癌研究强调了下一波精准医学研究,特别是治疗基因组复杂癌症需要考虑的重要因素。

德国基尔亥姆霍兹海洋研究中心(GEOMAR)的研究人员在基尔海峡成功地发现了波罗的海海藻—墨角藻及其抗感染真菌共生体中的一种新生物活性成分,该成分可应用于抵抗细菌或治疗皮肤癌。该研究结果现已发表在近期的《海洋药物》(Marine Drugs)期刊上。

随着老龄化世界的到来,认知能力失调和阿尔兹海默病也成为了一个日益严重的问题。这些情况通常出现在生命晚期出现,影响患者的情绪和记忆能力。尽管遗传因素可能是引发阿尔兹海默病的主因,但近年来的研究也揭示了不同生活方式对罹患该症的重大影响。通过对数百种生活方式进行分析总结,研究人员最终将危险因素缩小到了 19 种。

香港大学李嘉诚医学院(港大医学院)与法国巴斯德研究所合作,研发出与生物学截然不同的分子演化方式,并利用这个方式演化出依附疟疾生物标记的分子。透过这些特殊的非生物分子,可以执行一般生物分子本质上无法完成的工作,例如用以分辨病人所感染的疟疾类型。这项研究已在跨领域科学顶尖期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表。

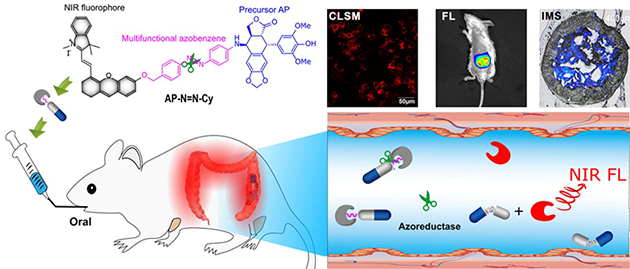

中国科学院兰州化学物理研究所研究员师彦平团队近期利用荧光成像和质谱成像相结合的多模式成像分析技术,成功实现了实时精准示踪定向结直肠的新型前药定位递送、释放、分布与代谢的全过程。

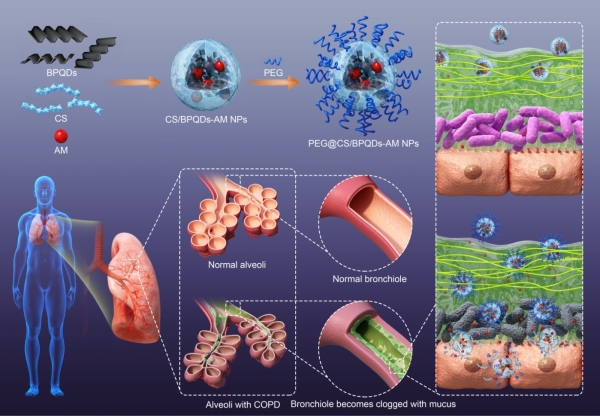

近日,中国科学院深圳先进技术研究院材料所喻学锋团队与深圳先进院医药所、复旦大学附属中山医院等团队合作,制备出可穿透慢性呼吸系统疾病粘液屏障的黑磷纳米药物控释载体。

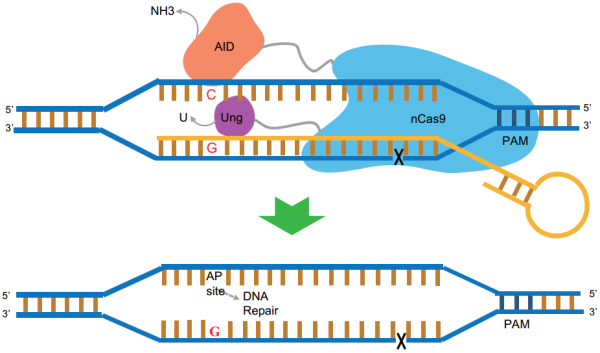

中国科学院天津工业生物技术研究所研究员张学礼带领的微生物代谢工程研究团队和研究员毕昌昊带领的合成生物技术研究团队联合攻关,设计构建了胞嘧啶脱氨酶-nCas9-Ung蛋白复合物,创建出新型糖基化酶碱基编辑器(GBE),开发了可实现嘧啶和嘌呤间颠换的单碱基基因编辑系统。基于该系统,首次在微生物中实现任意碱基编辑、在哺乳动物细胞中实现C-G碱基特异性颠换。

据外媒报道,利用呼吸来测量肺部的健康状况并揭示与之相关的疾病正在成为一种具有巨大潜力的诊断工具,并且许多前景光明的相关技术正在出现。最近,麻省理工学院研发了一种新型纳米颗粒,它将挥发性分子沉积在与各种疾病相关的蛋白质上以此来作为合成生物标记,然后在呼气时显示肺炎和其他肺部疾病的迹象。

据报道,美国食品和药物管理局(FDA)已经批准了福奇详述的关键新冠检测。它被称为“集合测试”(Pool Testing),其目的是帮助官员更快地处理检测,以确定感染的范围和发现无症状感染者,同时节省资源和加快结果。

莫斯科物理技术学院的研究人员以及Shemyakin-Ovchinnikov生物有机化学研究所和俄罗斯科学院普罗霍罗夫综合物理研究所的同事们已经开发出了一项突破性技术,解决了几十年来阻碍新型药物进入临床实践的关键问题。新的解决方案可以延长几乎所有纳米药物的血液循环,提高其治疗效率。俄罗斯研究人员的研究发表在《自然生物医学工程》上,并进行了专题报道。

2020年6月22日,丹麦诺和诺德基金会宣布将在五年内(2020-2025年)向丹麦科技大学生物可持续发展中心(DTU Biosustain)资助1亿欧元(1.12亿美元),用于开发设计细胞工厂,以可持续的方式生产药物。