密歇根大学领导的一个研究小组表明,就像生物脂肪储备能量在动物体内一样,新型的可充电锌电池也被集成到机器人结构中以提供更多的能量。相关研究成果发表在《科学机器人》杂志上。

密歇根大学领导的一个研究小组表明,就像生物脂肪储备能量在动物体内一样,新型的可充电锌电池也被集成到机器人结构中以提供更多的能量。相关研究成果发表在《科学机器人》杂志上。

过渡金属二硫组化合物是一大类被广泛研究的层状二维材料,其不仅在工业上有广阔的的应用前景,同时也蕴含丰富的凝聚态物理现象。北大课题组利用自行研制的ARPES系统,通过连续精密的变温实验,在相变附近的一个微小温度窗口中,发现了一个之前未被观测到的绝缘中间态

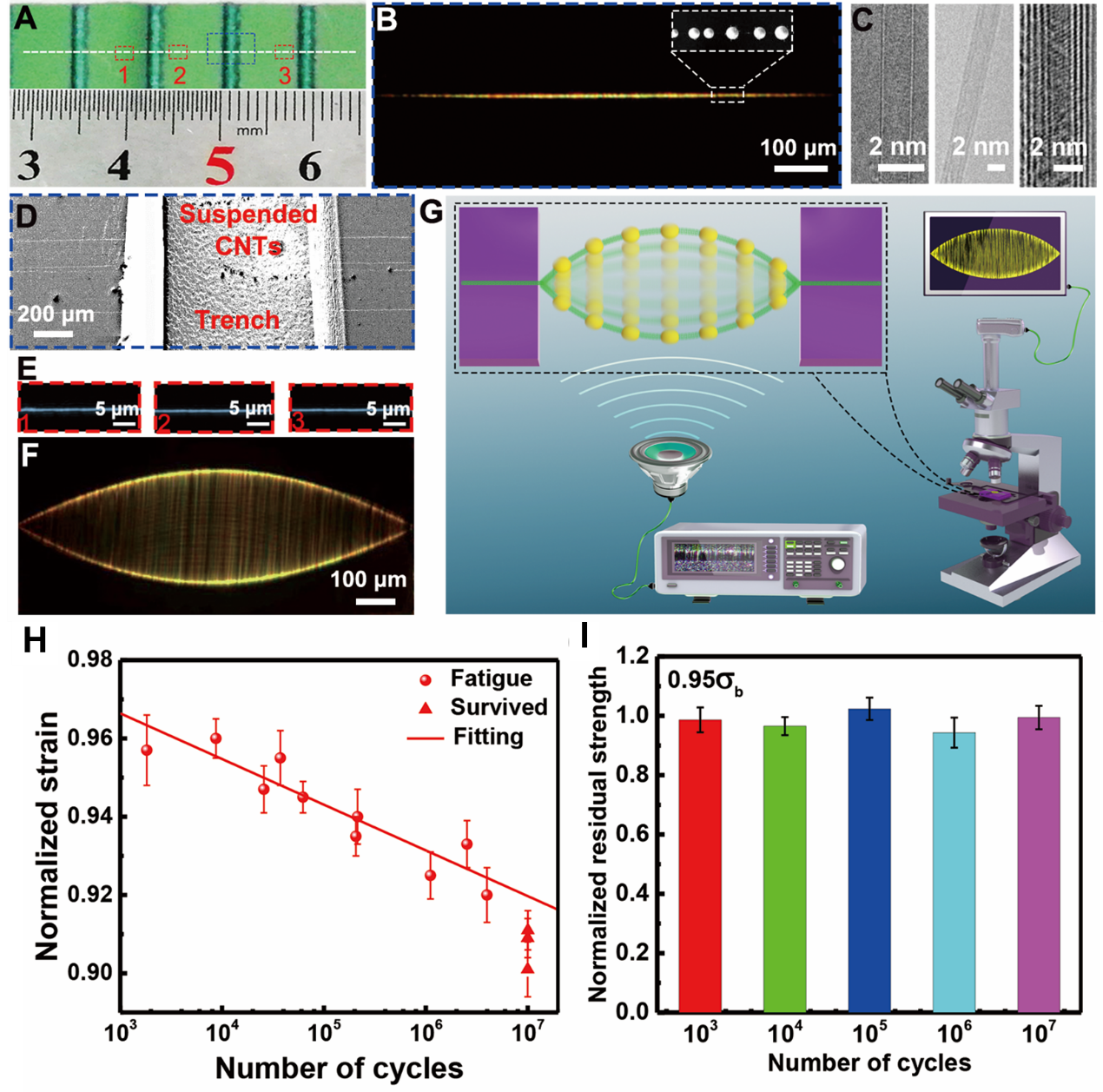

近日,清华大学化工系魏飞教授和张如范副教授团队在碳纳米管耐疲劳性能研究方面取得重大突破,首次以实验形式测试了厘米级长度单根碳纳米管的超耐疲劳性能。相关成果以“超耐久性的超长碳纳米管”(Super-durable Ultralong Carbon Nanotubes)为题,于8月28日在线发表于国际顶级学术期刊《科学》(Science)上。

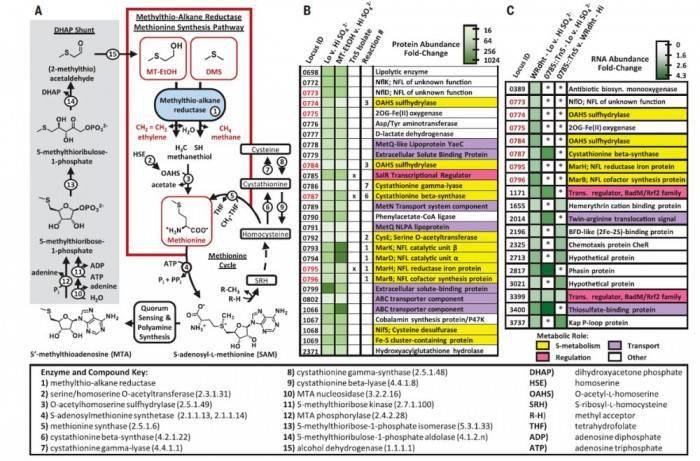

塑料是一种对环境有严重影响的材料,无论是污染全球海洋的细小、破碎颗粒,还是在生产过程中产生的各种塑料污染。近日,科学家寻找到了一种更环保的塑料生产方式,通过细菌系统取代化石燃料生产乙烯。这项研究由俄亥俄州立大学的科学团队带领,重点研究了几乎所有塑料生产中作为起点的化学物质乙烯。

据俄罗斯托木斯克国立大学新闻处消息,该校与俄罗斯科学院西伯利亚分院强度物理与材料科学研究所的科研人员联合研制出一种廉价的压裂支撑剂,其主要成分为玻璃颗粒,价格仅是国外支撑剂主要成分氧化锆的2500分之一。

低成本、长寿命、高功率的二次电池是实现电网规模储能来利用间歇性可再生能源发电的有效途径之一。石墨正极具有成本低、环境友好的特性,而锌负极具有体积能量密度高、储量丰富、锌沉积/溶解过电位低等优点,因此,结合锌负极与石墨正极各自优点的锌/石墨双离子电池在电网规模储能方面具有良好的应用前景。

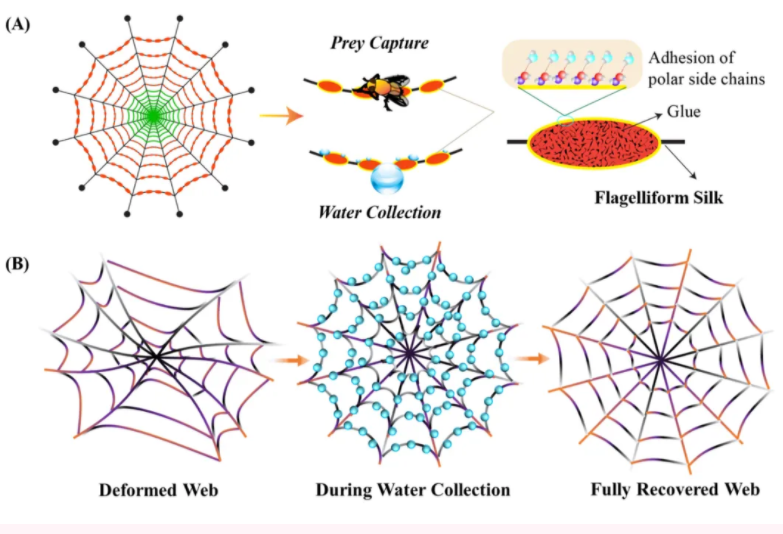

现实里没有蜘蛛侠,想拥有如天然蜘蛛捕丝般韧性高又亲水的物料,还得靠科学家的巧手。由香港城市大学(香港城大)科研人员领导的研究团队,早前研发出一款模拟天然蜘蛛捕丝结构特征的新材料。这款全丝蛋白基的人造丝,直径比人类的头发丝还要幼很多,质量更轻,同时具优异的水分收集性能,有望应用于户外收集水份,甚至生物医学材料。

据外媒报道,美国和英国的研究人员发现了一种改进油漆和涂层的新方法,即添加“双面”纳米颗粒。由于这种颗粒一个表面吸水另一个表面斥水,所以它们能将自己排列成一个平面,进而在油漆的表面形成拥有不同寻常性质的油漆。

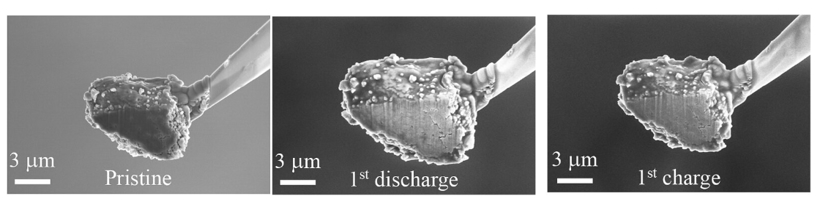

钴酸锂(LiCoO2)是最早商业化的锂离子电池正极材料。由于其具有很高的材料密度和电极压实密度,使用钴酸锂正极的锂离子电池具有高的体积能量密度,因此钴酸锂是消费电子用锂离子电池中应用广泛的正极材料。

宾夕法尼亚大学的一支研究团队表示,其开发的一种将锂金属掺入阳极的技术,有望将锂电池的能量密度提升到全新的水平。其最大的特点,就是可以借助“自组装层”来解决困扰研究人员已久的一个问题 —— 帮助锂金属电池保持正常的工作。此外通过将铜和石墨换成纯锂阳极,不仅能够催生10倍容量的电池、还可极大地改善充电速度。

托木斯克工业大学(TPU)的科学家们开发了一种独特方法生产碳化钨和其他超硬材料。研究作者说,他们的方法简单可靠,并且还可使用含有相似材料的废料作为原材料。主要结果发表在《International Journal of Refractory Metals and Hard Materials》上。

美国阿贡国家实验室研究人员自主研发了阳极复合材料。该材料主要由黑磷和导电碳化合物组成,其中黑磷是一种理论上容量很高的导体。研究人员表示,磷的能量容量很高,库伦效率也很高,超过90%,这意味着阳极材料和电解质之间几乎不会发生副反应,在电池初始充放电循环中锂的损失并不多。在证明了黑磷复合材料具有稳定性后,该团队正在研究主要由红磷制成的复合材料,而且该材料也显示出很有发展前景的结果。

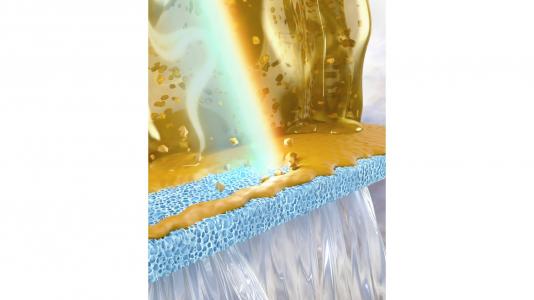

能源部(DOE)的阿贡国家实验室的科学家们开发了一种可自行清洁的滤水膜。通过在滤膜上加一层光活化涂层,这种滤水膜可进行自我清洁。这种滤水膜可用于水处理设施,半导体生产基地以及食品和饮料行业等进行自我清洁,无需关闭系统进行维修。

%E6%99%B6%E4%BD%93%E4%B8%BA%E6%94%B9%E8%BF%9B%E4%B8%8B%E4%B8%80%E4%BB%A3%E5%A4%AA%E9%98%B3%E8%83%BD%E7%94%B5%E6%B1%A0%E5%BC%80%E8%BE%9F%E4%BA%86%E9%81%93%E8%B7%AF.png)

单硫化锡(SnS)除了具有出色的光伏特性外,还因为其无毒的特性和丰富的特性而成为下一代太阳能电池的有前途的材料。川西幸子(Sakiko Kawanishi)和铃木一成(Sessuki Suzuki)领导的一个团队成功地生长了SnS的大单晶,这可以为制造高转换效率的SnS太阳能电池提供一条途径。

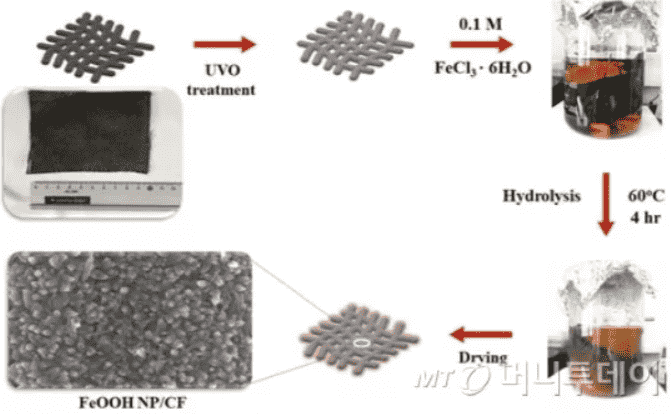

韩国基础科学支援研究院全州中心的朴钟培(音)博士研究组,开发出了在碳纤维表面合成铁氧化物纳米颗粒的更有效的方法。后续包括开发去除河流等磷酸盐和重金属等可以解决水质污染的素材在内,利用附着纳米颗粒的碳纤维的多种形态的应用素材研究有望加快步伐。

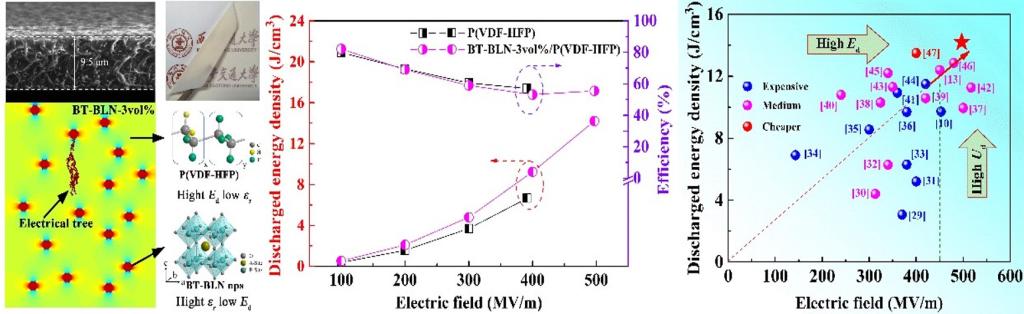

聚合物薄膜电介质电容器具有易加工、柔性好、高功率密度、快的放电速度等优点,成为电子电力系统不可或缺的储能元件之一。但是现有的聚合物电介质材料通常能量密度过低,无法满足高功率系统、能源系统等对高储能密度的要求,且材料的介电常数和击穿场强存在难以同时提高的问题,开发新型高储能密度电介质材料成为迫切需求。

黄炳照教授带领台湾科技大学可持续能源发展中心团队,长期发展电池与燃料电池材料。近期通过电解液与人工固态电解质界面的工程,发展无阳极锂电池,一种无需阳极材料的电池,此电池中的正极含有锂离子材料,在充电过程中,锂离子会离开正极,经由电解液,以锂金属形态沉积于负极电流收集器,成为一薄膜锂电池。这种电池因这样独特的设计,可提供高能量密度约为400 Wh/kg或1200 Wh/L。

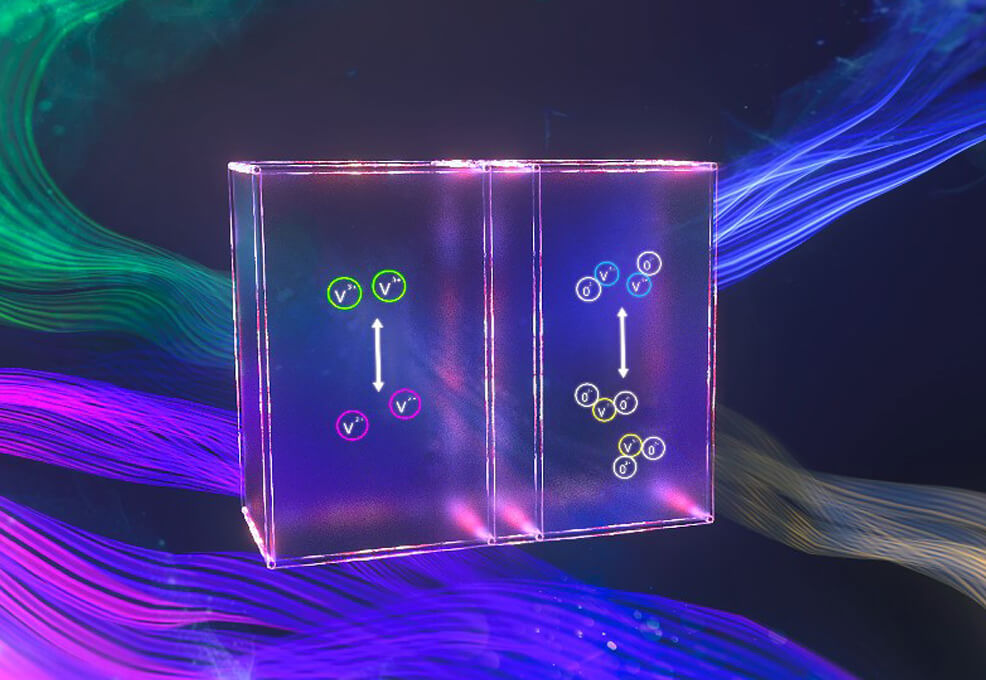

全钒液流电池(VRFB)是一种电化学能源储存设备,通过在电解液中的VO 2 + /VO 2+与V 2+ /V 3+氧化还原物质来储存和释放电能。即由改变储存槽的体积大小,它可以储存kWh到MWh级别的电能。

菱形石墨“透视”超导体-近日,由英国曼彻斯特大学领导的一个国际研究小组开发一种新纳米材料,它能反射最初在复杂人造结构——扭曲双层石墨烯中发现的“魔幻角度”效应。扭曲双层石墨烯是近年来物理学研究的一个关键领域。

据英国《新科学家》周刊网站8月19日报道,研究发现,一种新型塑料可以轻易分解为化学砌块,然后重组成高品质产品,从而减少最终被填埋的塑料垃圾的数量。全球每年生产的塑料超过3亿吨,其中只有一小部分得到了回收利用。塑料回收利用比例如此之低的一个原因是难以分解,而通常用来改造旧塑料的加工过程会削弱其化学结构。

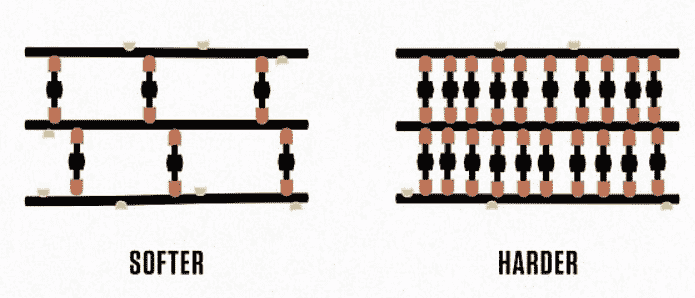

德克萨斯农工大学和美国陆军作战能力发展司令部陆军研究实验室的研究人员开发出一种新的合成材料系列,其质地从非常柔软到非常坚硬。这种新材料是通过调整单一聚合物的化学成分而产生的。其结果是一种可3D打印、自愈、可回收的新材料,并在空气或水下自然地相互粘附。