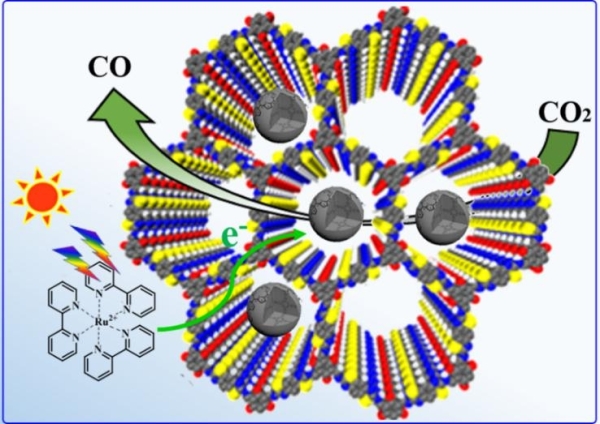

共价有机框架(COFs)是一类新型晶态多孔材料,具有良好的孔隙率、高的表面积及功能可调等特点,独特性能为光催化CO2还原提供了理想平台。将金属卟啉分子包裹在COFs孔道中制备复合材料,可结合两者在光催化CO2还原中的优势,但在反应过程中会存在分子催化组分浸出,导致循环稳定性较差。

共价有机框架(COFs)是一类新型晶态多孔材料,具有良好的孔隙率、高的表面积及功能可调等特点,独特性能为光催化CO2还原提供了理想平台。将金属卟啉分子包裹在COFs孔道中制备复合材料,可结合两者在光催化CO2还原中的优势,但在反应过程中会存在分子催化组分浸出,导致循环稳定性较差。

东京农工大学确定了利用具有超高折射率且无反射的新材料制作太赫兹超表面透镜(Terahertz Metalens)的设计指南。利用研究团队自主开发的人造材料(超表面材料)专利(专利号:6596748),可以改变和调控电磁波。

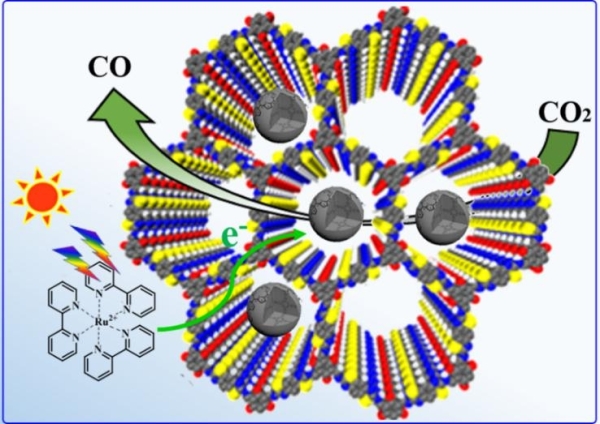

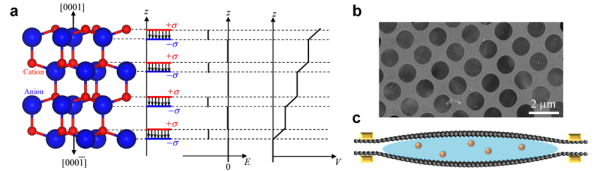

近日,上海交通大学化学化工学院姜学松研究员联合机械与动力工程学院张文明教授团队开展交叉学科研究,在National Science Review上发表了题为“Regulating surface wrinkles using light”的研究论文。研究构建了二维褶皱形貌与表面应力局部可控释放之间的关联关系,厘清了薄膜模量增强效应、应力不对称驰豫与正交释放三者之间竞争机制,提出了一种可编程式光控表面褶皱结构的新策略。

质子传导在生物体系中普遍存在,研发能够直接监测和调控质子传输的器件对于生物过程监控、仿生模拟和人机界面构建等具有重要意义。质子场效应晶体管(质子-FET)由于能直接监测质子电流并通过调控栅压对质子电流进行有效调控,发展新型质子传导材料并用于质子-FET器件是生物信息领域亟需要解决的问题。

台湾成功大学研究团队成功利用3D金属打印技术打造镍合金航空引擎部件,并进行高温机械性质及抗颗粒冲蚀磨耗特性调查,研发成果具体丰富,不单单可应用于航空工业,亦可导入晶圆生产的电热系统。

5G向具有更大带宽、更高传输速度的毫米波技术发展的趋势,对现有透明电磁防护材料体系在防护带宽、工作波段、可见光透过率和电磁屏蔽效能等方面提出了更高要求和更大挑战。宁波材料所开发出新型超宽带透明电磁防护材料

日本名古屋工业大学研究生院工学研究科的谷端直人助教等人组成的研究团队,采用高成型性氯化物固体电解质材料制作了高能量密度锂金属电极,并实现了稳定的充放电循环。研究团队成功地在惰性气体和常温常压环境下合成了以前需要在有毒气体和高温下处理的氯化物材料。

英国杜伦大学和德国弗劳恩霍夫研究所的研究人员声称,他们已经研发出世界上第一种可制造的不可切割材料,其密度只有钢铁的15%,他们说这可以制造出坚不可摧的自行车锁和轻质装甲。这种材料被命名为Proteus,在蜂窝状的铝结构中使用陶瓷球体,通过产生破坏性的振动,钝化任何对其使用的切割工具,来挫败角磨机、钻头等工具的切割。

近年来,MIT、哈佛大学等研究团队在水凝胶软湿界面粘接领域取得了突破性进展。但是现有的水凝胶粘接方法存在预处理复杂、方法局限性大等问题。针对这一问题,西安交通大学航天航空学院软机器实验室卢同庆教授及高扬博士提出水凝胶通用粘接的概念。科研人员在水凝胶通用粘接领域取得重要进展

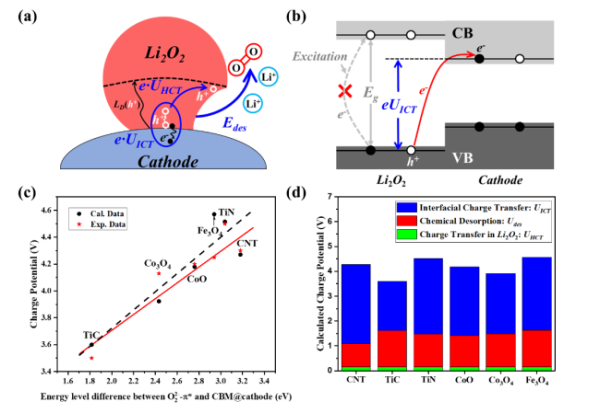

中国科学院上海硅酸盐研究所研究员刘建军带领的科研团队多年来聚焦“计算电化学”设计电化学储能材料研究领域,形成计算局域结构(表/界面结构、配位结构)电荷转移能力表征电化学活性的特色方向,结合“材料基因”的理念设计高性能电化学储能材料。近日,该科研团队在“计算电化学”设计锂氧气电池正极材料和金属有机电极材料领域取得系列进展。

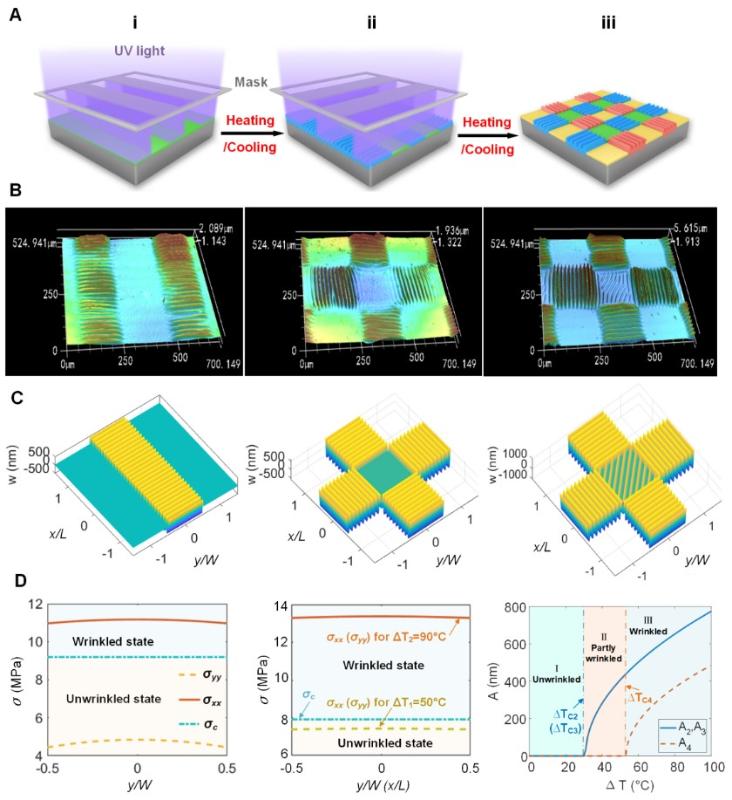

镍钛铪形状记忆合金是高温致动的理想材料。在合金生产过程中,大多数的热机械加工方式为挤压,相比于锻压,具有更高的成本和有限的产品形状。美国韦恩堡金属公司和美国宇航局(NASA)格伦研究中心开发了一种针对镍钛铪合金的锻压方法,有望扩大该种合金的生产规模和产品类型。

作为一种相对稀有且贵重的重金属,钴在当今锂电池中起着至关重要的作用。然而德克萨斯大学奥斯汀分校的科学家们,已经想到了一种完全未用到钴元素、但性能又媲美传统锂电池的新型电极。除了节省制造成本,还对从事采矿工作的人员和环境保护都具有重要的意义。

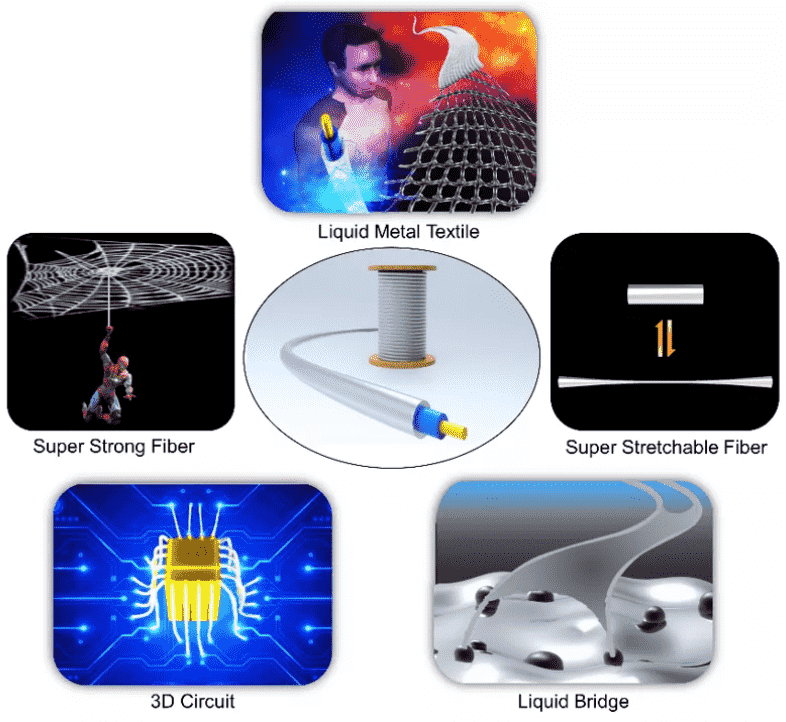

由于其低熔点、高导电性的优点,液态金属材料在柔性传感器制备方面具有独特的优势。近年来报道的基于液态金属的纤维状柔性电子器件具有工艺简单、可编织和高拉伸性的优点,表现出巨大的应用潜质,逐渐引起国内外研究者的兴趣。近日,来自清华大学的刘静教授和张莹莹教授的研究团队联合开发了一种新型液态金属智能复合纤维。

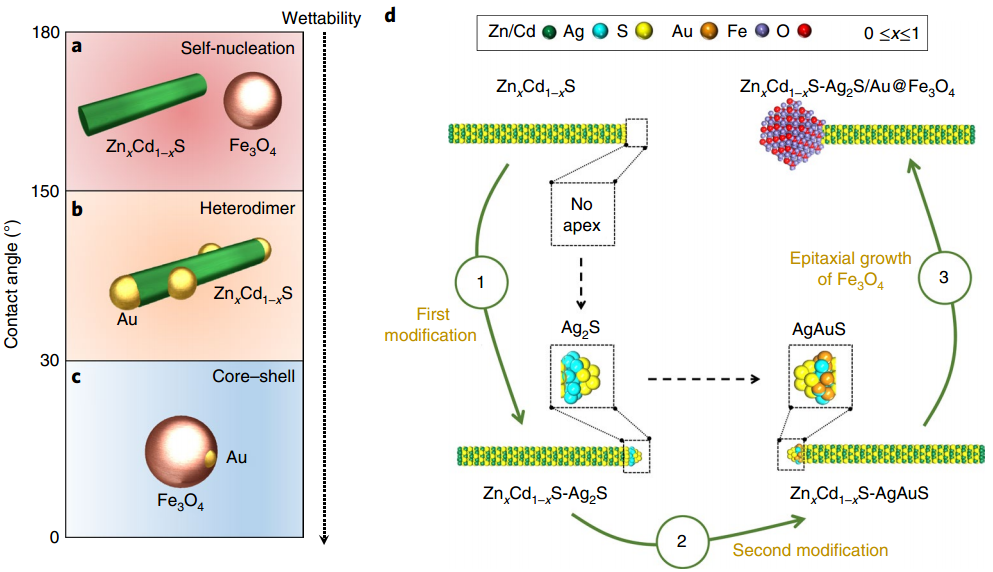

近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队与国家纳米科学中心唐智勇研究员课题组、多伦多大学Edward Sargent教授团队开展多方合作,在新型手性无机纳米材料合成研究中取得突破性进展。

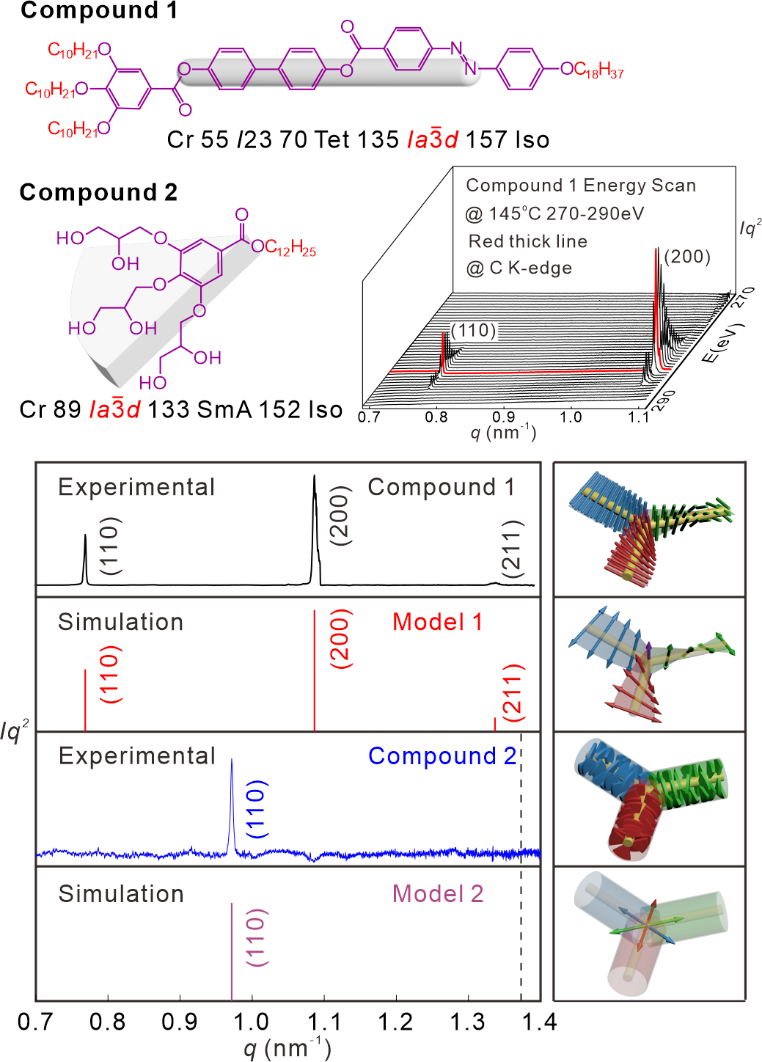

西安交通大学材料学院、陕西省软物质国际联合研究中心的研究人员,与美国劳伦斯伯克利国家实验室以及斯洛文尼亚马里博尔大学等研究人员合作,利用共振软X射线散射(RSoXS)研究了不同形状分子(棒状,扇形等)形成双螺旋二十四面体(double gyroid)结构的自组装行为,从而首次成功地从分子层次解析了手性纳米结构。

俄罗斯已经开发出一种新材料,可以将药物运输到受影响的细胞中,并使人们可以在家中进行DNA测试。 该摘要已发表在ACS出版物上,标题为“纳米粒子信标:具有对生物医学靶标的开/关可切换亲和力的超灵敏智能材料。

佐治亚理工学院、伦敦帝国理工学院和埃克森美孚公司的研究团队开发的新膜技术可以帮助减少与炼制原油相关的碳排放和能源消耗。实验室测试表明,这种聚合物膜技术在未来可以取代一些传统热蒸馏工艺。

根据《Angewandte Chemie》杂志上的一项研究,罗格斯大学领导的一个团队创造了超小的二氧化钛晶体,这些晶体表现出不同寻常的 “闪烁 “行为,可能有助于生产甲烷和其他燃料。这种晶体也被称为纳米颗粒,可以长时间保持带电状态,可能对开发量子计算机有利。

美国能源部宣布拨款1800万美元,用于继续支持重要稀土材料的基础研究项目。该研究项目将在稀土利用上寻求根本性突破,如实现方法的改进以增加稀土元素的可用性或减少稀土元素的使用、使分离方式更加有效从而提高重要稀土元素的再利用率以及寻找稀土替代品等。

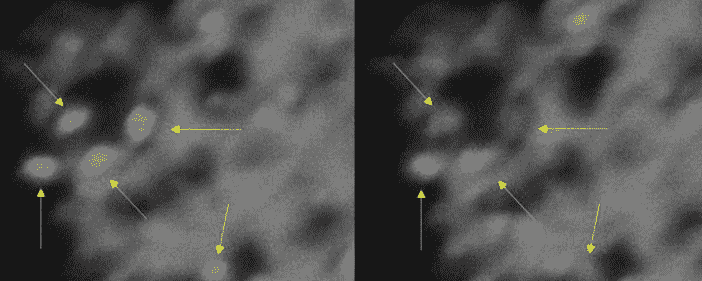

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心表面物理国家重点实验室研究员白雪冬课题组在过去二十年致力于发展高分辨原位综合物性测量系统,在透射电镜内构筑器件单元和微纳测量系统,在外场(力、热、电、光等)激励下,产生、观测和调控新物态与新物性。最近,基于像差矫正电镜技术和原位液相反应池技术,该课题组副研究员王立芬与合作者在新型二维结构的液相合成方法与生长机理研究方面取得新进展。

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室提出了一种基于溶胶凝胶法结合石英管内壁涂覆与熔融拉锥工艺的光纤制备新方案。研究团队利用该方案,在高SiO2含量玻璃光纤中实现Yb3+离子高浓度掺杂。相关成果发表于《光学与激光技术》(Optics & Laser Technology)。