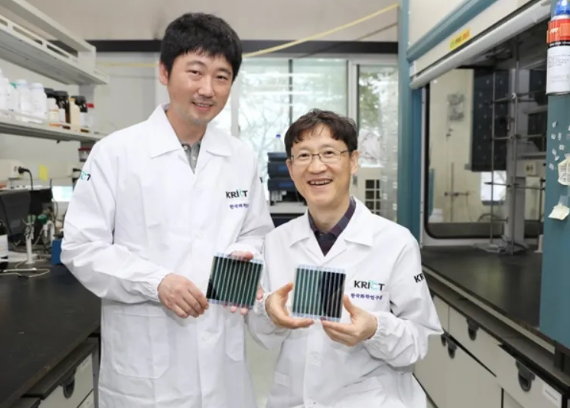

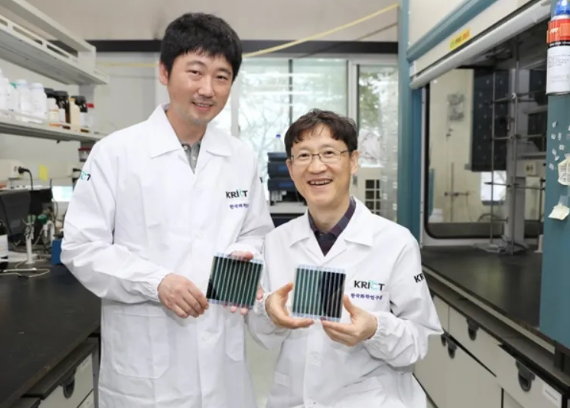

韩国一研究组开发出可降低有机太阳能电池制造费用的技术。预计该制造方法可简单地达到本科有机化学实验水平,同时大幅降低费用,从而为有机太阳能电池的商用化打开大门。

韩国一研究组开发出可降低有机太阳能电池制造费用的技术。预计该制造方法可简单地达到本科有机化学实验水平,同时大幅降低费用,从而为有机太阳能电池的商用化打开大门。

卡尔斯鲁厄理工学院参加跨区域合作研究中心(SFB-TRR)特别领域研究(SFB)项目“物质的电子量子态弹性调整和弹性反应项目所研究的量子材料通过弹性变形其性质可以发生根本性改变。

NUST MISIS (俄罗斯国家研究型工艺技术大学 MISIS) 的科学家与本国和德国同行研究出昂贵锂离子电池的高效替代品。研究人员称,他们找到了制造钠电池的方法,钠电池价格远比锂离子电池低,且未来其电池容量将超越锂离子电池。

水凝胶像人体组织一样具有软湿的特性,是模仿生物功能的极佳候选者。近期,北海道大学龚剑萍(Jian Ping Gong)教授课题组发现水凝胶材料可像“人脑”一样对信息进行编码、提取和自发地遗忘。

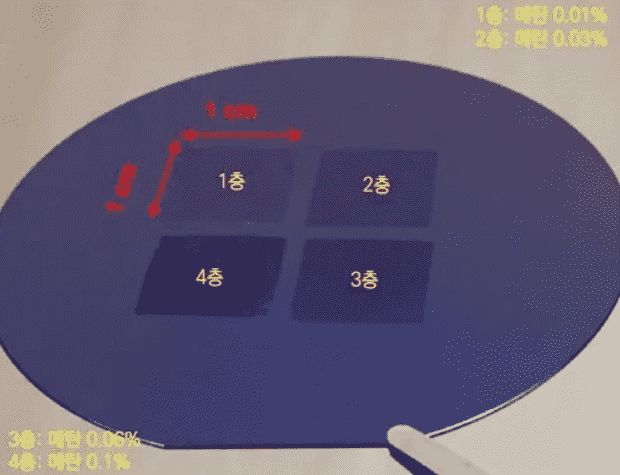

韩国一研究团队开发出通过堆叠数层来制造大面积的石墨烯技术,该技术在世界上尚属首创。韩国一研究团队首个开发出将被称为”梦想的纳米物质”的石墨烯通过堆叠数层来扩宽面积的技术。研究团队解释说,利用该技术可实现集成电路的小型化,并将它作为半导体基板制造多种元件。

俄罗斯化学家制备了一种由铋(III)和紫精阳离子(viologen cations)组成的光致变色配合物,并利用这种新配合物制造了高效、稳定的光学存储元件。此项研究将有助于扩大微电子元件的应用范围,研究结果发表在《化学通讯》杂志上。

最近,美国范德堡大学研究人员创造了一种用于极端条件下的焊接材料,该材料可以最大程度地减少所需设备和对操作人员的危害。这种材料是一种安全、稳定的铝热剂膏,可作为便携式、可编程的热源,用于太空,水下和战斗区域的焊接工作。

上海交大提出了一种单层石墨烯后固化转移方法,构筑了无分层式多尺度石墨烯共形褶皱功能表面,阐明了高温后固化工艺引入梯度界面层的化学成因,揭示了界面黏合强度增强效应的力学机理,有效地解决了多层硬膜-软基系统中的分层失效难题。

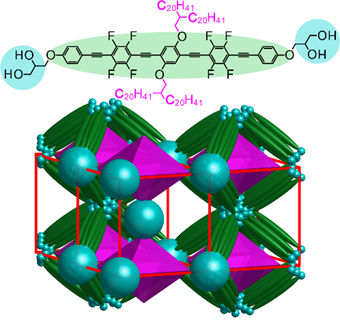

近期,西安交通大学材料学院刘峰教授团队与德国哈勒-维滕贝尔格大学Carsten Tschierske教授团队合作,首次发现了基于I-WP型三重周期性极小曲面的八节点纳米网络结构。

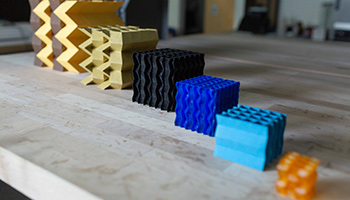

西北大学和乔治亚理工学院的一个跨学科研究团队制作了3D折纸构建的小型超材料,成功地保留了材料最佳属性,而无需借助人工制品实现折叠。该研究旨在促进对这种折叠结构的创建和理解,这些结构适用于从软机器人到医疗设备再到能量收集器的各种应用。这一发现为机械超材料在软机器人和医疗设备中的应用提供了可能。

过去十几年间,不断有各种用途的自愈材料问世,未来汽车剐蹭、飞船破损都能自我修复。近日受鱿鱼启发的自愈材料声称自愈能力要比大多数材料更快,只需要 1 秒就能自我修复。

为了使氢燃料电池成为未来可行能源,材料科学家必须找到将这项技术与石墨烯相结合的方法。到目前为止,有几个障碍阻碍了这种结合,但新研究可能会改变这种情况。科学家新开发石墨烯基材料可用于更高效更持久的燃料电池。

据外媒报道, 像2010年 “深水地平线”灾难这样的大型漏油事件对环境造成了巨大破坏,因此全世界的科学家都在探索新的方法来控制这种混乱。这些努力的最新成果是沙特阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)科学家开发的一种可回收利用的垫子,其创造者称这种垫子可以高效地吸收油污,并可反复使用。

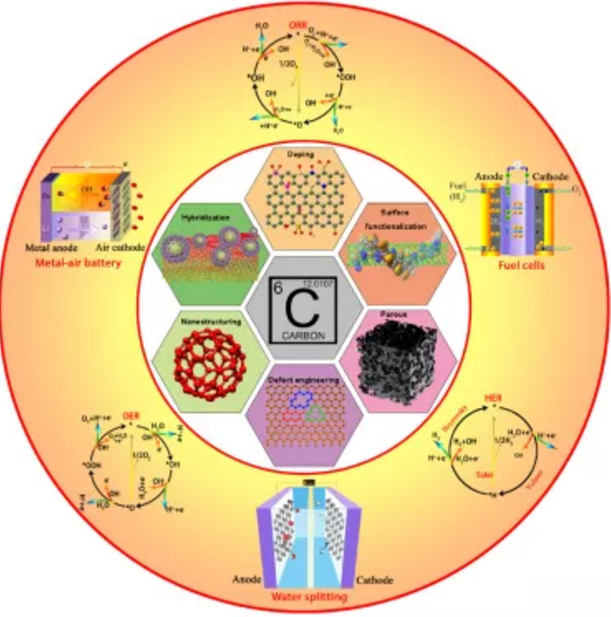

近日香港科技大学王健博士,Francesco CIUCCI教授协同中科院工程热物理研究所,西安交通大学,南京工业大学多家合作单位系统综述了碳基催化剂用于可持续能源转化的最新(2015-2020年)进展,涵盖多种碳材料系统,以及其合成方法,性能调控策略,催化机理和性能分析。

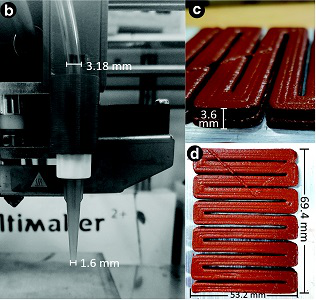

据外媒报道,我们越来越多地听到类似脚手架的材料,用来帮助治疗骨伤。一种新的生物支架据称是特别通用的,因为它的灵感来自乐高积木。所谓的生物支架通常由生物相容性聚合物制成,是3D打印成一块固体,或以凝胶的形式注射到固体中。

在对环境造成的巨大负担的驱使下,科学家们不断寻找制造塑料材料的新方法,使其更容易回收利用,麻省理工学院的研究人员现在宣称在这一领域取得了重大突破。该团队通过修改一种常见塑料的构成,生产出了一种同等强度的版本,这种新型可降解塑料在使用后更容易被分解,可以重建和回收。

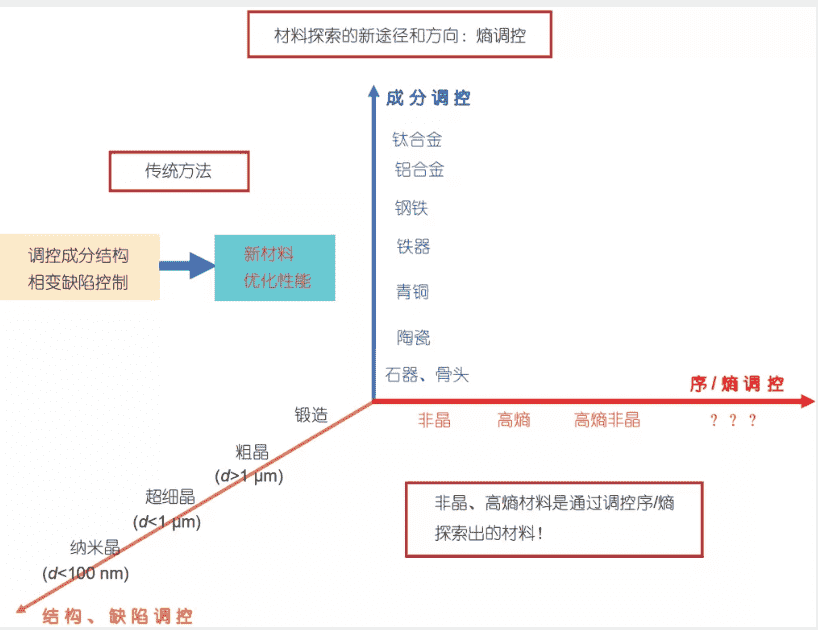

非晶合金材料是近几十年采用现代冶金凝固技术和合金设计理念开发出的新型高性能金属合金材料. 非晶合金具有长程无序、短程有序结构特征, 导致这类材料有极端和奇异的宏观物理性质, 如玻璃转变、优异力学性能(接近理论极限的强度)、抗腐蚀等化学性能、流变局域化、复杂的动力学行为等

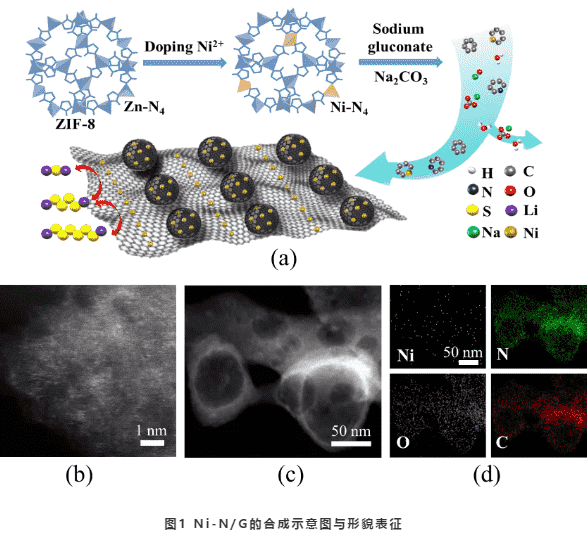

2020年6月26日,浙江大学凌敏研究员课题组联合北京大学侯仰龙教授课题组报道了一种在氮掺杂三维石墨烯骨架中嵌入镍原子簇的策略,证明Ni6-N-C结构可选择性吸附和电催化可溶性多硫化物,抑制锂硫电池中的“穿梭效应”,相关成果发表在Research上。

外媒报道称,美国劳伦斯·伯克利国家实验室的科学家们已经研制出了一种新型电解质,有望极大地提升电动汽车的续航里程。通过将锂电池阳极中的石墨材料换成纯锂金属,其有望在能量密度和充电速度上实现新的突破。此外由软质和固态材料制成的新型电解质,能够有效抑制对电池性能造成严重损害的枝晶的生长。

托木斯克理工大学的科学家领导的一联合研究团队开发了一种新型二维材料生产氢气,通过暴露在阳光下,该材料可以有效地从淡水,海水和污水中产生氢分子。这是一种高效绿色的光解水制氢方法。该成果发表在《ACS Applied Materials & Interfaces》上(IF:8,758;Q1)。