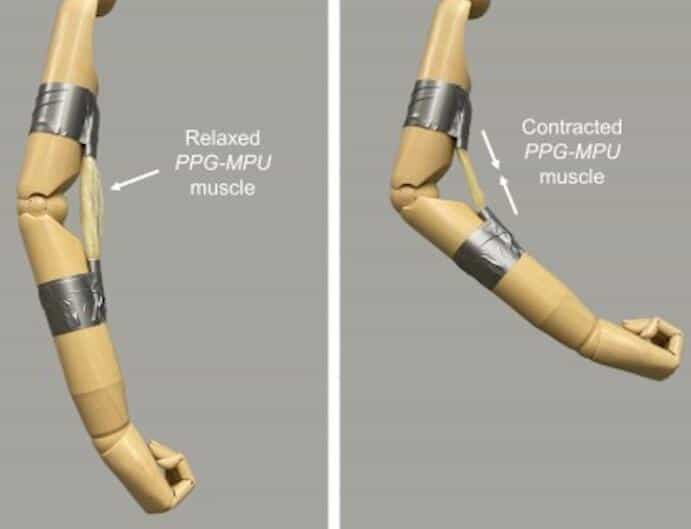

挪威科技大学(NTNU)的研究人员受极强蜘蛛丝的启发开发了一种新材料,可以克服以往在韧性和刚度之间进行取舍的问题。该材料是一种被称为弹性体的聚合物,其特点是分子在一个重复单元中有八个氢键,这些氢键有助于均匀分配施加在材料上的应力,使其更加耐用。

挪威科技大学(NTNU)的研究人员受极强蜘蛛丝的启发开发了一种新材料,可以克服以往在韧性和刚度之间进行取舍的问题。该材料是一种被称为弹性体的聚合物,其特点是分子在一个重复单元中有八个氢键,这些氢键有助于均匀分配施加在材料上的应力,使其更加耐用。

拉伸或变形的形状记忆聚合物在加热或光照后,会恢复到原来的形状,这些材料已在柔性机器人、智能生物医学设备、可展开空间结构等方面展现出巨大潜力。

现代工业对极端低温环境服役的高性能结构材料的需求日益迫切(如外太空飞行器、低温恒温器、液氮/氧/氦运输存储等领域),而绝大多数传统金属/合金呈现出温度降低、强度升高但塑韧性下降的现象。近年来,多组元(中/高熵)合金的出现开创了合金材料设计的新理念,并具有突破传统材料诸多性能极限的潜能,使其在极端环境中应用极具前景。

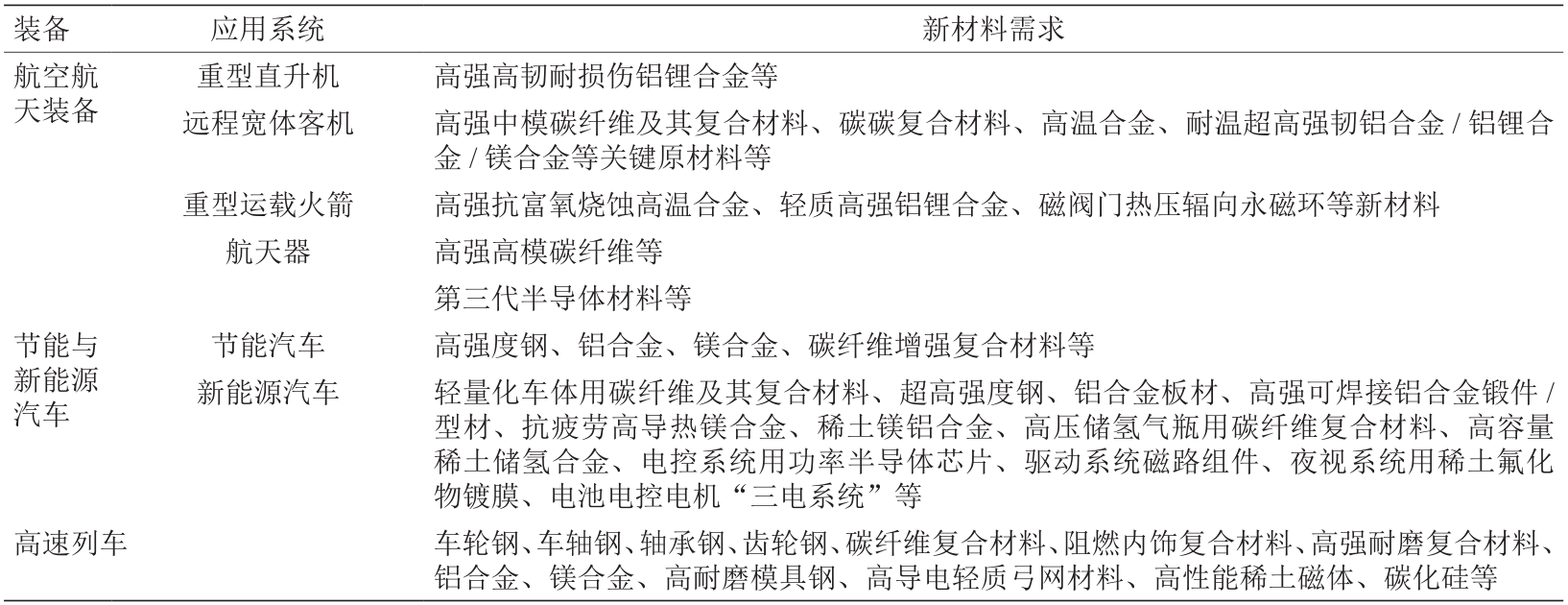

材料服务国民经济、社会发展、国防建设和人民生活的各个领域,是经济建设、社会进步和国家安全的物质基础和先导,支撑了整个社会经济和国防建设。新一代信息技术与新材料是制造业的两大“底盘技术”。新一代信息技术是第四次工业革命的驱动力,而新材料是支撑战略性新兴产业和重大工程不可或缺的物质基础。信息技术与新材料深度融合,共同推动制造业向高端化发展。

近日,中国科学院兰州化学物理研究所纳米润滑课题组基于h-BNNSs层间相互作用、结构及功能调控的策略,开展了h-BNNSs基润滑剂添加剂设计、开发、润滑性能优化以及摩擦学机制等方面的研究,设计制备出一系列h-BNNSs基润滑剂添加剂。

南京大学/美国德州理工大学李桂根团队和合作者们报道了一种新型多层3D高分子聚合物。该类新型高分子由三行单元组合而成,每个单元由几乎平行的层面叠加而成。

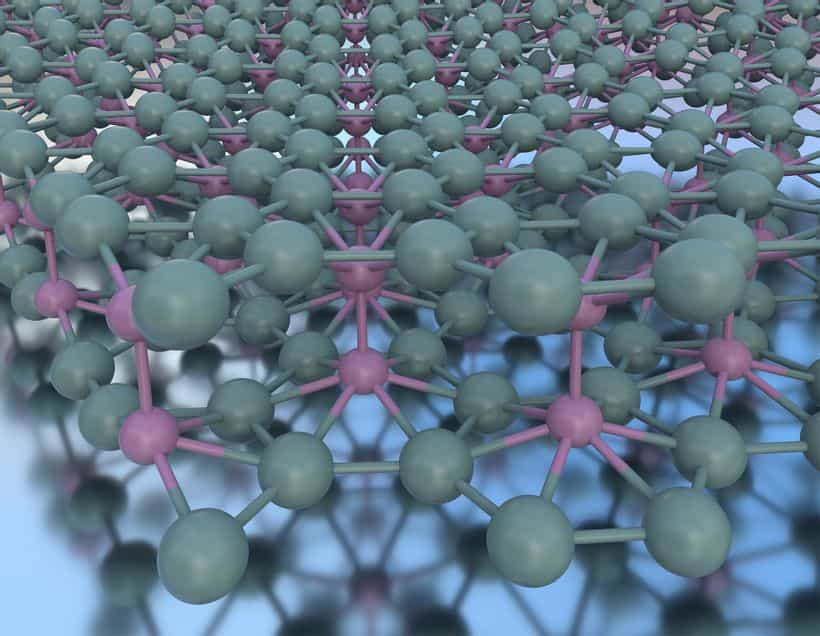

据26日发表在《自然·材料》杂志上的最新研究,美国西北大学工程师首次创造出一种双层原子厚度的硼烯,打破了硼在单原子层限制之外形成非平面团簇的自然趋势。

中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心纳米金属科学家工作室博士后徐伟、张波研究员、李秀艳研究员和卢柯院士等研究发现,受限晶体结构可显著降低铝镁合金中的高温原子扩散速率。在铝镁合金平衡熔化温度附近,受限晶体结构的表观晶间扩散速率比同成分材料的晶界扩散降低约7个数量级。相关研究结果发表在《科学》周刊上。

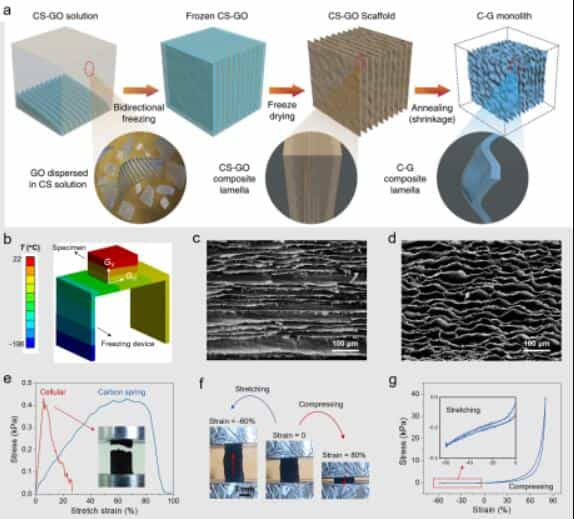

中国科学技术大学俞书宏院士团队成功研制出一种兼具高度可压缩性和可拉伸性的超弹性全碳多孔材料,研究人员称其为“碳弹簧”。其独特的微观结构和性能使其成为制造智能振动和磁性传感器件的理想材料,所获得的传感器件甚至能够在极端温度环境下有效地发挥作用。该研究成果日前发表在《先进材料》上。

隶属于多国研究机构的一组研究人员合成了一种AM-Ⅲ碳,这是迄今为止创造的最坚硬的无定形材料。研究人员将富勒烯置于非常高的温度和巨大的压力下,合成出一种含有晶体的玻璃(AM-Ⅲ碳)。

美国QuesTek公司和日本Daido steel公司合作开发出一种高强度不锈钢Ferium PH48S。该材料通过真空感应熔炼工艺生产,与常规的沉淀硬化不锈钢相比具有更好的强度、韧性和耐腐蚀性能,在低温下能够保持良好的冲击韧性,并表现出对应力腐蚀开裂的高抵抗力,有助于装备的轻量化和小型化。

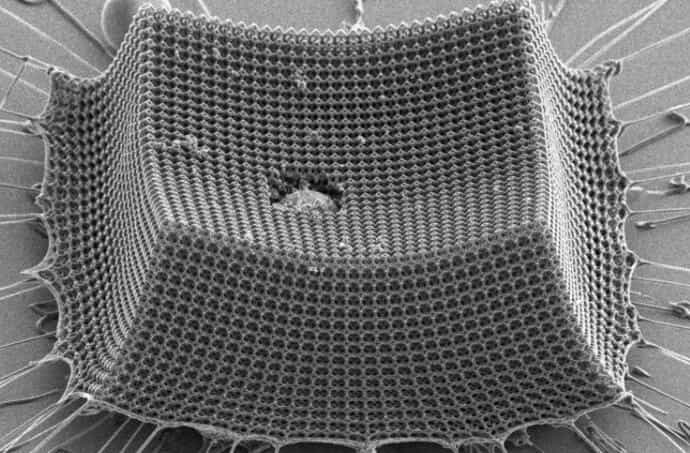

美国陆军资助的研究确定了一种新型纳米材料,可以用来制造轻型装甲、防护涂层、防爆盾和其他抗冲击结构。来自麻省理工学院士兵纳米技术研究所、加州理工学院和苏黎世联邦理工学院的研究人员发现,由精确图案化的纳米级桁架组成的材料比凯夫拉和钢更加坚固。

加尔各答印度科学教育与研究学院 (IISER) 的研究人员找到了制作智能手机屏幕的完美材料:一种坚硬且破裂时会自我修复的透明材料。这或许是世界上最坚硬的自愈材料。

俄罗斯国立科技大学(NUST MISIS)的科学家与西伯利亚联邦大学和磁流体动力学研究与生产中心的研究人员合作,开发出具有独特耐热性同时兼具更高耐用性的铝合金。

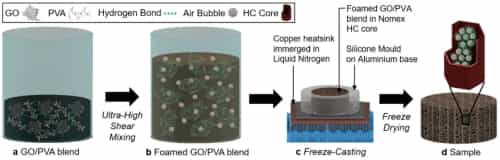

巴斯大学的研究人员开发了一种仅重 2.1 kg m -3 的氧化石墨烯 (GO)/聚乙烯醇 (PVA) 气凝胶 (GPA),使其成为有史以来制造的最轻的隔音材料。

由 Skoltech 教授 Artem R. Oganov 领导的团队研究了镧和钇的三元氢化物的结构和性质,并表明合金化是稳定 YH10 和 LaH6 不稳定相的有效策略,预计将成为高温超导体。该研究发表在《今日材料》杂志上。

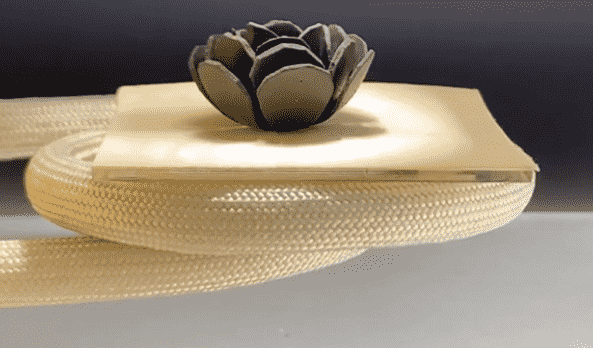

俄亥俄州立大学和佐治亚理工学院的联合研究团队研发出一种新型磁性动态高分子复合材料,可实现远程控制的磁驱软材料模块化熔焊组装、磁化分布重编辑以及复杂三维结构加工和重构等。该成果发表于《Advanced Materials》上。

外形的轻量与纤薄,是下一代装甲材料的两大理想特性。在借鉴了海螺、动物鳞片、以及微调泡沫的灵感之后,麻省理工学院的材料科学家们,又展示了他们使用先进纳米工程制造的一种新型装甲材料,且据说性能优于凯夫拉纤维和钢材料。出人意料的是,这种具有光明前景的新材料,竟然起源于一种光敏树脂。

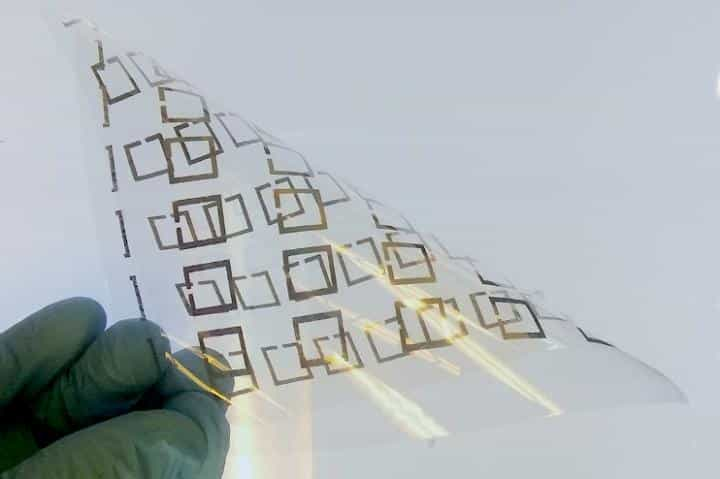

超材料是一类具有特殊性质的人造材料,这些材料在自然界中不存在,有时又被称为“不可能的材料”。据21日发表在《自然·电子学》上的论文介绍,美国塔夫茨大学工程师利用低成本的喷墨打印技术,用有机聚合物构建了一种超材料,可应用于大型整合面或与生物环境有关的接口,并首次展示了该超材料可用电调节其性能。

颜色是商品外观设计的重要属性。彩色的电子产品金属外壳不仅满足了人们的审美需求,也增加了商品的附加价值。电化学沉积是目前广泛应用的金属合金表面着色技术,其颜色来自于由表面氧化层厚度决定的可见光干涉。由于该氧化层的厚度在产品的使用过程中不会改变,因此,该技术实现的产品颜色在使用过程中是固定的。

NAWA Technologies 已开始在其位于法国南部普罗旺斯地区艾克斯的工厂生产垂直排列碳纳米管 (VACNT) 材料。NAWA 首次表明,可以在完全可扩展的工艺中在基板的两侧同时生长 VACNT。