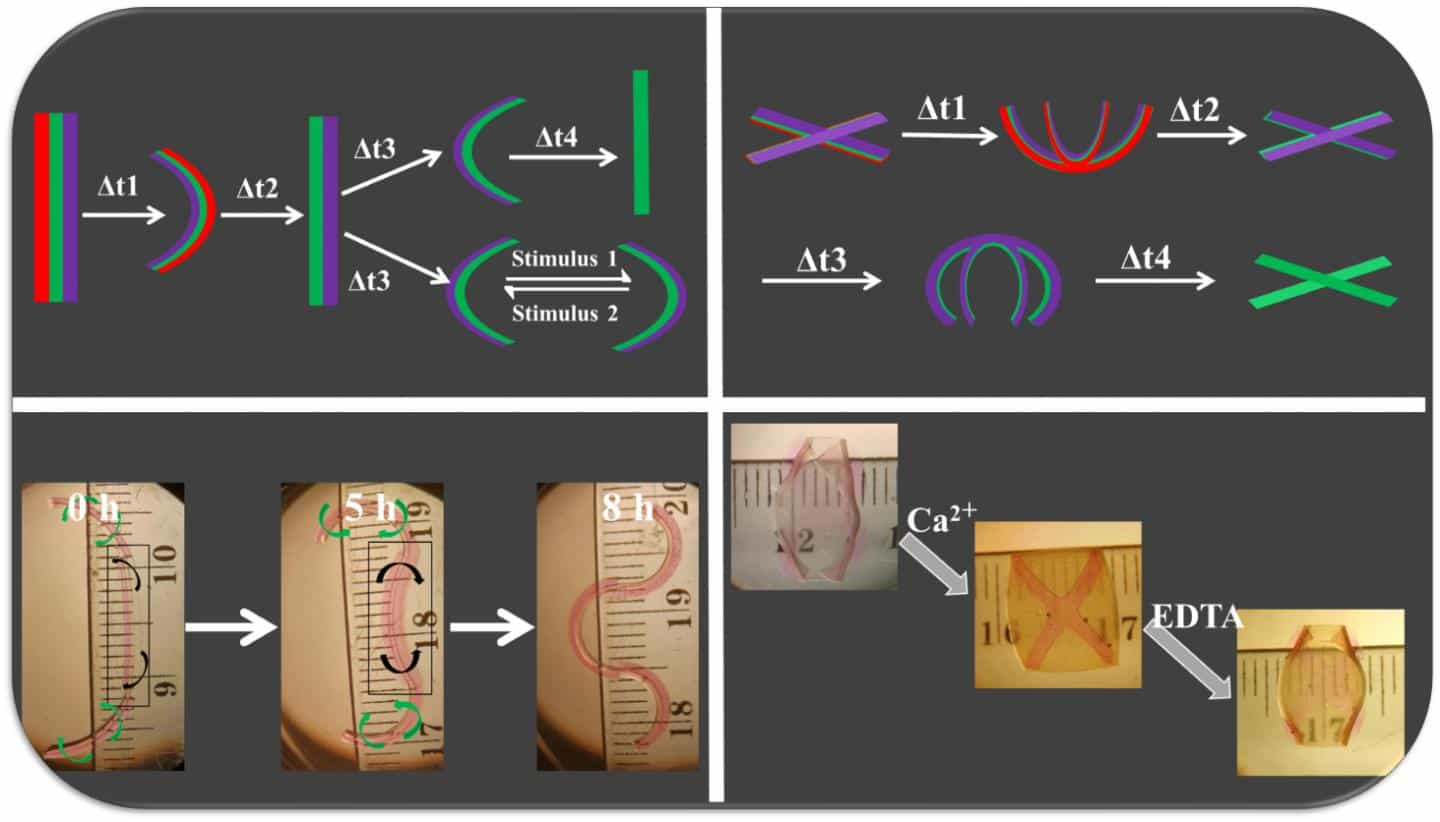

伊利诺伊大学芝加哥分校的研究人员已经开发出了一种新型4D水凝胶–具有随时间改变形状以响应刺激能力的3D材料–可以以预编程或按需方式响应外次变形多次触发信号。

伊利诺伊大学芝加哥分校的研究人员已经开发出了一种新型4D水凝胶–具有随时间改变形状以响应刺激能力的3D材料–可以以预编程或按需方式响应外次变形多次触发信号。

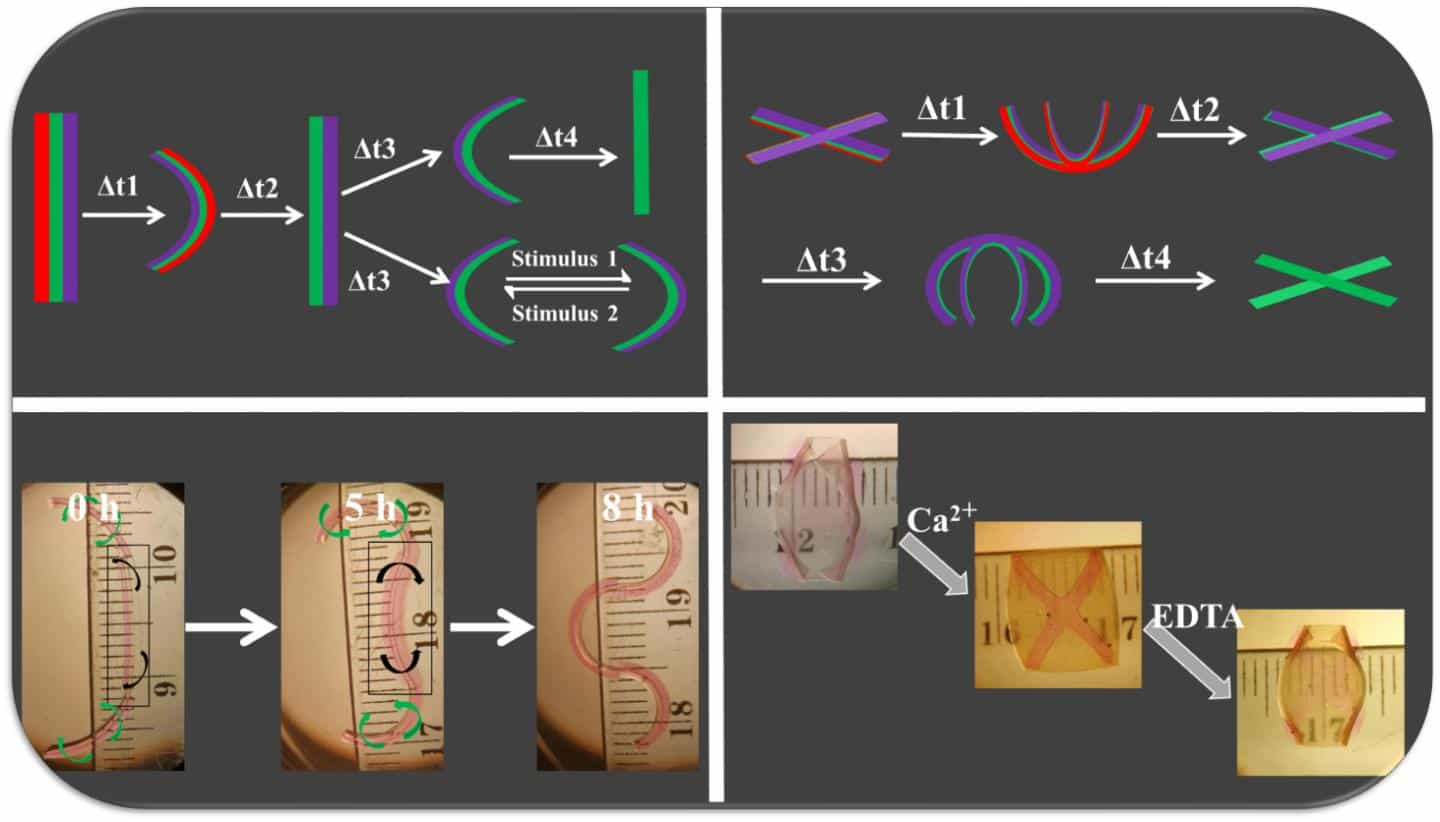

近十年来,通过带负电荷的离子(阴离子)通过膜传输将化学能转化为电能的阴离子交换膜燃料电池(AEMFC)因其与其他类型的燃料电池相比成本低、相对环保而受到关注。但AEMFC虽然价格低廉,但却存在离子传导率低、膜的化学稳定性低、整体性能率低于同类产品等几大缺点。现在,在发表在《材料化学杂志》A上的一项研究中,来自韩国的科学家报告了一种既薄又功能强大的新型双聚合物膜,有助于提升氢燃料电池性能。

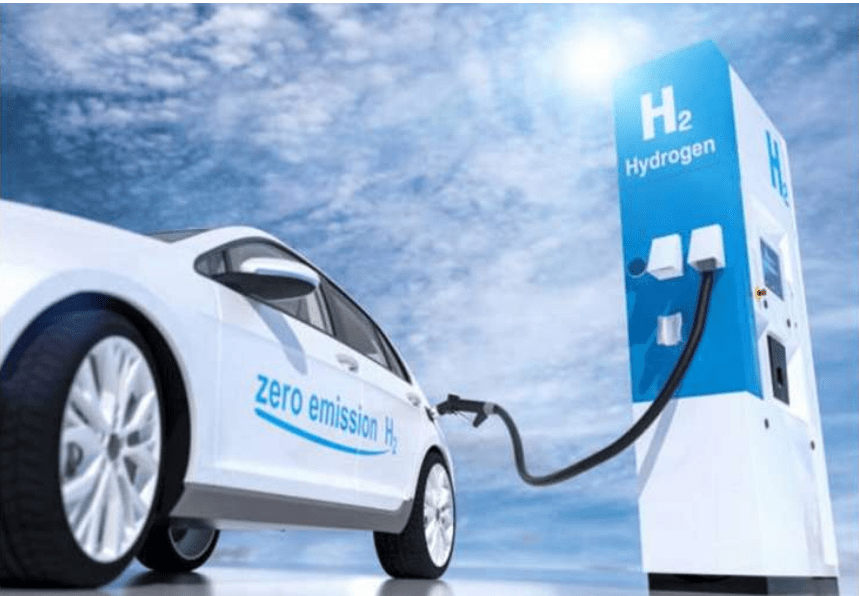

总部位于英国的法拉第(Faradion)是钠离子电池技术的开发商,与菲利普斯(Phillips)66发起了一项新的技术合作,以开发成本更低,性能更高的钠离子电池负极材料。

据俄罗斯国立研究型技术大学“莫斯科国立钢铁合金学院”新闻处消息,该校联合俄罗斯普列汉诺夫经济大学以及韩国和越南大学的科学家研发出一种新型复合纳米材料,可以用来保护货币和有价证券不被伪造。

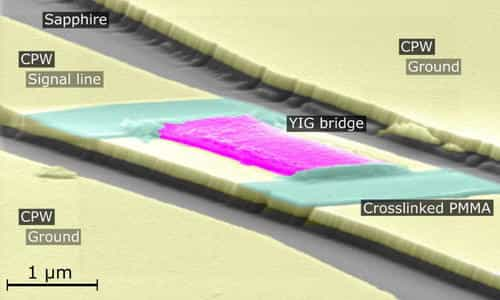

德国马丁路德大学(MLU)的物理学家开发了一种新的工艺,可以将单晶钇铁石榴石(YIG)微结构转移到几乎任何种类的基底材料上,大大提高了这种特殊的晶体微结构的可用性。

1952年,计算机科学与人工智能之父图灵提出:某些重复的自然图案可能由两种特定物质(分子、细胞等)通过“反应-扩散”的过程相互作用产生的。在该系统中,一种物质促进反应的发生(激活剂),另一种物质抑制反应的进行(抑制剂),两者相遇后反应扩散。在均相体系中一般不产生图案,但当两者的扩散系数差异达到一定程度时,激活剂和抑制剂这两种物质之间的高扩散比会导致系统失稳,诱导周期性复杂图案的形成。

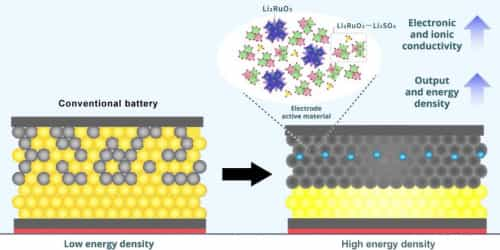

日本的一个研究小组最近通过结合硫酸锂和钌酸锂开发了一种用于全固态电池(ASSB)的新型电极材料,从而提高了性能。有关他们工作的公开访问论文发表在《科学进展》上。

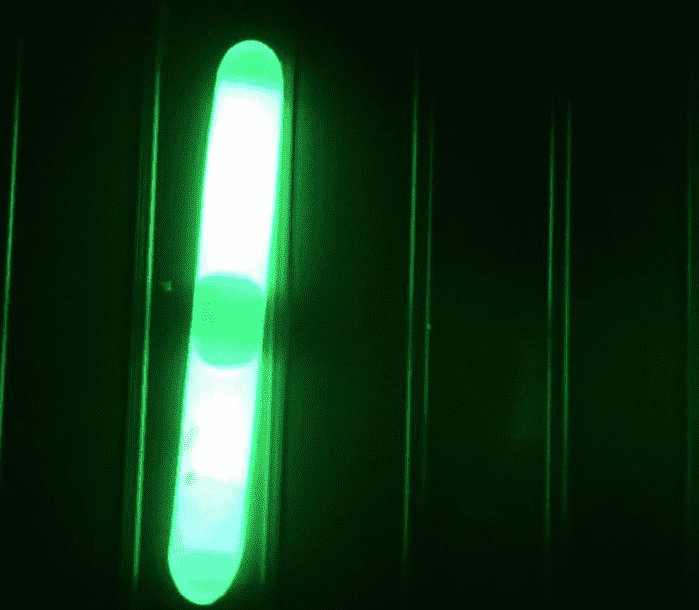

福州大学和新加坡国立大学研究人员从稀土卤化物晶格中获取灵感,制备出新型稀土纳米闪烁体长余辉材料,该材料如夜明珠一样在黑暗中可以持续发光。随后,研究人员将该材料与柔性基质相结合,成功研制出透明、可拉伸、高分辨的柔性X射线成像设备,使常规的单反相机和手机等也能拍摄X光片。该技术具有制备工艺简单、成本低、成像性能优异等优势,在便携式X射线探测器、生物医学、工业探伤、高能物理等领域展现出巨大的应用潜力。相关研究成果发表于《自然》期刊。

美国能源部所属的艾姆斯实验室,在《自然计算科学》发志上发表了一篇关于“布谷鸟搜索”(CS)算法的文章。这种新算法可以将搜索高熵合金的时间从数周缩短几秒钟。

新加坡南洋理工大学(NTU Singapore)领导的一个研究小组开发了一种新型柔性压电材料,应变能力高达22%。当对其施加电力时,它弯曲度是竞争对手的四十倍,远远超过传统压电材料,为更好的微型机器开辟了道路。

随着电子器件的小型化、智能化和高度集成化,电磁干扰以及器件工作时带来的热量问题严重制约着器件的性能。目前解决电磁干扰问题的主要策略是借助电磁吸收材料本征的磁或介电损耗将电磁波转化为热能进行耗散,从而达到消除电磁干扰的目的。该策略尽管能够有效地缓解电磁干扰,但却忽视了电磁能的可循环利用。此外,直接的电磁耗损在小型化、密集型的电子设备内部还会出现严重的制热问题,从而迅速衰减电磁吸收能力。

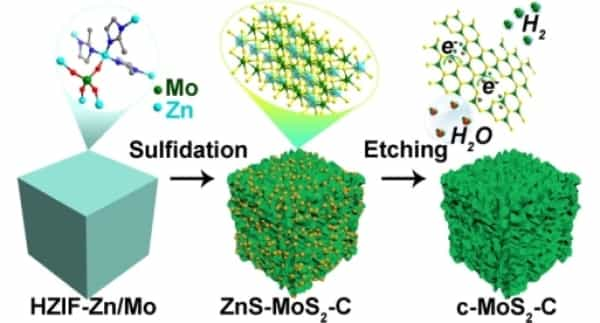

作为一种典型的二维层状材料,MoS2凭借其储量丰富、催化活性高、稳定性好等特点在电化学析氢反应中受到关注。已有研究表明,二硫化钼的催化活性主要来自于钼截止的边缘位点。占MoS2表面绝大部分的基面原子与H原子表现出弱的结合,从而表现出催化惰性。此外,MoS2本身不良的导电性也限制了其在电化学析氢方面的应用。

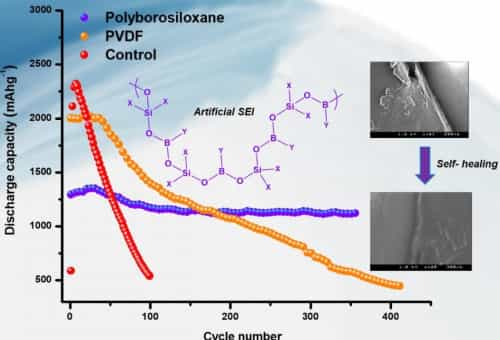

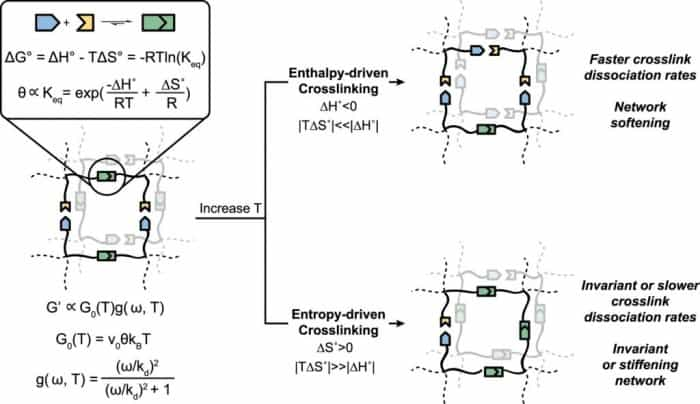

虽然硅阳极可以极大地提高锂离子电池的容量,但随着长期使用,其性能迅速下降。聚合物涂层可以帮助解决这一问题,但很少有研究探讨根本机制。现在,日本先进科学技术研究所的研究人员研究了一种聚硼硅氧烷(PBS)涂层,以稳定硅阳极容量,为电动汽车和可再生能源收集的更好、更耐用的锂离子电池铺平道路。

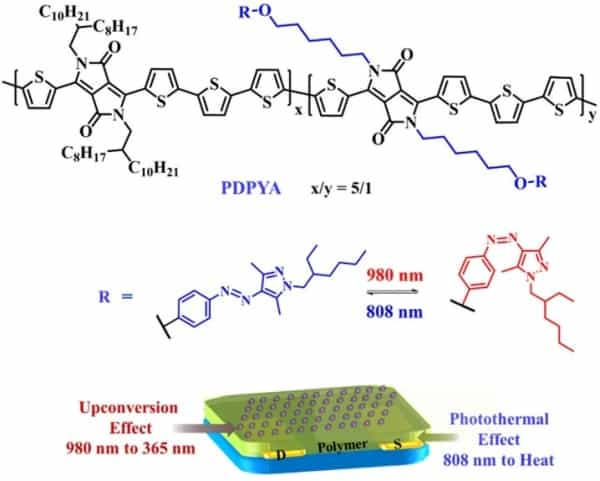

基于有机高分子半导体的场效应晶体管具有柔性、价廉、质轻、可大面积制备等优势,可广泛应用于物联网智能电子器件及生物可穿戴器件等领域,近年来得到了研究与关注。为此,人们研究了一系列高性能的p-型、n-型和双极性有机高分子半导体。同时,具有多种功能以及性能可调的有机半导体场效应器件也得到了越来越多的重视。这些多功能场效应器件通常使用对特定外场刺激具有响应的有机小分子及聚合物材料,从而在特定外场刺激下实现场效应性能的调控。

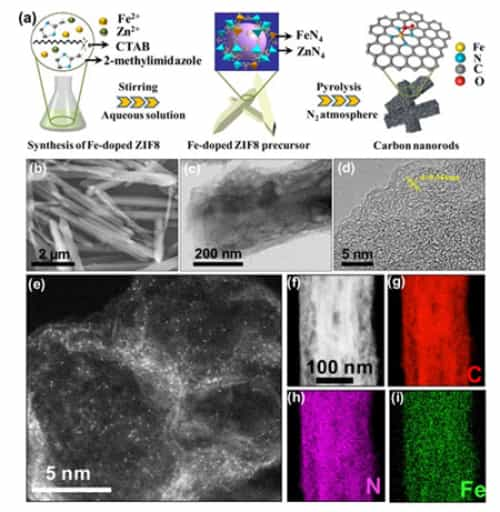

探索具有良好氧还原活性、稳定性的非贵金属催化剂,对于减少贵金属在可持续能源技术研究中的消耗至关重要。青岛能源所开发出绿色合成方法制备高活性和高稳定性铁单原子催化剂

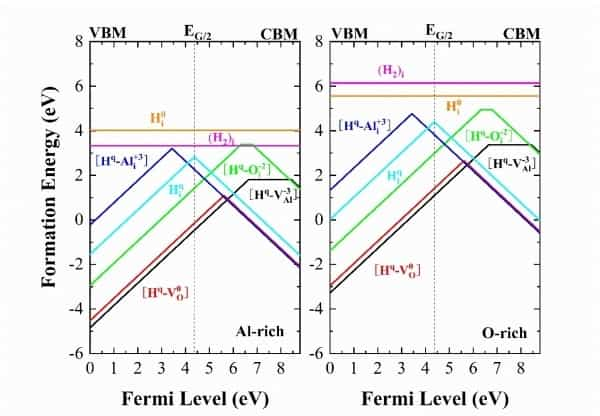

近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所聚变堆材料及部件研究室副研究员周海山课题组,在辐照缺陷对α-氧化铝阻氚涂层阻氚性能影响机理研究方面取得新进展。

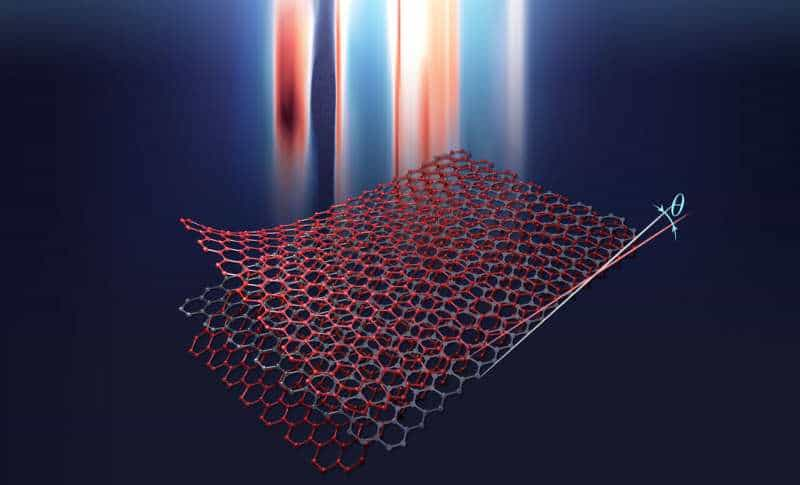

2018年,物理学世界曾一度因一项发现而“燃起了熊熊烈火”,即当两片石墨烯以“魔法角度”彼此堆叠时,层状结构会变形为非常规的超导体,从而允许电流通过而不会产生电阻或能量浪费。

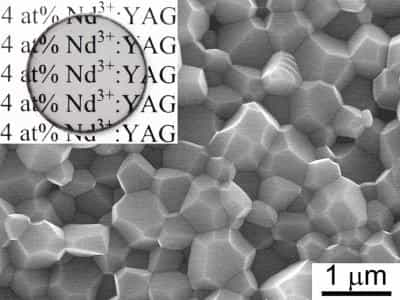

远东联邦大学(FEFU)的科学家们推进了光学陶瓷(Nd3+:YAG)的高速烧结技术,即在近红外波长范围(1.06μm)产生激光发射的有源元件,用于尖端微电子和医学。科学家优化了微电子光学材料的生产技术。研究团队已经成功地减少了初始纳米粉末固结时间(10 – 100倍),形成了一个纳米结构,确保了陶瓷材料的高光学透明度。

凝胶是通过将聚合物混合到液体中形成粘稠物质,从发胶到使隐形眼镜,都用的上凝胶。研究人员希望通过在药用化合物中混合,给患者注射,使凝胶在几个月内释放出活性药物成分,避免每周或每天打针,从而开发出用于医疗保健的凝胶。

据外媒报道,受维纳斯捕蝇草(Venus flytraps)这样的植物能“啪”一声合上然后重新组合的方式启发,科学家们近日开发出了一种可以在眨眼之间改变形状以作为一种新型自推进材料。这种推进方式仅靠材料自身的能量及其跟环境的相互作用提供动力。