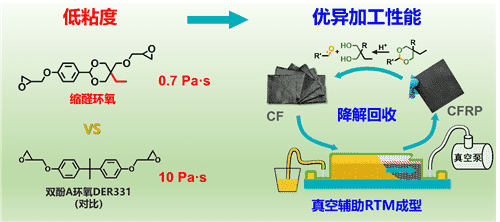

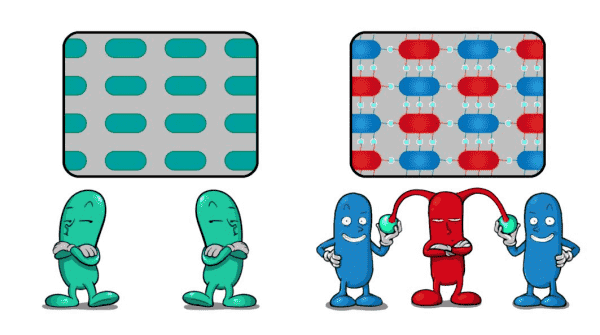

热固性树脂是轻量化汽车、航天航空器、风电、电子电器等关键结构材料用基体树脂,用量巨大,每年大概6500万吨。其回收再利用对于节约资源和保护环境,进而实现人类社会的可持续发展具有重大意义,但由于永久交联,传统热固性材料回收困难,这是该领域迫切需要解决的难题,也是实现双碳目标和循环经济中关注的重要问题之一。

热固性树脂是轻量化汽车、航天航空器、风电、电子电器等关键结构材料用基体树脂,用量巨大,每年大概6500万吨。其回收再利用对于节约资源和保护环境,进而实现人类社会的可持续发展具有重大意义,但由于永久交联,传统热固性材料回收困难,这是该领域迫切需要解决的难题,也是实现双碳目标和循环经济中关注的重要问题之一。

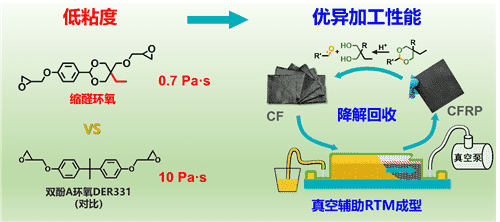

以离子为载流子的塞贝克效应为开发高性能热电器件开辟了全新途径,然而,当前已报道的离子热电材料依然受到各种因素限制,存在一些难以克服的瓶颈。离子热电材料多以含有水溶液的凝胶为主,液体容易蒸发或泄漏,导致其稳定性欠佳,且离子热电材料以P型为主,可选择的N型材料种类非常有限。目前尚缺乏针对全固态离子型热电材料P-N型转换的普适性机理和有效调控方法,极大地限制了离子热电的实际应用。

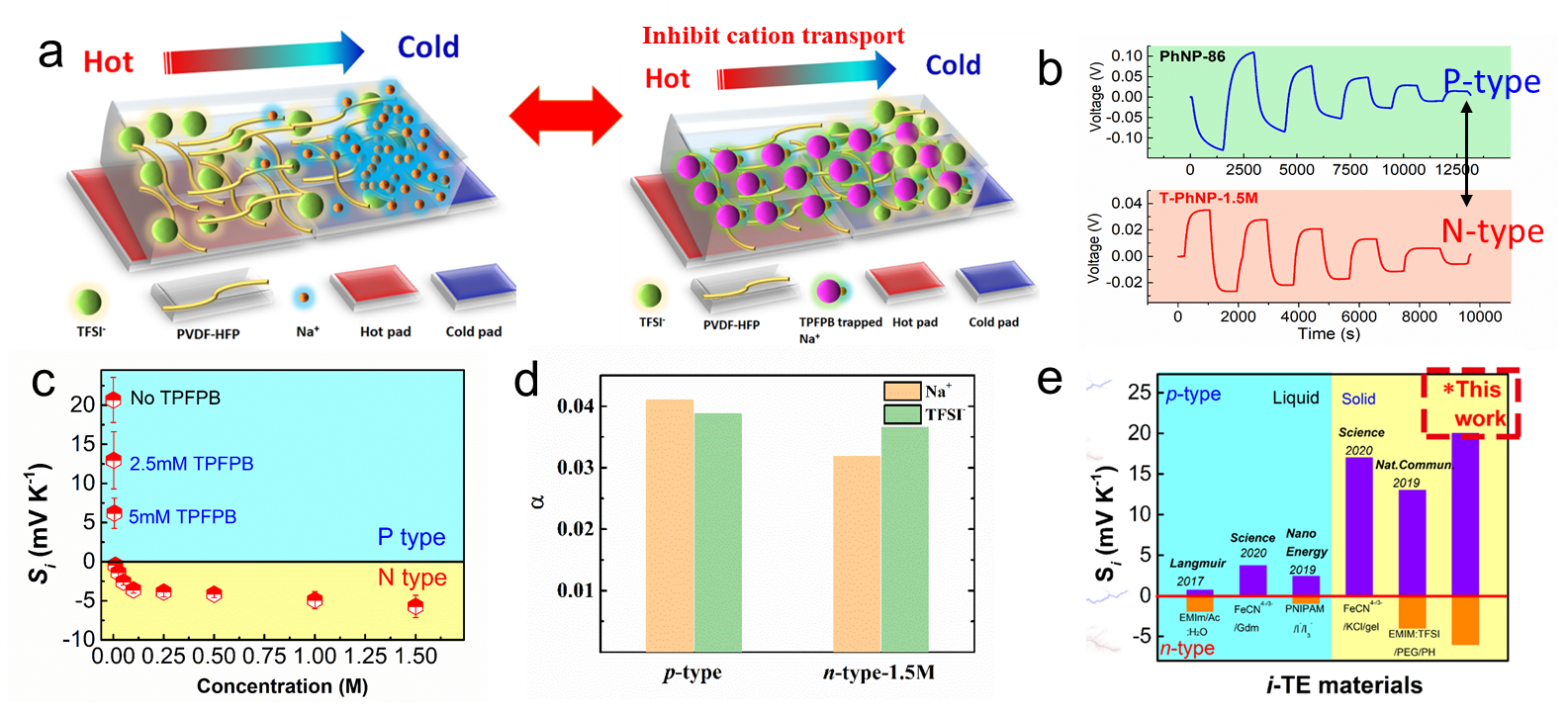

无铅双钙钛矿Cs2AgBiBr6因具有无毒性、本征热稳定性、高光吸收系数等优异性质,被认为是一种颇具应用潜力的新型光电功能材料;然而,这种材料也存在光吸收范围窄,只能对紫外与深蓝光产生响应的劣势,这大大限制了其在太阳能电池以及可见光、近红外光探测器上的应用。

研究人员已经预测到一种新的碳网络,类似于石墨烯,但具有更复杂的微观结构,可能带来更好的电动汽车电池。石墨烯可以说是最著名的碳的奇特形式,已经被挖掘为锂离子电池技术的潜在新游戏规则,但是新的制造方法最终可以生产出更多的功率密集型电池。

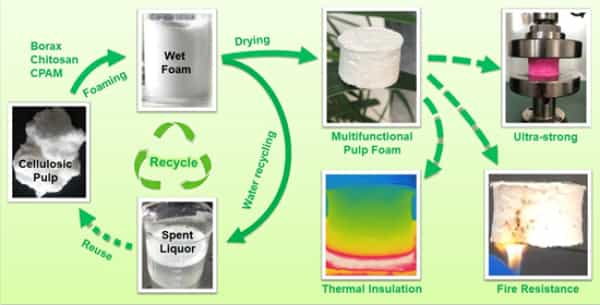

高孔隙率、低密度、轻质的多孔材料在包装、建筑、医疗卫生和化工等领域颇具应用前景。利用可再生、可生物降解的纤维素制备多孔材料已成为研究热点。中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员崔球带领的代谢物组学研究组,采用硼离子交联策略,并结合壳聚糖和少量阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)的协同,开发出一种高强、耐火、抗菌的纸浆泡沫。

为进一步做好重点新材料首批次应用保险补偿试点工作,工业和信息化部现发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》,自2022年1月1日起施行。

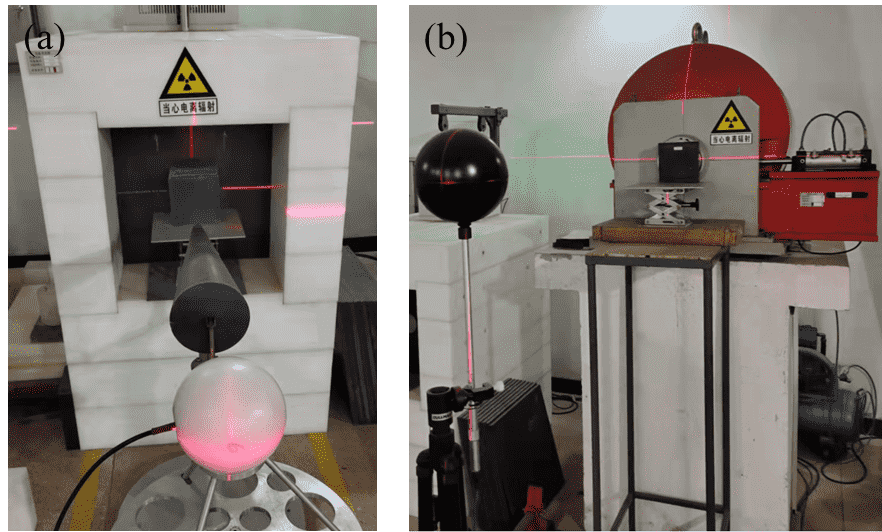

科研人员设计了一种高性能无铅的表面改性氧化钆/碳化硼/高密度聚乙烯复合屏蔽材料,其防护性能甚至优于我国大科学装置——全超导托卡马克科学实验装置中原有的掺硼聚乙烯准直屏蔽体。

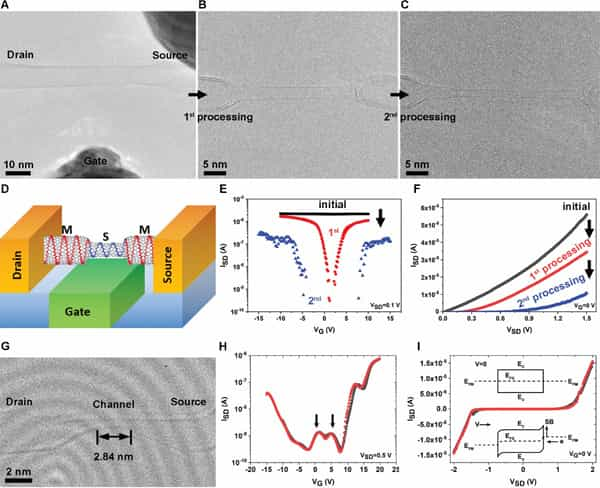

中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心先进炭材料研究部刘畅研究员等人与日本国立材料科学研究所、澳大利亚昆士兰科技大学、俄罗斯国立科技大学等单位合作,在碳纳米管手性改造与分子结晶体管研究中取得最新进展,为碳纳米管的手性及导电属性调控提供了新途径,显示了碳纳米管分子节晶体管的优异性能。相关结果在线发表于《科学》上。

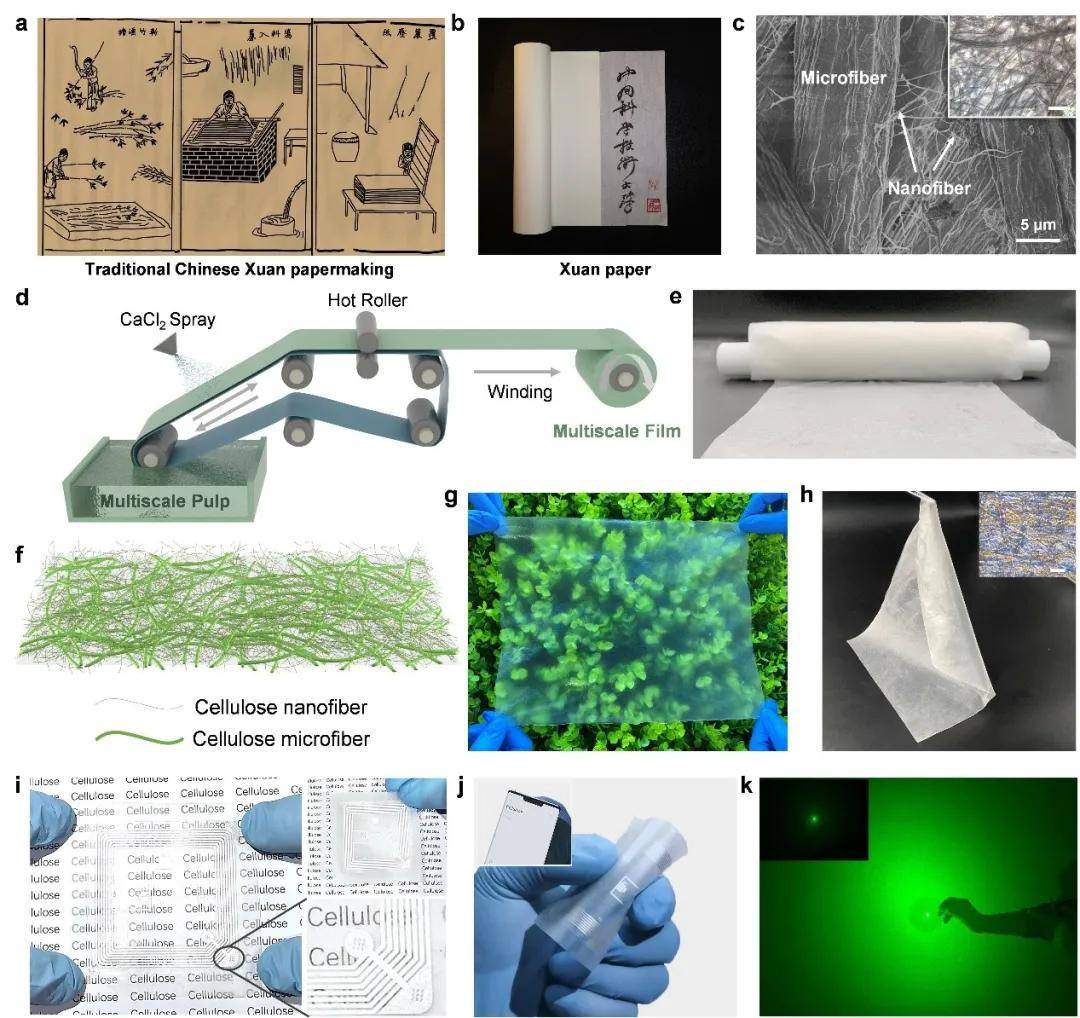

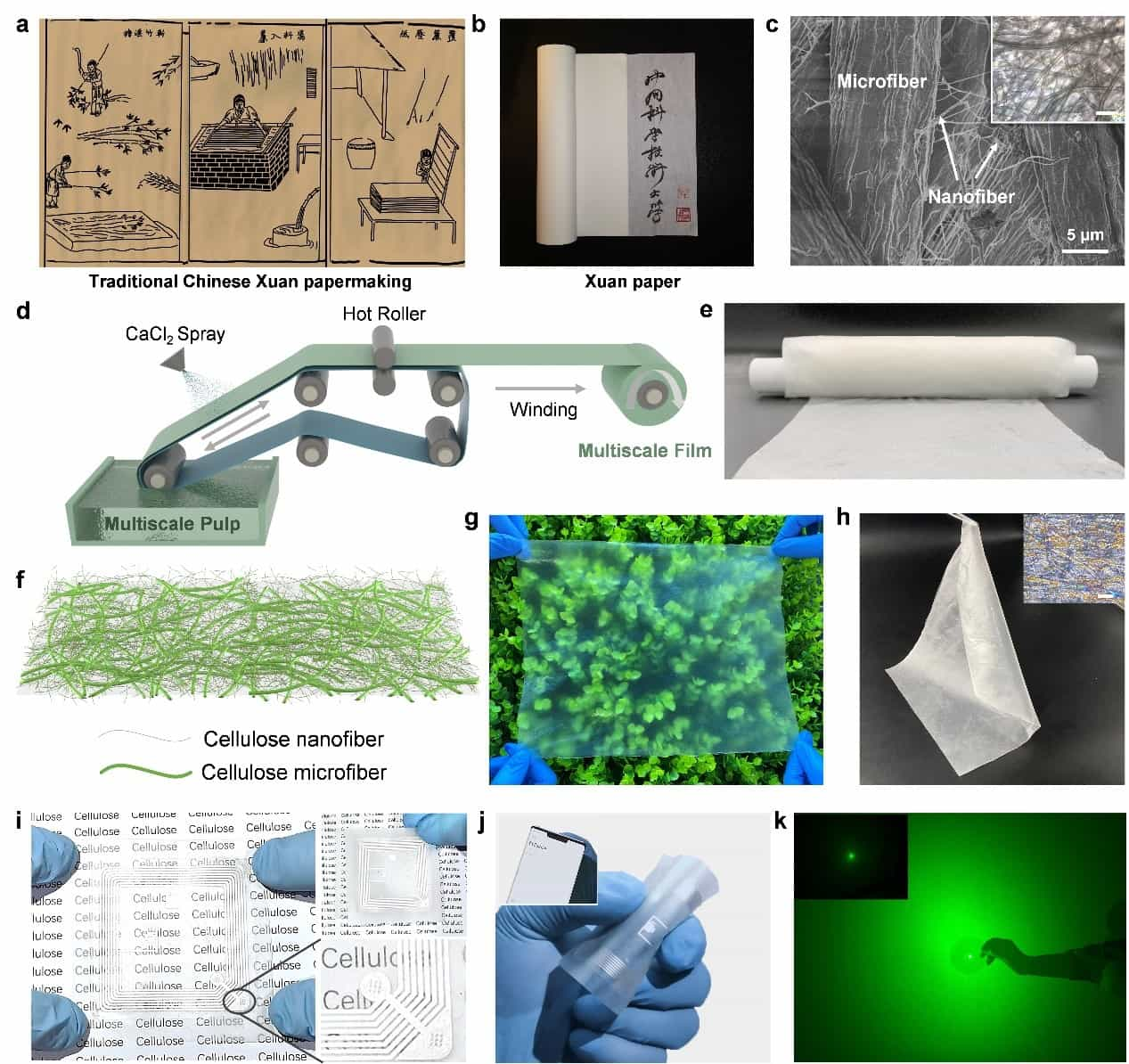

中国科学技术大学俞书宏院士团队特任副研究员管庆方等,通过对传统宣纸的详细结构表征,探究了其高强度高韧性的微观机理,并且受宣纸制造工艺和结构的启发,研制出了一种具有多尺度结构的高雾度透明薄膜。

从终结者到蜘蛛侠的套装,自修复机器人和设备在科幻电影中比比皆是。但实际上,磨损会降低电子设备的效率,自修复材料领域正在迅速扩大,过去的科幻小说可能很快就会成为现实,这要归功于以色列理工学院的科学家,他们开发了能够自我修复的环保纳米晶体半导体。他们的发现,最近发表在Advanced Functional Materials 上描述了这一过程,其中一组称为双钙钛矿的材料在被电子束辐射损坏后显示出自修复特性。

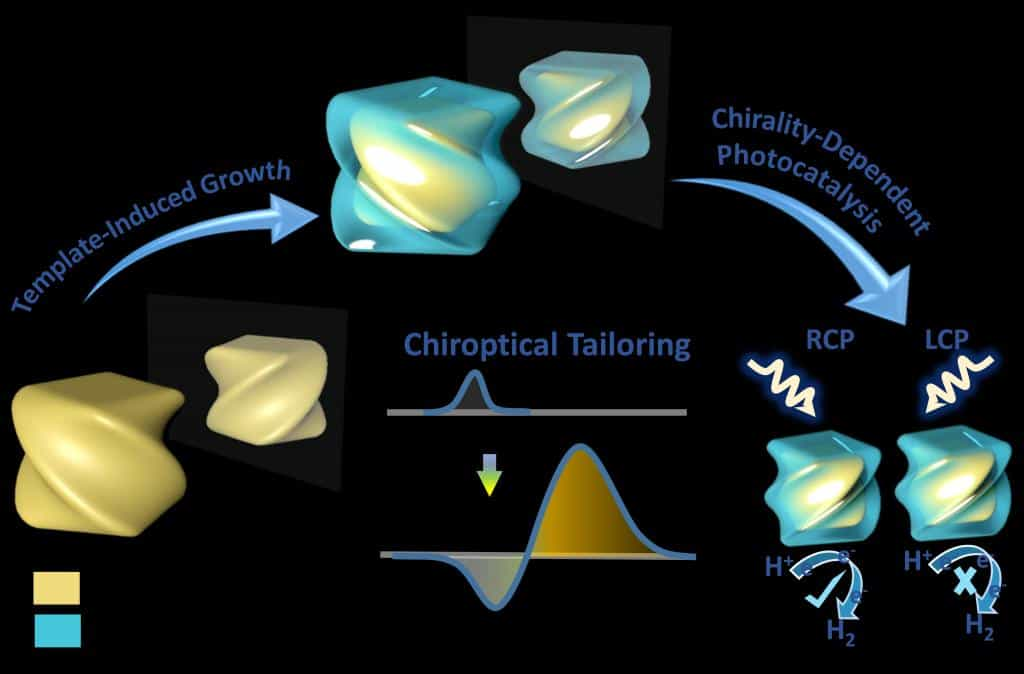

手性是一种物体与其镜像不能重合的结构特性,具有这一特点的手性物质在材料、物理、化学和生命等各个领域均彰显出其重要性和独特性。随着纳米科学与技术的进步,手性研究不在局限于有机小分子、超分子或高分子材料,而是进一步延伸拓展到无机纳米材料领域。手性无机纳米材料结合了手性的结构特性与纳米尺度无机材料光电性质等优点,近年来已成为手性科学领域的一类新型材料。这类手性材料极大地克服有机体系手性结构稳定性差及易受温度、溶剂等环境因素影响的不足,表现出优异的光学活性,在信息存储、自旋量子学、偏振器件及不对称催化等方面具有诱人的应用前景。

自修复材料并非是近年来才提出的概念。此前,国外某服饰品牌推出过能自动修复的衣服材料,其原理是通过提高线的强度,使铁钉插入后不能将线割断而只是把线拨开,然而其局限性大,面对如锐器等造成的割裂,其修复功能便不再能发挥作用。

近日,由中国工程院、中国科学技术协会主办,中国材料研究学会共同主办的“中国新材料产业高峰论坛——第三届中国新材料产业发展大会暨2021“科创中国”新材料专家、技术、需求推介会”在武汉光谷科技会展中心举行。

隐形设备可能很快不再是科幻小说中的东西。由中国厦门大学的主要作者 Huanyang Chen 和 Qiaoliang Bao在 De Gruyter 期刊Nanophotonics 上发表的一项新研究建议使用三氧化钼 (α-MoO3) 材料替代新兴技术中昂贵且难以生产的超材料新型光学器件。

近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队特任副研究员管庆方等通过对传统宣纸的详细结构表征,探究了其高强度高韧性的微观机理,并且受宣纸制造工艺和结构的启发,研制出了一种具有多尺度结构的高雾度透明薄膜,是柔性透明电子器件基底材料的理想选择。

中国科大物理系何俊峰课题组、乔振华课题组与美国加利福尼亚大学圣芭芭拉分校Stephen D. Wilson课题组合作,在新型笼目晶格材料研究中取得重要进展:利用具有实空间分辨能力的角分辨光电子能谱,首次实现对笼目晶格表面态电子结构的探测;实验排除了材料中其它非笼目晶格原子的影响,进而观测到笼目晶格本征的特征电子结构,并与理论计算结果一致。

与多晶薄膜材料不同,单晶薄膜材料具有长程有序的周期性原子结构。因此,单晶薄膜材料的缺陷更少,性能往往更优异(如更高的电子迁移率、更高的压电系数等),而且其具有可被实验观测的动量空间物理量(如电子的能带结构、元激发色散等),是电子信息、光学、凝聚态物理等领域的材料基础。