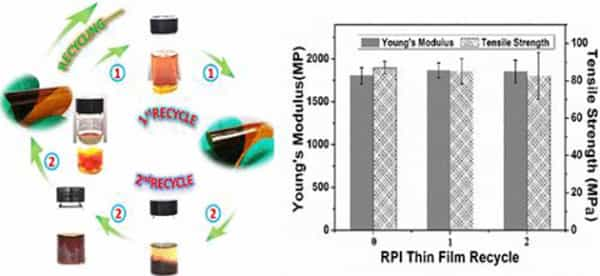

随着全球橡胶和塑料垃圾的负担不断增加,科学家越来越期待闭环循环利用以减少塑料垃圾的产生。普林斯顿大学化学系的一组研究人员宣布,发现了一种新型聚丁二烯分子,这种聚丁二烯分子是由一个多世纪以来已知的材料制成,用于制造轮胎和鞋子等普通产品,有一天可以通过解聚实现化学可回收塑料这一目标。

随着全球橡胶和塑料垃圾的负担不断增加,科学家越来越期待闭环循环利用以减少塑料垃圾的产生。普林斯顿大学化学系的一组研究人员宣布,发现了一种新型聚丁二烯分子,这种聚丁二烯分子是由一个多世纪以来已知的材料制成,用于制造轮胎和鞋子等普通产品,有一天可以通过解聚实现化学可回收塑料这一目标。

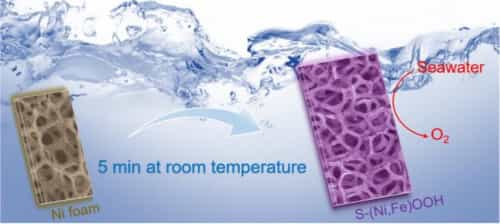

海水约占地球上水资源的96%,可以满足世界上日益增长的对清洁饮用水和无碳能源的需求。而科学家们已经具备了既能将海水淡化,又能将其分割生产氢气的技术能力,而氢气是作为清洁能源的需求。现在休斯敦大学研究团队已开发出新型催化剂使海水淡化、制氢更接近商业化目标。

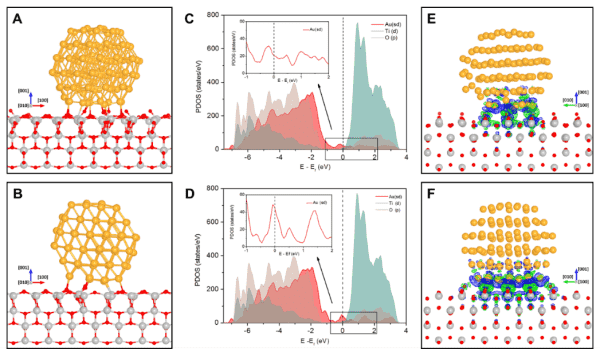

表界面结构是决定纳米材料性能的关键因素,以负载型催化材料为例,金属颗粒与氧化物载体之间形成的界面在一些重要反应中起关键性作用,但如何调控这一活性界面,具有挑战性。金属颗粒在负载过程中与基底形成的界面具有随机性,目前,负载完成以后亦缺乏有效手段对界面进行“精修”,这使得精确调控颗粒与氧化物间的活性催化界面成了一个“不可能的任务”。

形状记忆聚酰亚胺具有出色的形状记忆性能、机械性能、热稳定性,耐化学、抗辐射、耐高低温等特点,在柔性电子器件、高温驱动器等领域具有应用前景。与热塑性形状记忆聚酰亚胺相比,热固性形状记忆聚酰亚胺具有更优异的尺寸稳定性和耐蠕变性能。然而,热固性聚酰亚胺由于化学交联网络的存在,难以熔融和溶解,无法再加工和循环利用;不易通过绿色的方法快速降解回收,造成资源浪费和环境污染。

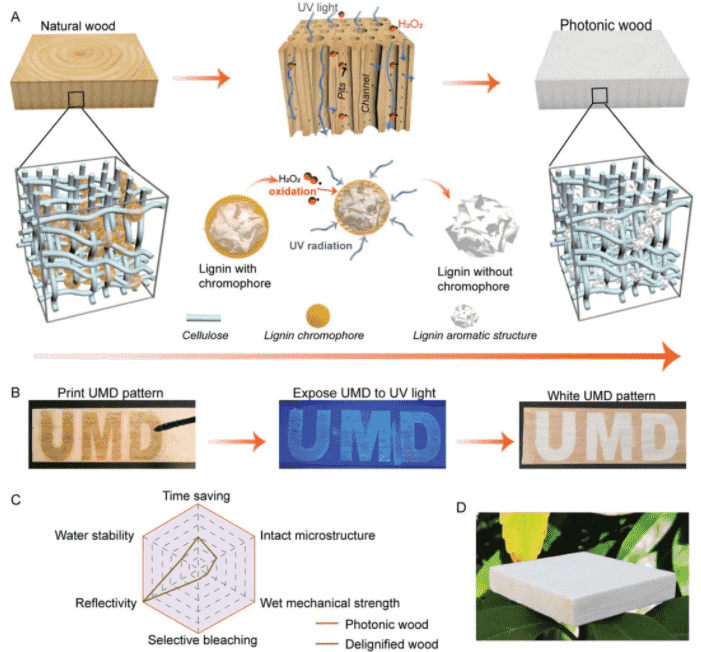

近日,美国马里兰大学的胡良兵教授团队受到木质素独特的紫外线吸收和光激发的启发,通过一种简单、快速且可扩展的紫外线辅助光催化氧化方法,对木材中的天然木质素进行原位化学修饰,制造出一种木质素含量可保留80%以上的“光子木材”。

研究团队受到宏观自然界植物感性运动的启发,将高斯保护机制运用到微纳结构操控领域,实现了快速、非易失性、可重构和可逆的微纳结构变形。

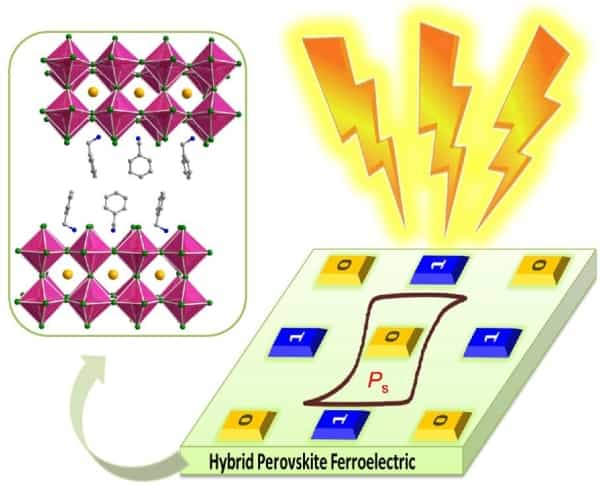

具有体光伏效应(BPVE)的铁电半导体作为光伏非易失性数据存储的有效介质已得到广泛研究。然而,传统的铁电材料在该领域的应用仍受到带隙大、内阻高、载流子输运差和易极化疲劳等问题的困扰。近年来,新兴的有机无机杂化钙钛矿铁电材料因结合了优异的铁电性与半导体特性,在开发适用于光伏非易失性存储领域的新型铁电材料方面表现出广阔的前景。

布朗大学的研究人员展示了一种通过将微小的金属纳米颗粒粉碎来制造超硬金属的方法,该方法可实现定制的晶粒结构并改善机械性能和其他性能。这种方法可以使金属硬度达到天然结构的四倍。这种新方法与传统的硬化技术截然不同。

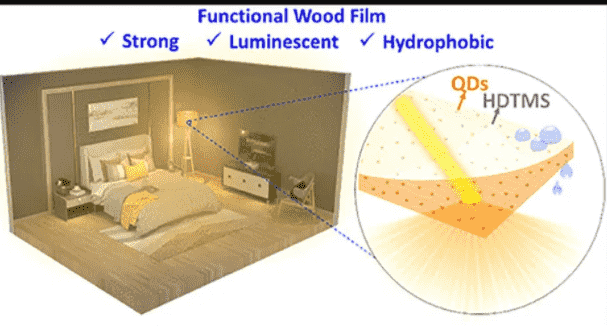

室内照明可以烘托气氛,从明亮、刺激的色彩到昏暗、浪漫的光芒。然而,大多数用于照明的材料,包括塑料,都不是环保材料。来自新西兰和瑞士的研究人员开发了一种生物基防水发光木材,可用作显示器、灯具甚至激光设备的盖板。该团队于2020年9月28日在美国化学学会ACS Nano上发表了他们的研究成果。

国立研究型技术大学“MISIS”(NUST MISIS)的科学家与俄罗斯及外国同行合作,改进了获得医用形状记忆合金的技术。据科学家介绍,新方法将提高现有外科手术装置的可靠性,并开发一些新装置。研究结果发表在JOM期刊上。

MXene是近年来发现的一类新型二维层状碳/氮化物,其独特的二维层状结构、可调谐的表面化学性质和导电性使其在储能、催化、电磁吸收/屏蔽、复合材料、传感器等领域展现出良好的应用前景。

许多 “冷链 “物品,如食品或药品,都是用一次性发泡胶包装运输的,这种包装不可生物降解,难以回收。然而,一种用废弃纸张制成的新材料却不是这样。这种泡沫塑料可回收替代品由德累斯顿工业大学的科学家研发,目前德国easy2cool公司正在进行商业化生产。

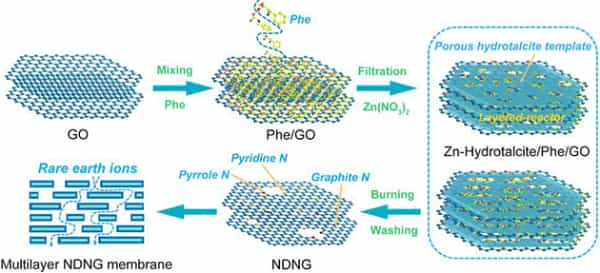

近日,中国科学院兰州化学物理研究所手性分离与微纳分析课题组开发出一种多重限域的一步可控合成掺杂方法,制备出对稀土离子具有高分离选择性的氮掺杂纳孔石墨烯膜(专利申请号:CN 202010861481.0)。该研究在吸附了苯丙氨酸的氧化石墨烯膜的二维层间空间限域生长层状锌类水滑石,从而构建类水滑石/苯丙氨酸/氧化石墨烯三明治型复合材料。

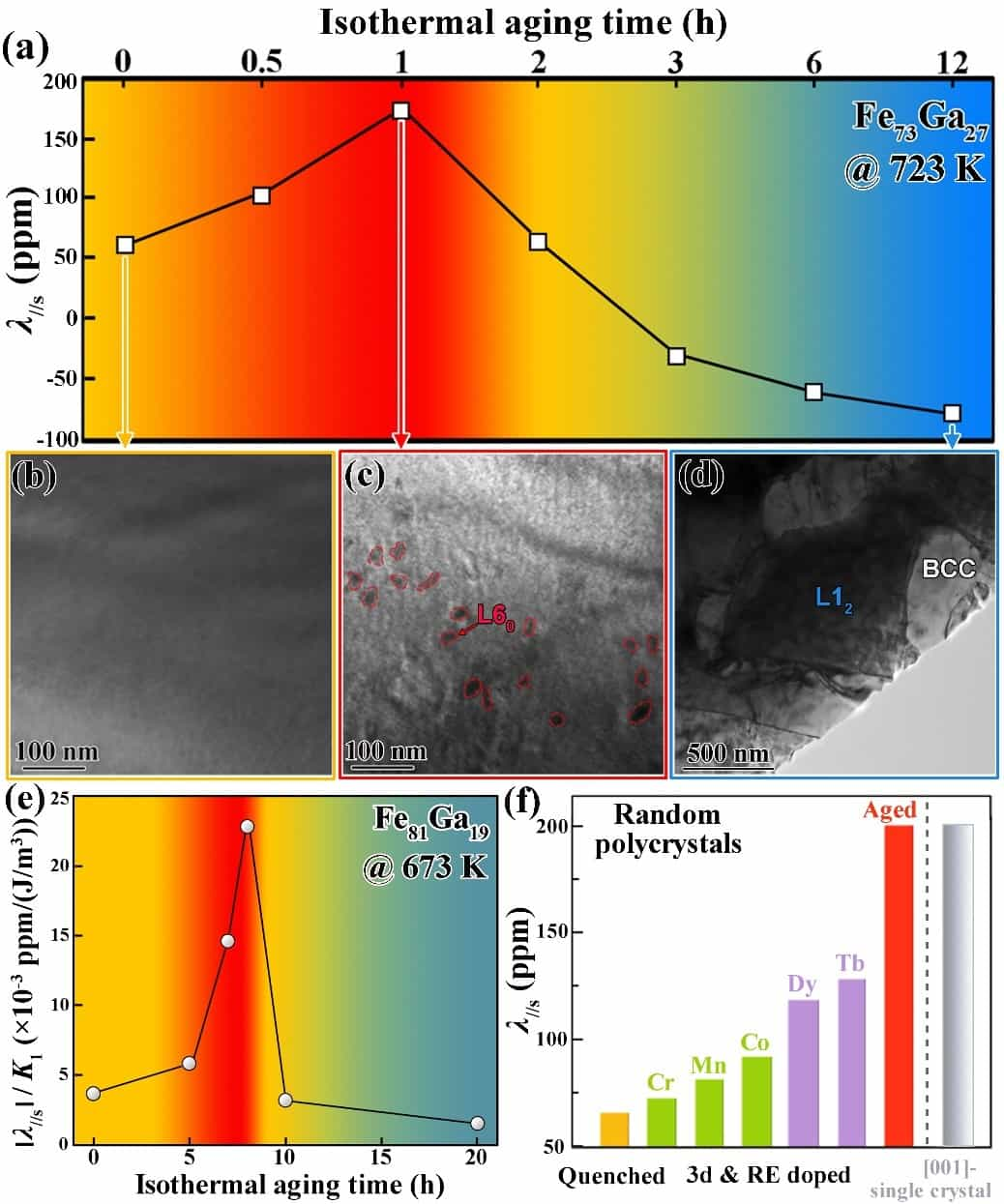

磁致伸缩材料具有感知磁场并产生驱动的智能特性,在大功率换能器、微位移控制系统和高精度机械加工装备等诸多高技术领域不可或缺,因此在国际上备受重视。近年来,高技术领域的快速发展对磁致伸缩材料提出了兼具大磁应变和低驱动场(高灵敏度)的苛刻要求。

目前氧化铝-氧化硅气凝胶隔热复合材料制备工艺较为复杂,高温热导率偏高,最高使用温度不超过1300℃。本文通过简化的工艺,制备出了一种使用温度可达1500℃的高强韧低热导氧化铝-氧化硅气凝胶隔热复合材料,是耐高温气凝胶隔热材料研究领域的重大突破。

托木斯克理工大学的科学家与里尔大学(法国里尔)的同事联合合成了一种基于还原氧化石墨烯(rGO)的新材料,用于超级电容器、储能装置。通过使用有机分子、次价碘的衍生物对rGO进行修饰的方法,可以获得储存电能1.7倍的材料。

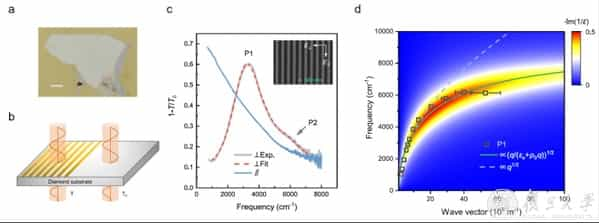

近日,复旦大学物理学系晏湖根教授课题组首次在新型二维关联金属材料二硒化钽(2H-TaSe2)中观测到了局域等离激元,其共振频率覆盖了从太赫兹到近红外通讯波段极宽的光谱范围。

.png)

被动辐射冷却技术是将波长范围约在0.3-2.5μm的太阳光高反射回去,同时把自身热量通过波长为8-13μm的大气透明窗口散逸到寒冷的外太空。这样,无需损耗电能就能实现建筑物表面的自发降温,有望替代基于空气压缩的制冷系统。但现有的被动辐射冷却技术往往需要使用复杂昂贵的加工设备,难以大规模推广,且存在湿热环境降温效果差等问题。

近年来,有机液体载体(LOHC)储氢技术具有储氢容量大、应用安全、高效环保、可实现远距离储存和运输等优点,得到广泛关注。然而,开发一种高效可重复使用的单一催化剂以连续吸收和释放LOHC中的氢,仍是挑战。中国科学院上海高等研究院低碳转化科学与工程重点实验室研究员孙予罕、陈新庆团队报道了一种新型的高效可重复使用的双金属Pd-Rh纳米粒子(NPs)多孔材料催化剂,利用其双金属纳米粒子的协同效应,有效促进了N-乙基咔唑(NEC)的加氢和十二氢-乙基咔唑(12H-NEC)的脱氢,可逆地进行了多次高储氢量的加氢和脱氢的循环。同时,多种原位表征证明其优异的活性归因于多孔材料载体表面的双金属Pd-Rh 纳米团簇结构。