伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London)和Paragraf公司的研究人员利用单层石墨烯阳极成功制造了有机发光二极管(OLED),取代了OLED中的氧化铟锡(ITO)。

伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London)和Paragraf公司的研究人员利用单层石墨烯阳极成功制造了有机发光二极管(OLED),取代了OLED中的氧化铟锡(ITO)。

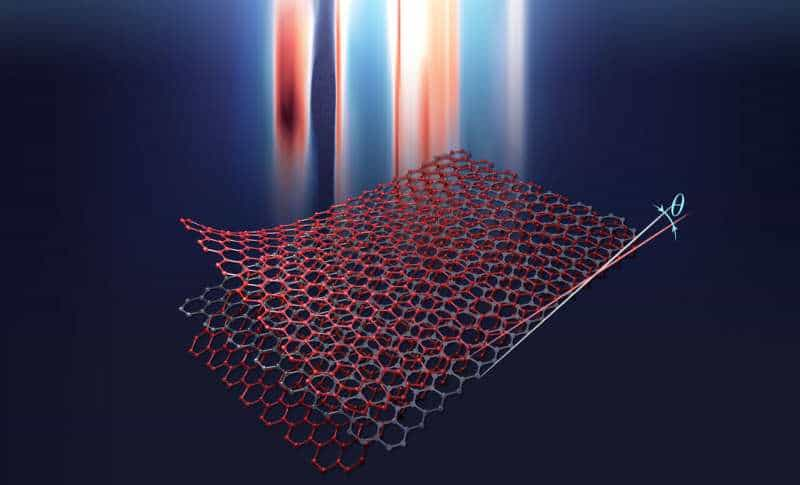

布朗大学(Brown University)的一个研究团队表明,通过诱发自旋轨道耦合,“魔角”石墨烯(”magic-angle” graphene)可成为一种强大的铁磁体。研究人员将“魔角”石墨烯与二硒化钨块结合,并对齐堆栈精确地诱导石墨烯中的自旋轨道耦合。

研究人员已经预测到一种新的碳网络,类似于石墨烯,但具有更复杂的微观结构,可能带来更好的电动汽车电池。石墨烯可以说是最著名的碳的奇特形式,已经被挖掘为锂离子电池技术的潜在新游戏规则,但是新的制造方法最终可以生产出更多的功率密集型电池。

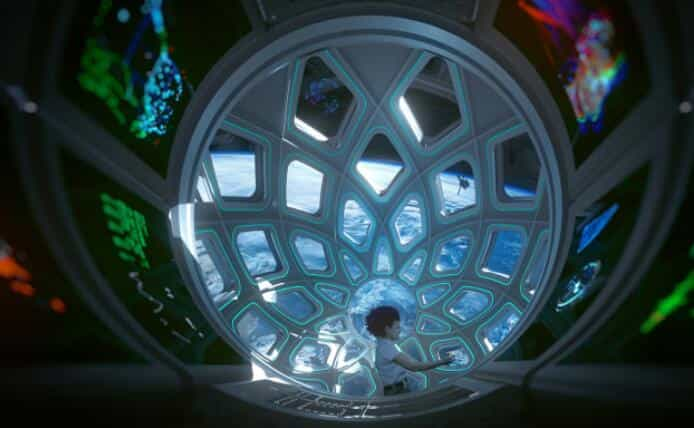

曼彻斯特大学的 Vivek Koncherry 博士领导的国际团队 正在开发石墨烯增强空间栖息地的原型。这种材料将有助于平衡空间结构所承受的巨大反差温度,使未来的居民更安全。

北京大学物理学院量子材料科学中心高鹏研究员与合作者巧妙运用石墨烯的晶格引导氮化物的晶格排列,在非晶玻璃衬底上成功异构外延出高质量的准单晶氮化镓薄膜,并制备发光器件。相关研究成果于2021年7月30日在线发表于《科学·进展》(Science Advances)。

据外媒报道,伊利诺伊大学芝加哥分校的研究人员已经成功地使用石墨烯–已知最坚固、最薄的材料之一–在实验室实验中检测SARS-CoV-2病毒。研究人员说,这一发现可能是新冠病毒快速检测方面的一个突破,有可能应用于对抗COVID-19及其变种。

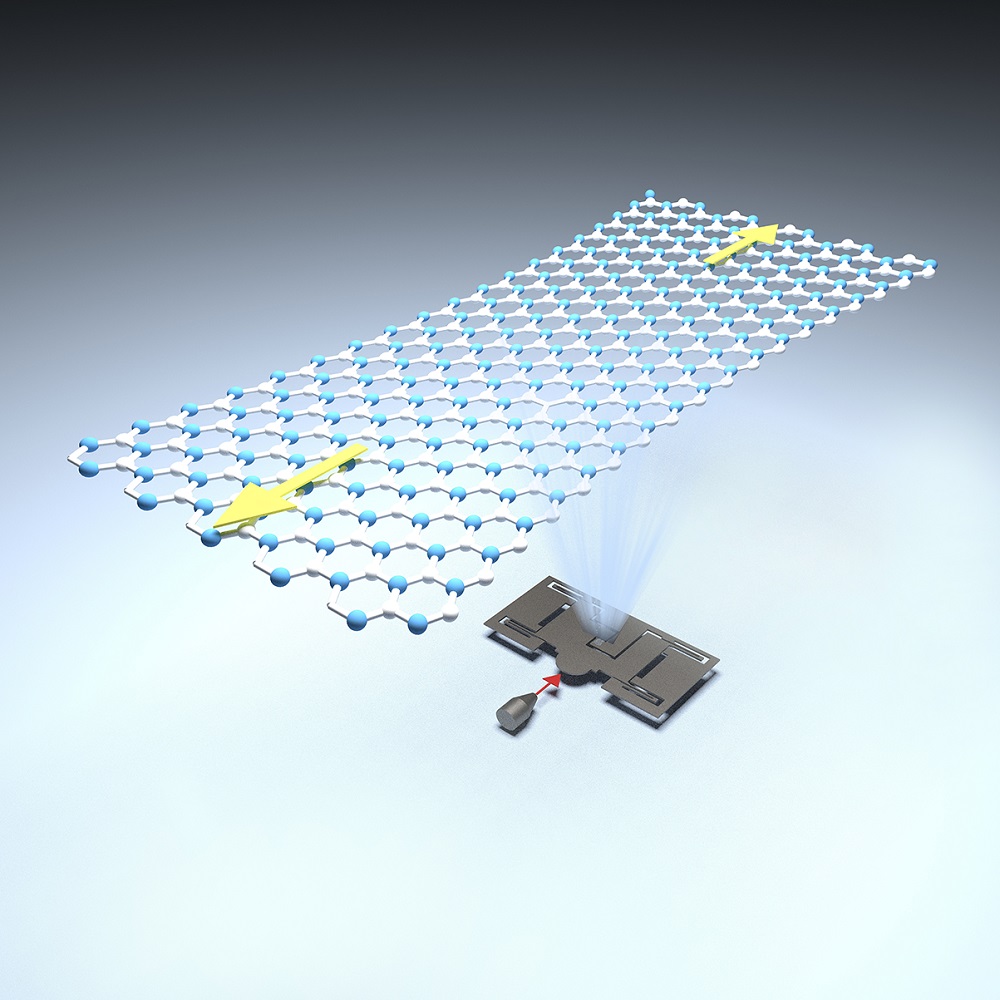

在自旋电子学中,电子的磁矩(自旋)被用来传输和操纵信息。一个超紧凑的二维自旋逻辑电路可以由二维材料构建,它可以远距离传输自旋信息,也可以提供电荷电流的强自旋极化。格罗宁根大学(荷兰)和哥伦比亚大学(美国)的物理学家的实验表明,磁性石墨烯可以成为这些二维自旋逻辑存储设备的最终选择,因为它可以有效地将电荷转换为自旋电流,并且可以长距离传输这种强自旋极化。

石墨烯正在解锁更多的技能。来自苏黎世联邦理工学院的工程师们近日成功调整了这种成绩优异的材料,从而让片状材料的某些部分成为电绝缘体,而其他部分为超导体,两个部分之间仅有纳米的距离。该团队通过用石墨烯制作电子元件来证明这一突破。

瑞典乌普萨拉大学研究人员与石墨烯材料供应商Graphmatech公司合作,将石墨烯技术应用于铜粉中,使铜在激光增材制造中的可印刷性获得突破,显着降低了铜粉反射率,从而获得更致密的3D打印零件。

2018年,物理学世界曾一度因一项发现而“燃起了熊熊烈火”,即当两片石墨烯以“魔法角度”彼此堆叠时,层状结构会变形为非常规的超导体,从而允许电流通过而不会产生电阻或能量浪费。

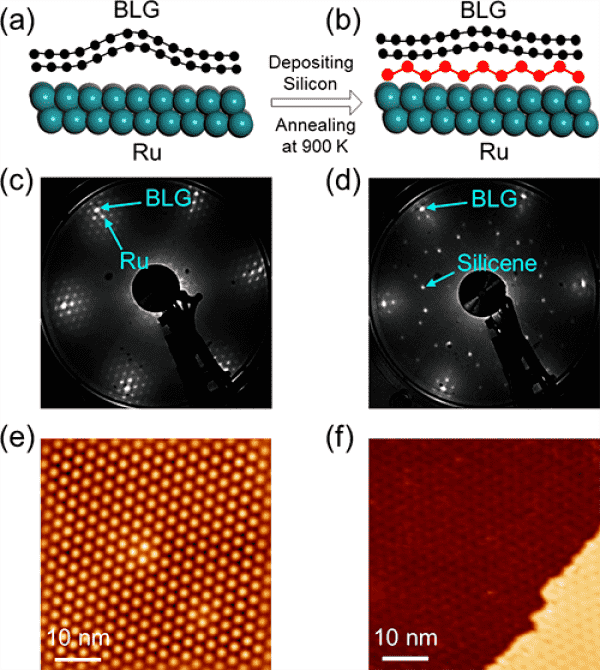

石墨烯因其独特的晶格结构而具有诸多优异性能,但其零能隙特征极大地限制了它在电子学器件上的应用。近年来,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心纳米物理与器件重点实验室研究员、中科院院士高鸿钧带领的研究团队在石墨烯及类石墨烯二维原子晶体材料的制备、物性调控及应用等方面开展研究,取得了一系列重要研究成果。

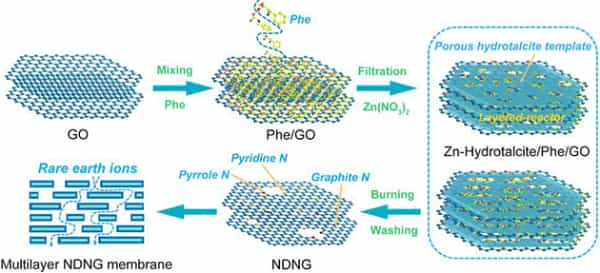

近日,中国科学院兰州化学物理研究所手性分离与微纳分析课题组开发出一种多重限域的一步可控合成掺杂方法,制备出对稀土离子具有高分离选择性的氮掺杂纳孔石墨烯膜(专利申请号:CN 202010861481.0)。该研究在吸附了苯丙氨酸的氧化石墨烯膜的二维层间空间限域生长层状锌类水滑石,从而构建类水滑石/苯丙氨酸/氧化石墨烯三明治型复合材料。

德国和西班牙的研究小组开发出一种基于石墨烯的新型材料,可以有效产生太赫兹脉冲。太赫兹脉冲在电磁频谱中位于红外线和微波之间,具有巨大的未来技术发展潜力,借助这项技术可以实现极快的移动通信连接和无线网络(如5G网络)。目前,从千兆赫兹脉冲(4G网络)发展到太赫兹脉冲的主要瓶颈是频率转换效率不足的问题,而这种新型材料可以作为倍频器,有望比其他材料更有效地产生太赫兹脉冲。

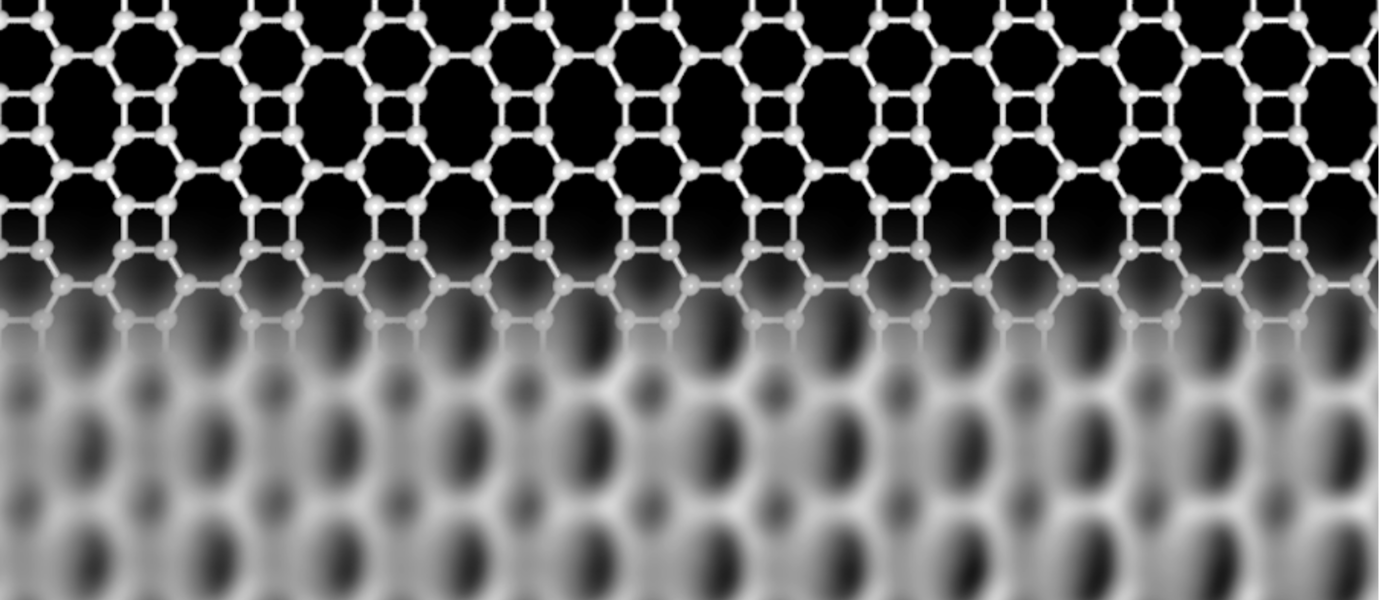

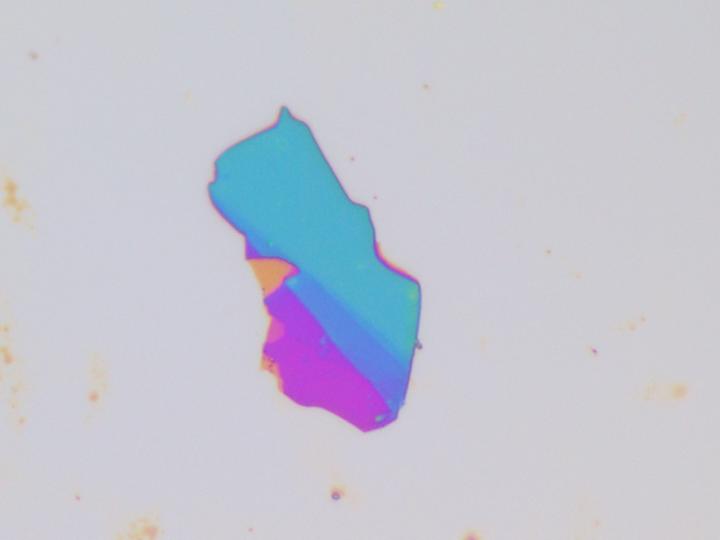

近日,清华大学课题组,实现了对六方氮化硼(h-BN)绝缘衬底上小扭转角双层石墨烯垂直电导率的直接实验测量,首次报道了小扭转角双层石墨烯中垂直电导的反常角度依赖性。该发现首次揭示了范德华材料中原子级重构对垂直电导率的贡献,为理解小扭转角范德华材料独特的物理行为提供了指导。

扭曲的二维材料实验发现电子的集体行为,据美国华盛顿大学官网近日报道,该校领导的研究团队报告称,精心构造的堆叠石墨烯表现出高度关联的电子特性,并且这种集体行为很可能与奇异的磁状态相关。

阿肯色大学物理学家的一个团队成功开发了一种电路,该电路能够捕获石墨烯的热运动并将其转换为电流。物理学教授,该研究首席研究员保罗·蒂巴多说:“可以将基于石墨烯的能量收集电路整合到芯片中,为小型设备或传感器提供干净,无限的低压电源。”

基于石墨烯钙钛矿太阳能发电场基础设施已在希腊岛屿的户外区域成功测试。石墨烯旗舰公司的科学家正在努力协助实现欧盟的可持续目标。对可持续石墨烯-钙钛矿(G-PE)光伏(PVs)的研究可能会导致更有效的可再生能源。

二维材料独特的物理、化学、电学和光学性质,令它们过去十多年成为国际间不同科学领域的研究热点。香港城巿大学科研人员继首次测试出“黑色黄金”石墨烯(graphene)的实际拉伸能力和工程强度后,今年之内再下一城,首次验证了另一种重要二维材料、别称“白色石墨烯”的六方氮化硼(hexagonal boron nitride, h-BN)在弹性方面的表现,并展示其出乎意料的强大抗缺陷能力。这项后续研究,有望推动未来h-BN应变工程、压电电子学和柔性电子学的发展和应用。

手性分离是分离科学面临的挑战,现有手性分离主要依赖色谱柱分离技术,而膜技术在手性分离中的应用难度大,发展也相对缓慢。有文献报道称,通过模拟计算表明具有一定结构的纳孔石墨烯有望用于高选择性对映体的分离。因此,发展一种简单快速实现手性纳孔石墨烯膜合成的新方法具有重要意义。

萨塞克斯大学开发出一种适用于石墨烯等纳米材料的检测技术,使用基于激光的非破坏性方法来查看粒子的整体情况,可快速构建被检测材料中粒子分布的详细图片,并提供有关石墨烯颗粒大小和厚度的详细信息。研究成果发表在《材料化学》杂志上。