穿戴式的皮肤电子器件一旦过热,会导致器件的性能下降或增加皮肤灼伤的风险。香港城市大学(香港城大)研究团队最近开发了一种基于新型光子材料的“超薄、柔软、辐射冷却”界面涂层,可大幅提升电子器件的散热效能,将器件温度降低超过摄氏56度。这项研发将为下一代的可穿戴式电子产品,带来有效热管理的崭新方案。

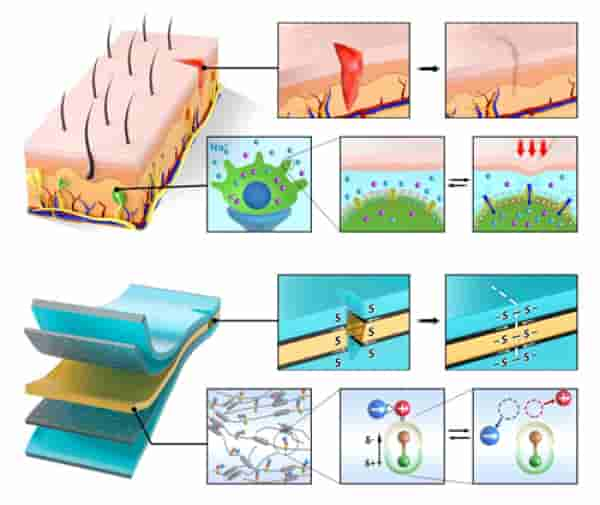

中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员朱锦团队基于多年的自愈合材料和电子皮肤的研发经验同时与韩国汉阳大学教授Do Hwan Kim团队、韩国忠南大学教授Kyung Jin Lee团队合作,开发出一种超灵敏且可自修复的离子皮肤。

未来的元宇宙会有触觉交互?扎克伯格宣布了一款新型电子皮肤。Meta 的人工智能研究人员与卡内基梅隆大学的科学家一起创造了一种厚度不到 3 毫米的可变形塑料“皮肤”ReSkin。

韩国浦项科技大学和美国斯坦福大学联合团队开发出一种可同时感受温度与机械刺激的多模态离子电子皮肤。目前的电子皮肤可以实现分别检测温度或机械刺激,但无法像真实皮肤一样同时识别这两者。研究团队利用含有电解质的离子导体材料制作出多功能传感器,可以准确识别外部施加压力的物体的温度,以及测量在受到挤压、揉捏和扭转等刺激时的方向或应变曲线。这种可以自由拉伸也可检测温度的电子皮肤有望应用于可穿戴式温度传感器或制作类人机器人皮肤。

科罗拉多大学博尔德分校的研究人员已经开发出一种可穿戴电子设备,它可以模仿并粘在人体皮肤上。这项新发明具有自愈性、伸缩性、可完全回收,可以完成从测量体温到追踪每日步数等多种任务。新型可穿戴电子设备是可以重新配置的。

电子皮肤在假肢、机器人技术和人工智能等新兴领域引起了广泛关注。作为电子皮肤的关键部分,开发具有慢适应I型(SA‑I)机械感受器特性的柔性压力传感器至关重要,这不仅需要传感器在小压力范围(小于10 kPa)探测微小静态压力变化,而且要确保在中等压力范围(10-100 kPa)对静态压力可精确稳定地进行控制,以完成日常的操纵性任务。目前,研发兼具宽压力范围、快速响应时间、线性和低滞回压力响应的灵敏且稳定的柔性压力传感器仍具有挑战。

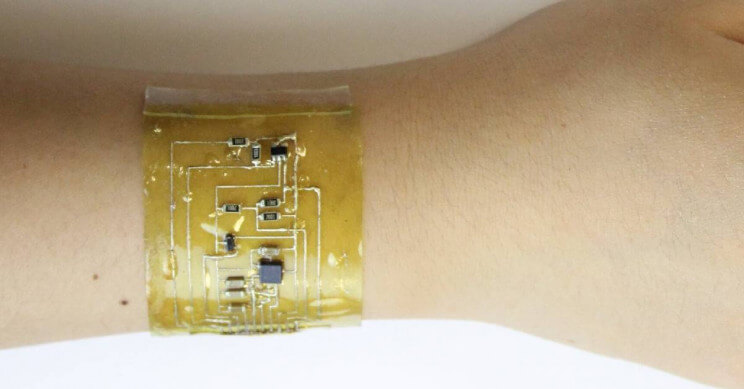

美国休斯顿大学机械工程系副教授Cunjiang Yu领导的研究团队开发出了一种被称为“绘制在皮肤上的电子学”的新电子器件形式,可以用墨水钢笔在皮肤上绘制多功能传感器和电路。研究成果发表在《自然通讯》上。