人工智能机器学习需要在数据中心支撑的云端完成,因为其计算需求巨大且耗能。然而,美国西北大学的研究人员开发出一种新型微晶体管,其能效比现有技术高出100倍,有望为移动和可穿戴设备带来新的智能水平。这种新型纳米电子设备可以在本地进行实时检测和数据处理,从而更迅速地干预健康紧急情况。

美国麻省理工学院一个跨学科团队开发出一种低温生长工艺,可直接在硅芯片上有效且高效地“生长”二维(2D)过渡金属二硫化物(TMD)材料层,以实现更密集的集成。这项技术可能会让芯片密度更高、功能更强大。相关论文发表在最新一期《自然·纳米技术》杂志上。

尽管木材是一种绝缘材料,但以前已经使用导电材料对其进行了改造,用于电池、超级电容器和其他电气系统。尽管其各种用途表明木材在能源和电子技术方面具有巨大潜力,但显然没有记录表明曾经用木材制造出电子晶体管。

漫威的人气角色蚁人如何从他小小的身体中产生如此强大的能量?秘密在于他衣服上的晶体管可放大微弱信号进行处理。但以传统方式放大电信号的晶体管会损失热能并限制信号传输速度,从而降低性能。韩国浦项科技大学与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学共同开发出一种纳米激子晶体管,其使用基于异质结构的半导体中的层内和层间激子,克服了现有晶体管的局限性。

具有二维晶体结构的过渡金属二硫化物(TMDC)材料,由于其在原子级薄沟道的高载流子迁移率,在纳米电子器件中显示出巨大的潜力,作为下一代晶体管沟道的半导体材料受到关注。然而,由于TMDC和金属之间的费米能级钉扎效应(Fermi-level pinning),源极/漏极与TMDC沟道之间的高接触电阻阻碍了晶体管性能的提升,进一步影响了TMDC在超大规模集成电路(VLSI)领域的应用。

美国密歇根大学研究团队研发出新型晶体管,有望重构电子元器件形态。该研究团队通过在高电子迁移率晶体管(HEMT)中添加铁电研发出新型铁电高电子迁移率晶体管(FeHEMT),具有增益高、开关速度快和低噪声的优点。

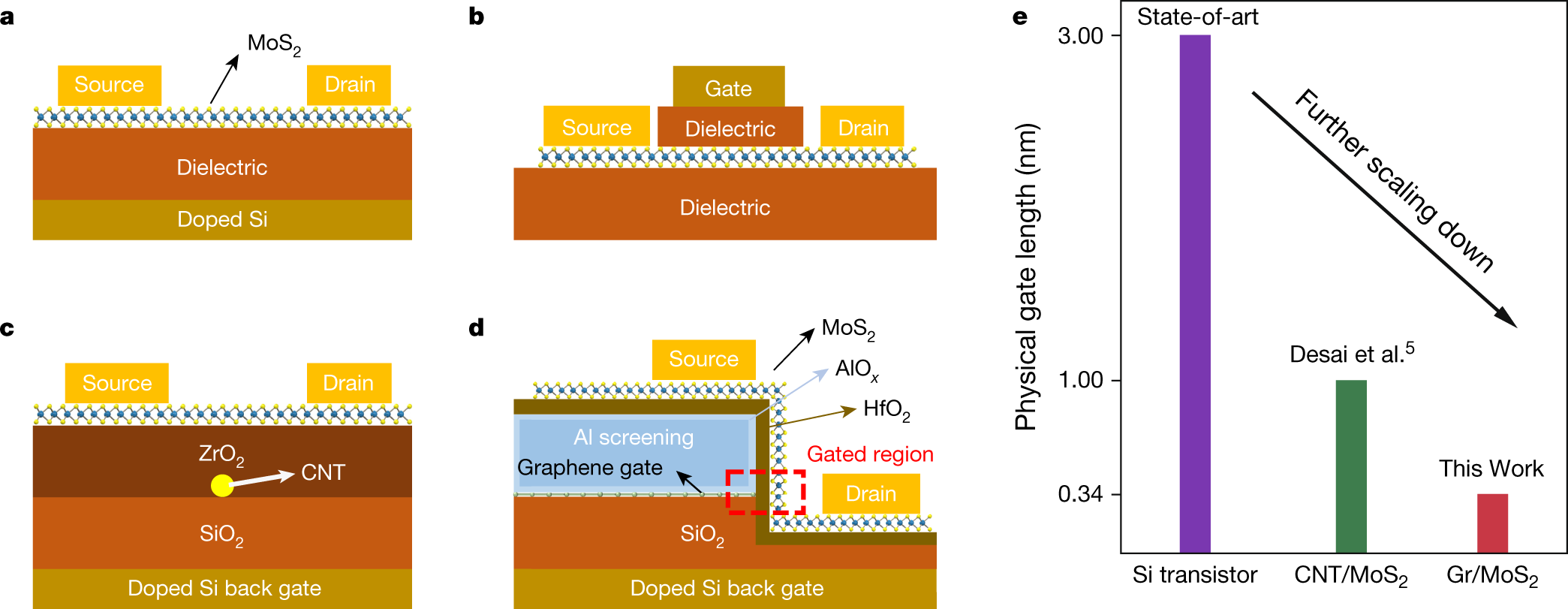

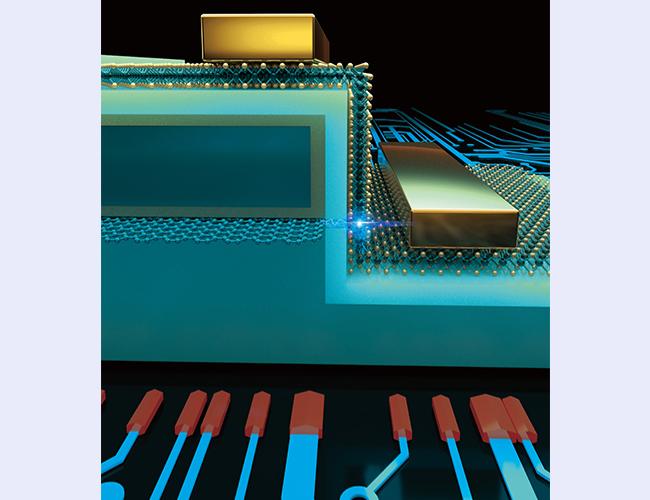

晶体管是芯片的核心元器件。更小的栅极尺寸使得芯片上集成更多的晶体管,从而提升性能。近日,清华大学集成电路学院教授任天令团队在小尺寸晶体管研究方面取得重要进展,首次实现了具有亚1纳米栅极长度的晶体管,该晶体管具有良好的电学性能。相关成果在线发表于《自然》。

近日,清华大学集成电路学院任天令教授团队在小尺寸晶体管研究方面取得重大突破,首次实现了具有亚1纳米栅极长度的晶体管,并具有良好的电学性能。

GaN Systems推出了两种采用标准 8×8 mm PDFN 封装的新型晶体管。GS-065-011-2-L允许用户在45W至150W的应用中降低每瓦特的供电成本,GS-065-030-2-L是市场上第一款GaN产品,使设计师能够在3000W功率水平的应用中获得低成本GaN的优势。

高性能有机晶体管是制造可折叠智能手机柔性电子电路的关键部件,然而,由于有机半导体跳跃传输,常规水平的有机薄膜晶体管非常慢,因此它们不能用于高频应用中。特别是对于低功耗逻辑电路(例如用于射频识别(RFID)的逻辑电路),必须开发能够实现高工作频率以及可调器件特性(即阈值电压)的晶体管。

随着现代高科技发展,自动驾驶为未来智能终端的趋势。然而,自动驾驶技术需要有高效能与低功率的晶片来处理即时运算以确保安全问题,为满足此要求,晶片中的晶体管扮演非常重要的角色。台湾大学前瞻性硅元件与制造实验室则致力于研究高效能且低功耗的晶体管。

英特尔在年度架构日揭示最新技术架构创新并展示新型晶体管技术,首席架构师详细介绍了英特尔在其技术创新的六大支柱上所取得的进展:流程和封装,架构,内存,互连,安全性和软件。展示了最新晶体管制造节点技术架构

随着摩尔定律接近极限,传统的晶体管器件已进入发展瓶颈。如何利用新原理、新结构和新材料来解决和优化传统半导体器件中的尺寸微缩和能耗等问题,是后摩尔时代半导体技术的发展重点。南京大学电子工程学院的王肖沐、施毅课题组同浙江大学的徐杨课题组以及北京计算科学研究中心合作,研制了一种在常温下实现能谷自旋流产生、传输、探测和调控等全信息处理功能的固态量子器件,成果近日发表在《自然·纳米技术》杂志上。

韩国科学技术院(KAIST)官网报道,该校研究人员开发出一种厚度可控的黑磷隧道场效应晶体管(TFET),相比传统互补金属氧化物半导体(CMOS)晶体管开关功耗降低到十分之一,待机功耗降低到千分之一,可作为超低功耗开关的候选者,为延续摩尔定律铺平了道路。

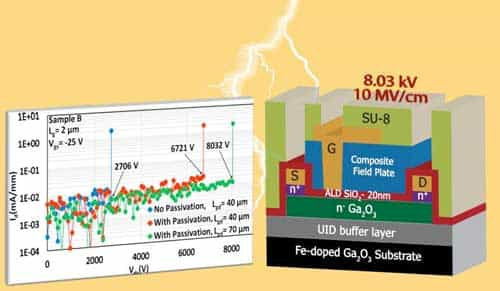

布法罗大学正在研发的一种基于氧化镓的晶体管可能会给人们带来帮助。在这项研究中,电气工程师描述了这种微型电子开关如何能够承受8000伏以上的电压,考虑到它的厚度只有一张纸,这是一项令人印象深刻的壮举。这一进步超越了硅和其他成熟技术,并可能有助于提高电动汽车等续航能力。

现在,美国国家标准技术研究所(NIST)和马里兰大学的研究人员已经逐步开发出一种可以生产原子尺度装置的方法。至此,NIST领导的团队成为了世界上第二个建造单原子晶体管的团队,也成为了第一个对器件的制造在几何尺寸上进行原子级控制的单电子晶体管团队。