《自然·神经科学》23日发表的一项研究指出,脑信号可以用来预测一个人的疼痛程度。研究结果是对慢性疼痛的首次人体内直接检测,或有助于开发针对慢性疼痛患者的疗法,如卒中后疼痛或幻肢痛。

研究人员发现,对身体的电刺激与声音相结合能激活大脑的躯体感觉皮层或“触觉”皮层,增加了使用该技术治疗慢性疼痛和其他感觉障碍的可能性。这种非侵入性技术在动物身上进行了测试,该团队正计划在不久的将来对人类进行临床试验。

由哈佛大学医学院的研究人员领导的早期临床前工作发现,炭疽菌产生的一种毒素中的某些元素可以抑制疼痛信号的大脑神经元的活动。该研究提出这可能是未来疼痛治疗的一个新模型。

据外媒报道,发表在《Pain》上的一项引人注目的新研究发现,将沉浸式虚拟现实(VR)系统集成到慢性疼痛治疗中可以显著提高患者缓解疼痛的效果。研究表明,“数字药物”疗法可能对遭受慢性疼痛的患者有效。

据外媒报道,蜘蛛毒液通常是人们避而远之的东西,但在某些情况下可能有例外。澳大利亚研究人员现在已经从狼蛛毒液中发现了两种多肽,发现具有缓解疼痛的作用,在肠易激综合征(IBS)小鼠模型中效果特别好。

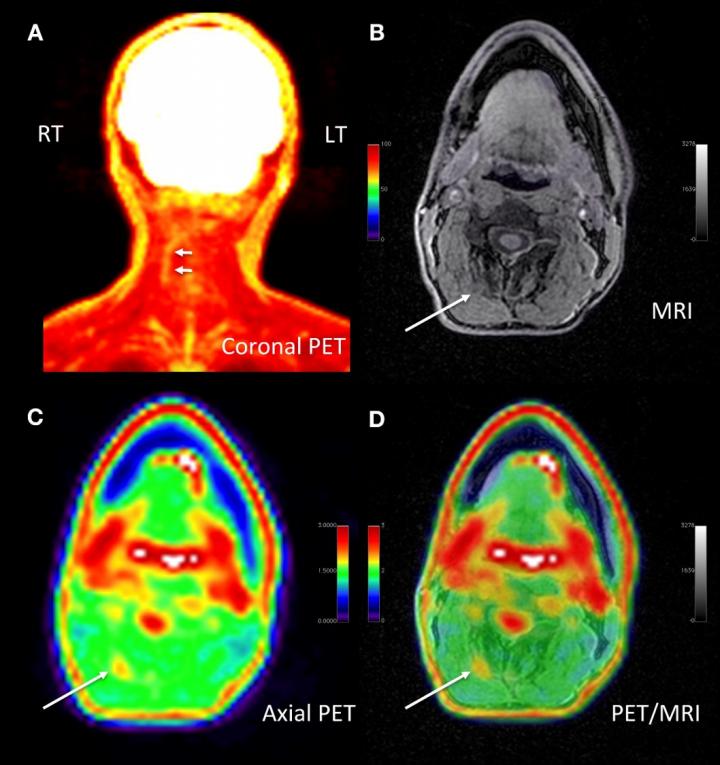

利用18F-FDG正电子发射断层扫描(PET)和磁共振成像(MRI)的新分子成像方法可以精确识别慢性疼痛患者中疼痛产生的位置,从而为患者制定新治疗策略。这项研究在核医学和分子影像学会2020年年会上发表。

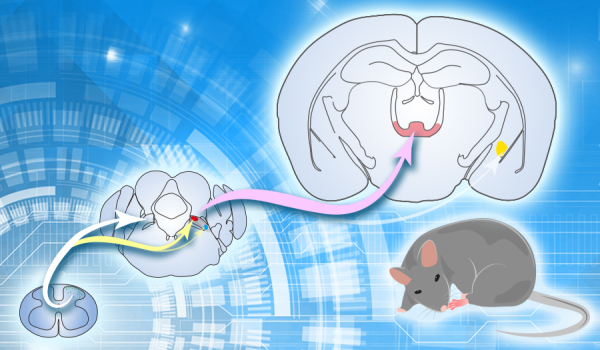

7月9日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室研究员孙衍刚研究组完成的研究论文,以《臂旁核将脊髓上行的痛觉信息直接传递到丘脑板内核而非杏仁核》为题,在线发表在《神经元》上。该研究阐明了痛觉相关信息长程传递和诱发保护性行为的细胞及神经环路机制。

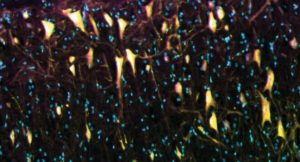

哥本哈根大学的研究人员开发出了一种治疗慢性疼痛的新方法,该方法已经在小鼠中进行了测试。通过研究人员自己设计和开发的化合物,他们可以实现完全的疼痛缓解。