加拿大两所高校的科研团队,麦克马斯特大学与滑铁卢大学,携手创造了一种创新的无痛可穿戴传感器——Aptalyzer,它能连续几周监测血糖、乳酸等重要健康指标,并将数据即时传送到智能手机等设备上。

新加坡和中国科学家合作开发的一种新型纤维制造技术,这种纤维可以用来制作内置电子元件的可穿戴设备。简单来说,他们发明了一种特殊的布料,这种布料里可以编织进像电线和半导体这样的电子部件。这样做出来的衣服或者配饰,就像是戴在身上的小型电脑,可以检测和处理信息。

高尿酸是一种常见的生理异常,它对人体健康带来一定危害。包括痛风、高尿酸血症、高血压和心理状况的影响。为了监测尿酸水平,目前存在多种监控手段。传统的方法是通过血液检测,通过提取血液样本并测量其中的尿酸水平。然而,这种方法需要采集血液样本,对患者来说是一种侵入性的操作,且无法提供实时的监测结果。

美国科学家研制出了首款可用于检查和监测肌肉萎缩的可穿戴传感器,以供执行长期任务的航天员或病人居家使用,监测其健康状况。相关研究刊发于最新一期《IEEE生物医学工程汇刊》。

使用智能手机和手表追踪身体健康状况现在已经不是什么新鲜事了,近日,萨塞克斯大学的研究人员已经从“可食用”材料中开发出突破性的健身和医疗保健监测技术。

廉价技术能否在分娩过程中提供帮助?开放获取期刊《全球女性健康前沿》 (Frontiers in Global Women’s Health ) 的一项新研究揭示了一种低成本的传感手套可以做到这一点。研究人员创建了该设备,以帮助医护人员识别胎儿位置和分娩过程中施加在胎头上的力,以及可能导致难产和不良分娩结果的因素。该技术可以在阴道检查期间提供实时数据,有可能改善资源匮乏地区的分娩结果。这项最新研究背后的研究人员报告说,98%的死产发生在这些国家,反映了这一问题的代价。

现在,麻省理工学院的工程师们已经设计出了一种新型的可穿戴传感器,可以在不需要内置芯片或电池的情况下进行无线通信。他们的设计发表在《Science》杂志上,为无芯片无线传感器开辟了道路。

目前大多数用于可穿戴健康监测设备的柔性电子器件是将生理信号转化为电信号,需要大量外部仪器设备收集分析,操作过程繁琐。可穿戴变色传感器可实时将生理信号直接转变为肉眼可见的光学信号,监测方式简便易行。然而,目前所报道的可穿戴变色传感器往往制备繁琐,并且成本较高,这极大地限制了它们的实际应用。因此,迫切需要开发一种新的方法来制备高性能的可穿戴变色应变传感器件。

日本科学家用超薄网格改进可穿戴医疗传感器,研究人员展示了如何使用超薄纤维网来构建称为热敏电阻的传感器的重要组成部分。热敏电阻是一种电阻,其电阻随温度而显着变化。

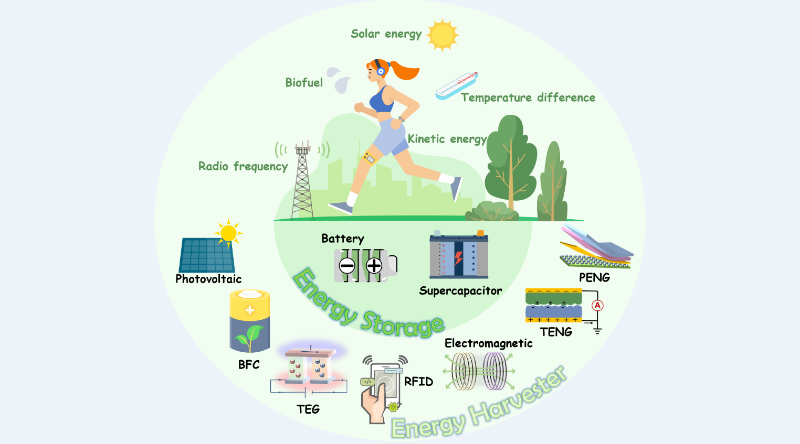

近年来,融合信息技术和生物医学工程等多学科知识的可穿戴健康检测技术逐渐成为学界的一大研究热点。从呼吸、体温到运动步数、睡眠质量,再到血压、血氧,科研人员试图不断拓展该技术的应用场景,以协助疾病的远程诊断,从而助力重大疾病的早期预防和管理。

美国麻省理工学院的研究人员开发出一种新型可穿戴传感器,其核心是超薄、高质量、具有压电特性的氮化镓薄膜,无需搭载芯片或电池即可感应并无线传输与脉搏、汗液和紫外线照射相关的信号。

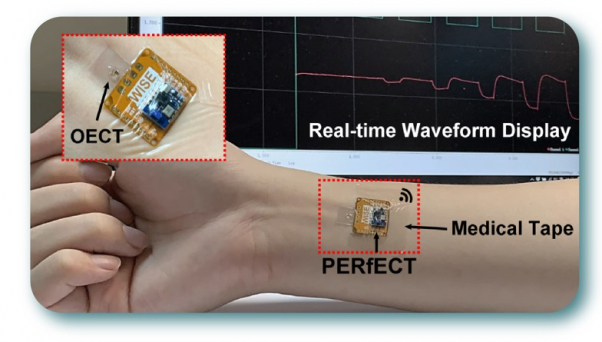

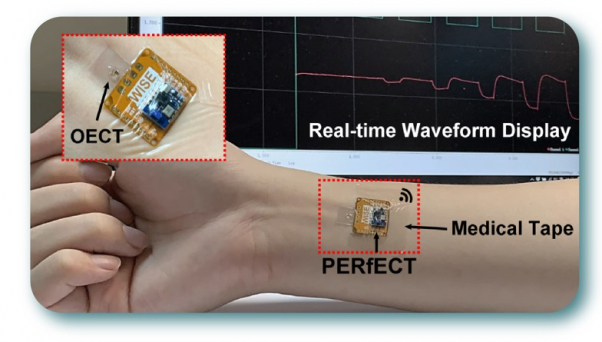

香港大学(港大)工程学院的研究团队开发了一个可穿戴微型生物电子传感系统,可以读取人体微弱的电化学信号。系统只有一枚硬币大小,可应用于个性化健康监测,例如测量糖尿病、心血管疾病以及心理健康状况等。

一些研究表明,电子烟中的成瘾物质尼古丁会增加心血管和呼吸系统疾病的风险。但为了全面了解其潜在的健康影响,需要一种实时的尼古丁监测设备。这种设备也可以帮助吸烟者–以及接触二手烟的非吸烟者–测量他们的暴露量。现在,研究人员在《ACS传感器》杂志上报告说,他们已经开发出一种无需电池的可穿戴设备,可以完成这一任务。

香港理工大学(理大)研发高透气及超弹性导电材料,适用于供长时间可穿戴电子设备。这一创新导电材料以涂抹或印刷方法,把液态金属物料加于以静电纺丝程序制成的弹性纤维网上,不但透气度高、弹性强、能导电且导电稳定性高,可广泛应用于健康监测设备、软件机械人和贴在皮肤上的电子装置。

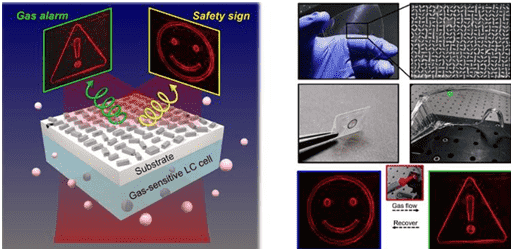

工厂中的有毒气体泄漏,锅炉的一氧化碳或其他有毒气体泄露等事故继续危及生命并造成伤害。在公共卫生,环境监测和军事领域,开发一款能够快速检测有毒气体或生化物质的传感器仍然是一个重要问题。最近,POSTECH的研究团队开发了一种廉价的超紧凑型可穿戴全息图传感器,该传感器可立即将检测到的挥发性气体及时通知用户。

时至今日,通过穿戴电子设备监测心率、脉搏等,已经成为健康管理的重要一环。而在最近,浙江大学生物系统工程与食品科学学院IBE团队刘湘江、应义斌,信息与电子工程学院汪小知和农业与生物技术学院胡仲远,则为植物联合发明一款穿戴式“电子皮肤”。

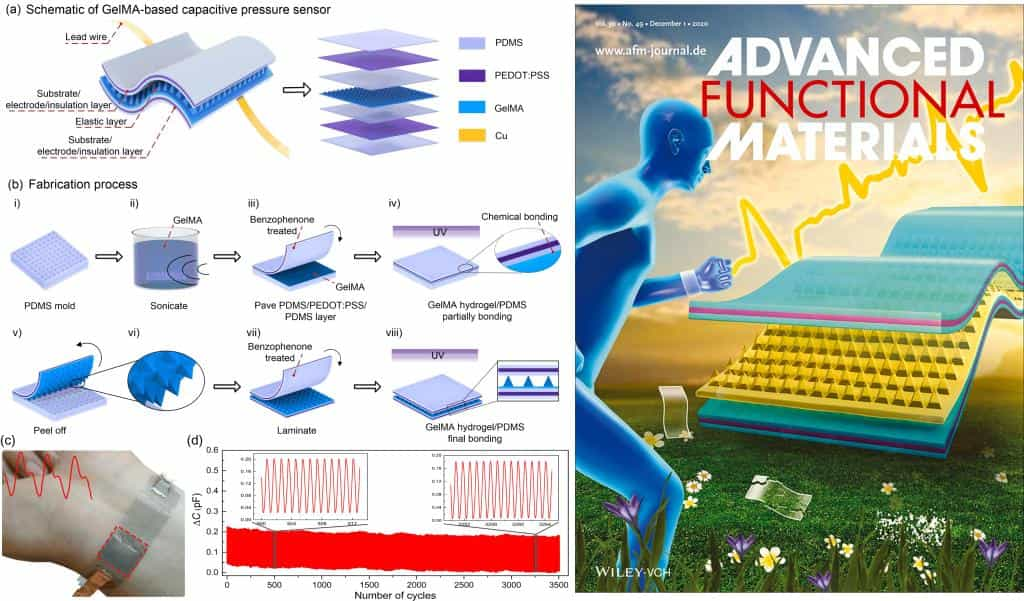

柔性可穿戴电子器件能直接贴在皮肤表面,实现人体生理信息的原位、实时及连续监测,在个性化医疗领域具有极其可观的应用前景。然而,现有的柔性可穿戴传感器多基于石墨烯、Ecoflex、织物等材料,因存在器件-皮肤界面机械强度失配、穿戴不适、生物相容性不足等问题,难以实现广泛应用。