据外媒报道,凯夫拉(Kevlar)和特瓦伦(Twaron)是著名的坚韧材料,但在强度、耐热性和重量之间需要做出一点权衡。现在,哈佛大学的研究人员已经创造了一种新的纳米纤维版本的材料,它具有同样的强度,但更加隔热。

据外媒报道,凯夫拉(Kevlar)和特瓦伦(Twaron)是著名的坚韧材料,但在强度、耐热性和重量之间需要做出一点权衡。现在,哈佛大学的研究人员已经创造了一种新的纳米纤维版本的材料,它具有同样的强度,但更加隔热。

近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源实验室E01组研究人员,针对上述问题为柔性电池设计了一体化的双极型结构,并将其应用于可充铝电池中为高能量密度柔性电池的开发提供了新思路。

日前,康斯坦利姆公司(Constellium SE)宣布,该公司推出阿海德高性能铝粉(Aheadd),该铝粉具有前所未有的热稳定性,在特定情况下,可替代钛材,用以降低产品生产成本,减轻产品重量。使用该种铝粉进行生产制造,其制成品的生产效率和产品性能都超越了现行的行业标准。

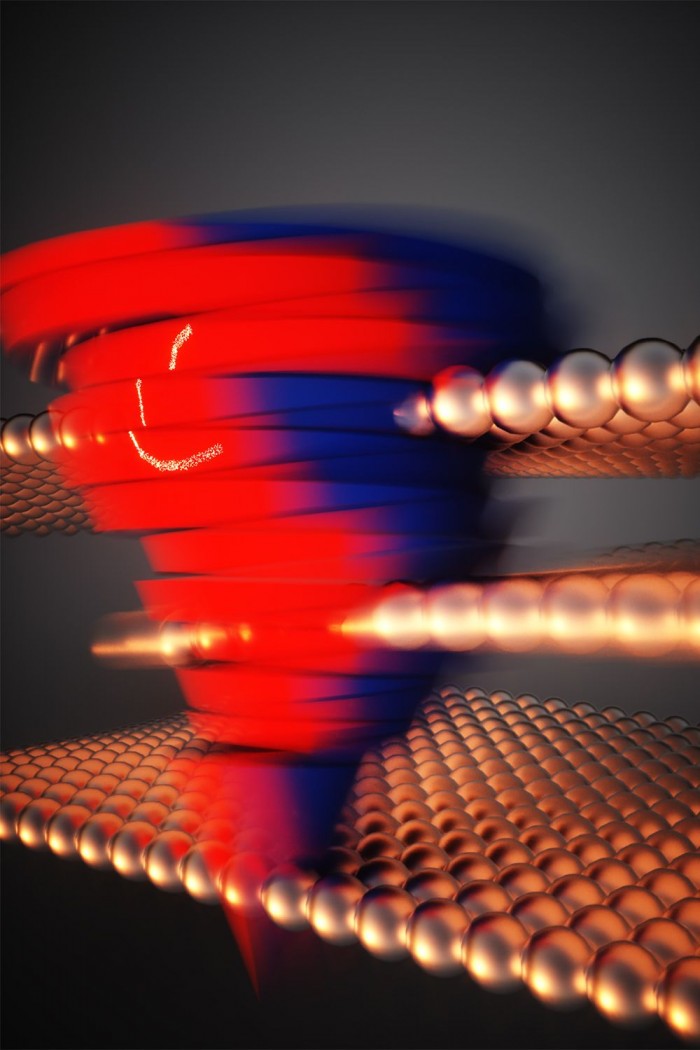

近日,科学家发现了一种比传统硅芯片更密集、更小、更快、更节能的数据存储系统。新系统由斯坦福大学、加州大学伯克利分校和德克萨斯农工大学的研究人员共同实验推进,由一种名为二碲化钨的金属组成,排列成一叠超薄层,每层只有三个原子厚。

随着人们对塑料污染破坏性影响的认识不断提高,寻找更环保的替代品的工作正在进行。日本NEC公司今天推出了一种材料,希望能成为解决方案的一部分,该公司推出了一种由植物成分制成的生物塑料,在环境中大约4年就会分解。

爱荷华州立大学和伊利诺伊州西北大学的科学团队联合开发石墨烯传感器,重要一环就是将石墨烯电极气溶胶喷印到柔性聚合物基底上。可监控食品新鲜度及安全性。

近日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所功能薄膜材料研究中心研究员唐永炳及其研究团队联合重庆理工大学教授周志明,采用高浓度电解液策略显著提升了双离子电池的能量密度及循环稳定性。

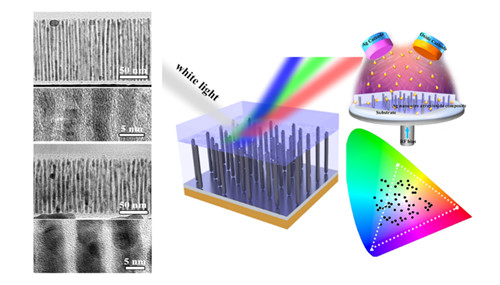

中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员曹鸿涛科研团队利用金属和陶瓷共溅射生长技术,制备了金属纳米线阵列/陶瓷复合超材料薄膜,纳米线阵列的特征几何尺寸可按需定制,工艺可控、可重复,构建了新型等离激元结构色材料及制备技术

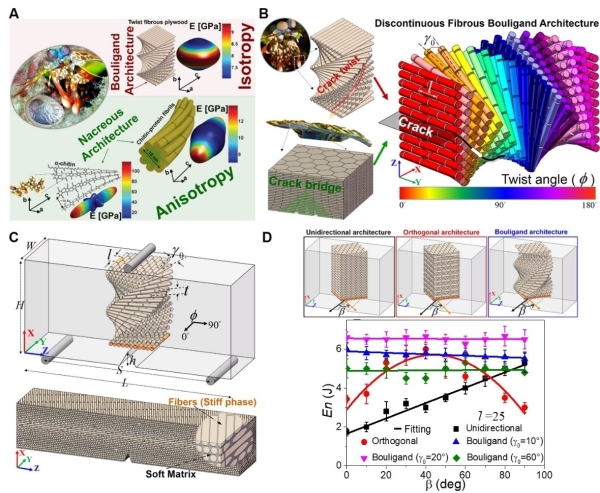

生物界“矛”与“盾”式的捕食者与被捕食者之间的生存战争启发人们,调控材料微结构是结构材料获取超常力学性能的重要途径。受自然界“螳螂虾锤击贝壳”的捕食现象启发,中国科学技术大学设计了一种高断裂韧性和对裂纹取向不敏感的非连续纤维扭转复合结构,并提出断裂力学模型揭示了裂纹取向不敏感、裂纹扭转和纤维桥联协同的增韧机制,给出了具有最优断裂韧性的此类复合材料结构的参数化设计策略。

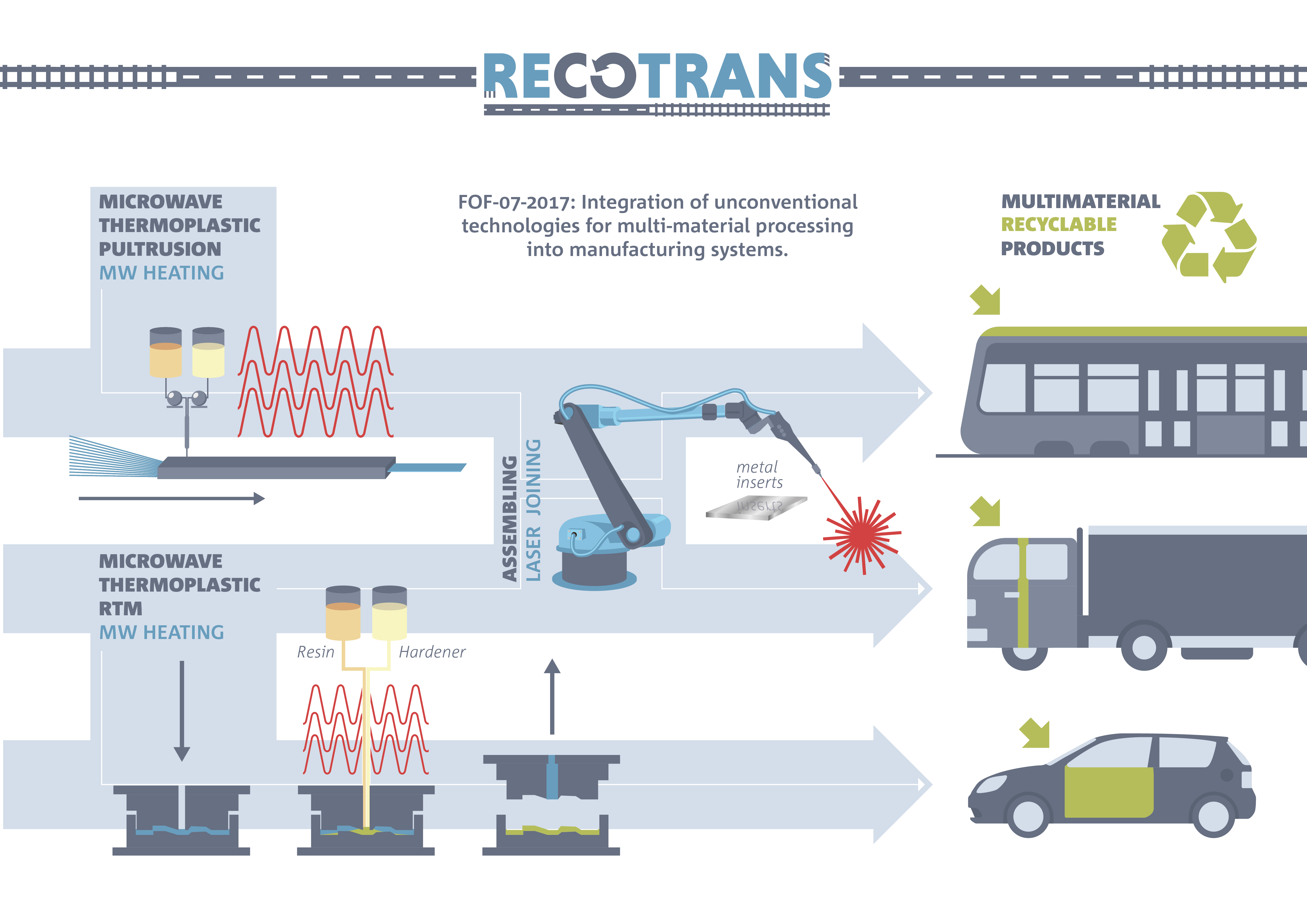

欧洲大型先进复合材料的持续制造方法RECOTRANS项目,目标是开发一种高效且可持续的加工方法,从而能够制造一系列用于汽车、火车和卡车的先进复合材料 。这种新型复合材料混合了热塑性聚合物复合材料和金属材料,并由此获得轻质、高质量的部件,然而到目前为止,由于生产过程费时费力并且成本高昂,这种材料仅适用于生产短系列零件。

现在海洋每平方英里有46,000件塑料,并且每天的总量在增加约800万件塑料。估计88%的海洋表面已经被塑料废物污染,因此尽快找到有效的替代材料至关重要。尽管已经可以使用水中生物降解的塑料,但日本大阪大学的一组研究人员指出,这些新型可生物降解塑料价格昂贵,质量较差,产量不足。

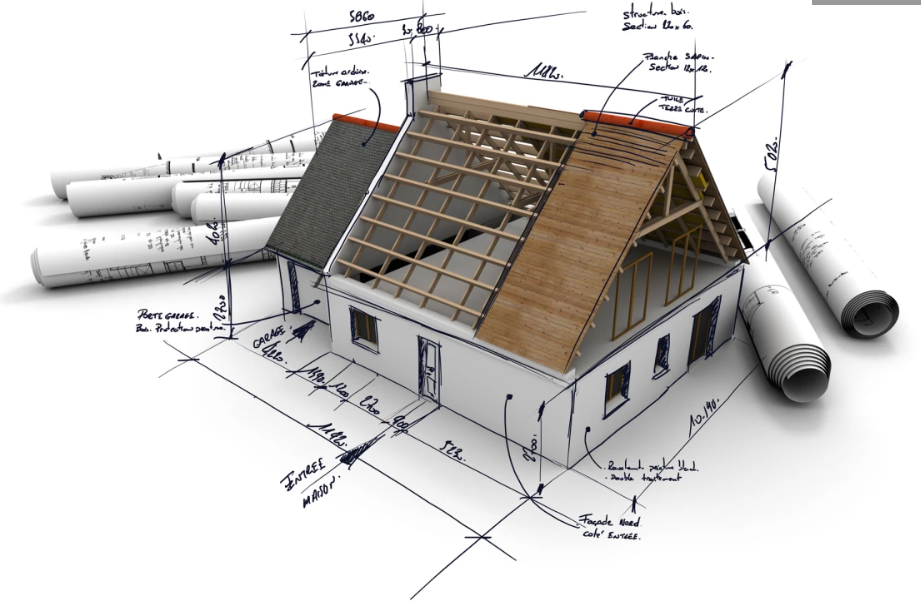

澳大利亚科学家创造了一种新型橡胶聚合物,可以制成更具可持续性的建筑材料。这种多用途的新材料可以像普通橡胶一样单独使用,也可以与填充材料混合以创建全新复合材料。然后,当产品的使用寿命结束时,可以几乎无限循环使用该材料。

日前,英国预浸料供应商Composites Evolution公司开发了一款名为Evoprep EPC200的可变温固化预浸料,进一步扩展了产品系列。得益于新研制的增韧环氧树脂体系,该产品能够在65-120°C温度范围内,经真空袋、真空炉、非热压罐或模压工艺实现固化。

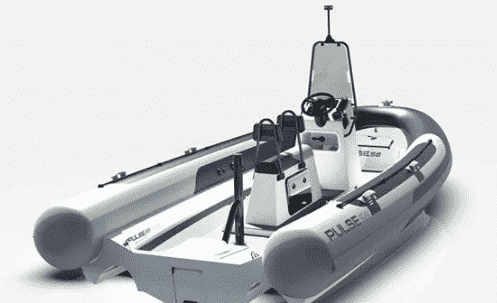

RS Sailing的姊妹公司RS Electric Boats专注于可持续性和零排放。近日,RS Electric Boats的新型Electric Pulse58刚性充气摩托艇采用了可持续的复合材料部件设计和制造。

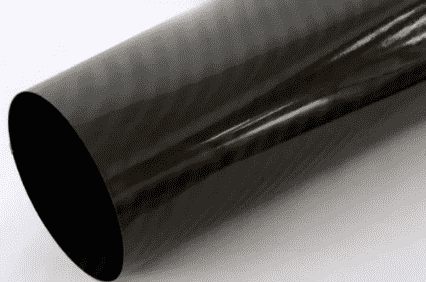

帝人集团在欧洲的碳纤维业务帝人碳欧洲公司将其德国生产的短切碳纤维Tenax®-EHT C604 6mm的生产能力提高了40%。因此,该公司响应近年来欧洲电子制造商不断增长的需求以及当前对医疗设备化合物需求的增长。

为推动循环经济的发展,巴斯克大学的研究人员研究可再生材料替代目前来自石油应用或用来替代锂或钴等稀缺元素。该研究的重点是纤维素纳米晶体。

氮化铟是一种很有前途的电子材料,但制造难度很大。瑞典林雪平大学的科学家开发出一种新分子,可用于制造高质量的氮化铟,从而使其用于高频电子器件等领域。

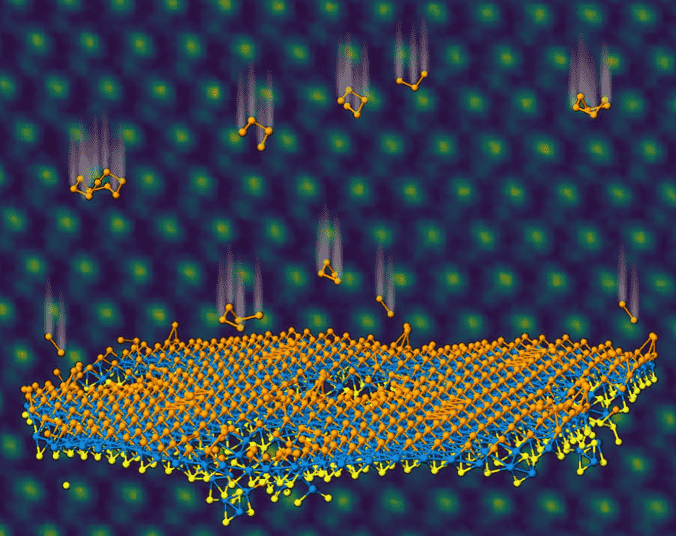

美能源部橡树岭国家实验室领导的一个团队使用一种简单工艺将原子精确地注入到超薄晶体顶层,从而产生了具有不同化学成分的双面结构。由此产生的材料被称为双面神Janus纳米材料,可能被证明对开发能源和信息技术有用。

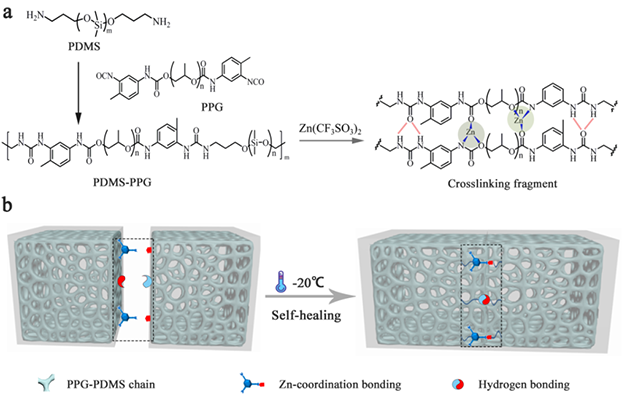

柔性传感器是可穿戴电子设备的核心部件之一。随着5G时代的到来,柔性传感器越来越受到关注。但是,柔性传感器材料在实际应用过程中面临环境温度的制约。例如,当前所报道的弹性体基底材料因具有较低的动态特性使得所组装传感器的低温自愈合性能较差,亟需提升柔性应变传感器材料在低温应用环境中的快速自愈合能力。兰州化物所在柔性应变(摩擦)传感领域取得系列进展

有机分子通过分子间氢键相互连接,同时在π-π堆积等其他分子间相互力的协同作用下组装而成的晶态材料称为氢键有机框架材料(Hydrogen-bonded Organic Frameworks,简称HOFs)。这种材料具有结晶度高、比表面积大、合成条件温和、溶剂可加工性强等独特的优点,目前已经在多个领域表现出应用潜力。

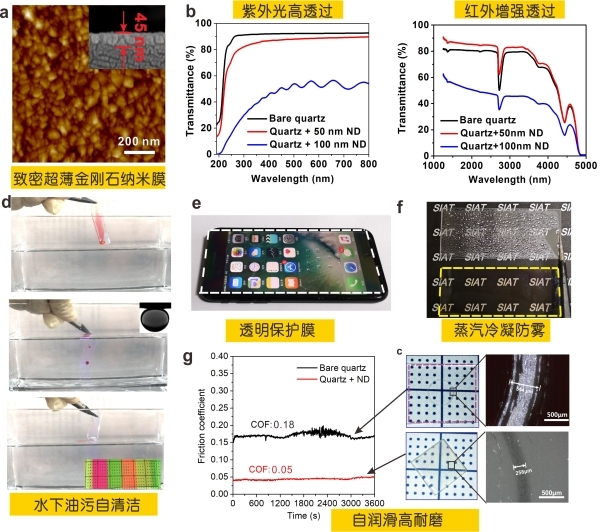

近日,中国科学院深圳先进技术研究院功能薄膜材料研究中心研究员唐永炳团队联合香港城市大学教授张文军,研发出从紫外到红外波段具有高透光率的超薄金刚石纳米膜,并具有防雾、水下自清洁和抗磨损特性,为光学透镜、海洋精密仪器、高清监控、红外传感器等领域提供了表面防护新策略