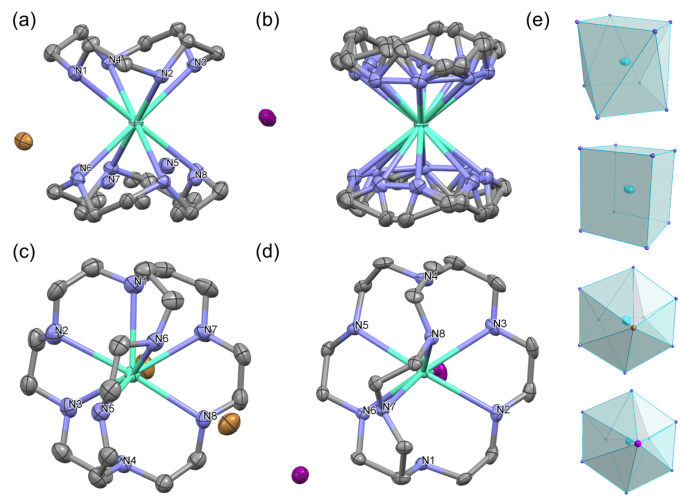

近日,国际化学领域权威期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)刊登了西安交通大学材料学院张明明教授课题组的论文“基于苝酰亚胺的高效发光金属笼及其主客体化学用于信息加密”该研究成果首次得到并成功解析了多组分Pt(II)金属笼的晶体结构,并对其主客体化学进行了研究,探索了其在信息加密中的应用,为发光金属笼的构建以及功能化应用开辟了新的道路。

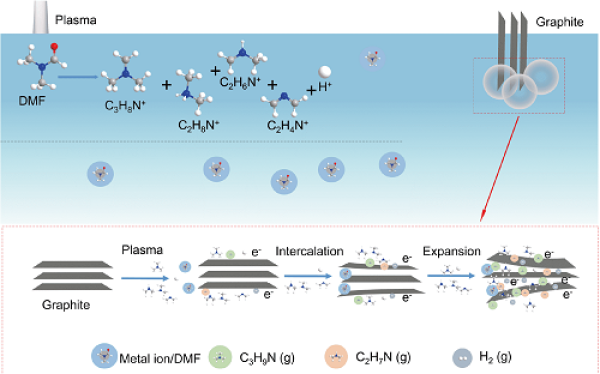

单元素二维材料,由于具有重要的物理性质以及在纳米电子器件中有较大的应用潜力而受到关注。硼烯(borophene)是指由硼元素构成的二维平面结构,理论上认为有着不输于石墨烯的优良物理特性如金属性、高机械柔性、高导热性等,且有可能具有狄拉克电子、超导等量子特性。由于硼原子相对于碳原子缺少一个价电子,使得硼原子之间的化学键较复杂,所形成的平面结构是以三角形密堆积晶格为基础的孔洞型结构,而根据孔洞不同的排列方式,导致多样化的硼烯原子结构。

海水淡化系统在改善淡水的获取方面发挥着重要作用,但有些类型的自然资源太咸,目前的解决方案无法处理。这类高盐水的含盐量可能是海水的10倍之多,现在科学家们已经开发出了一种太阳能海水淡化系统,依靠一种特殊涂层来对抗这种超咸水。

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室在1064nm准连续激光退火氧化铟锡(ITO)薄膜研究中取得新进展,发现准连续激光退火诱导ITO薄膜表面形貌的变化和温升的依赖关系。相关成果发表在《光学材料快报》(Optical Materials Express)上。

近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员秦晓英课题组在Cu3SbSe4热电性能研究中取得新进展。通过协同调控功率因子和导热性,提高铜锑合金热电性能,相关研究成果发表在Materials Today Energy上。

腐蚀、防腐及催化等化学化工过程均涉及金属团簇的研究,团簇已成为化学和材料研究的前沿和热点。深入理解原子到分子、团簇、纳米结构,再到宏观物质的结构和功能演变,将推动化学走向“微观化”、“精准化”和“交叉融合”。

俄罗斯托木斯克理工大学与中国长春理工大学的科研人员联合开发了一种可使辐射可视化的光学材料。研究结果发表在《Journal of Luminescence》上。

近年来,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料课题组研究员陈涛、张佳玮一直致力于智能变形水凝胶研究。近期,该团队成功结合水凝胶的形状记忆与驱动功能

俄罗斯托木斯克大学新闻处消息,该校西伯利亚物理技术学院高强度晶体实验室的科学家们找到了一种加强合金强度的方法,使其能够承受接近-200°C的极端低温。

美国Veelo Technologies公司推出了一种新型的导电金属化无纺布“VeeloVEIL”,该材料面向航空航天和国防复合材料防护市场,薄层电阻最小可以达到3 mOHM / sq(毫欧姆/平方米),每平方米55克,电均匀性> 95%,产品可以达到36英寸(91.44cm)宽。

随着电动汽车的发展,对于长续航动力锂电池的需求日益增加。富锂锰基锂电池正极材料因其高比容量、高工作电压、热稳定性好、低成本等优点备受关注,是具有潜力的动力型正极材料,然而,其本身在循环中首效低、循环性能和倍率性能差、电压衰降严重、无相匹配的高压电解液等缺点,阻碍其进一步商业化和产业化的发展。

设计新型半导体纳米材料以捕获太阳能并实现高效光化学转化是解决当前全球能源与环境危机的一种理想途径之一。铜基多元硫化物(Cu-Zn-In-S(CZIS)和Cu-Zn-Ga-S(CZGS))具有良好的可见光吸收性能,因而被作为一种重要的光催化剂材料。然而,其低的电导率和高的光生载流子复合速率阻碍了铜基四元硫化物在光催化领域的应用。目前,如何制备高效的铜基四元硫化物光催化剂仍然面临挑战。

近日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部热化学研究组(DNL1903)研究员史全团队,与催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)研究员吴忠帅团队合作,通过简单易行的合成策略,开发出一种柔性相变储能材料膜,并将其与柔性石墨烯膜相结合应用于可穿戴热管理器件。

在Telsa的带动下,电动汽车市场在全球范围内不断发展。与使用内燃机的传统汽车不同,电动汽车完全由锂离子电池驱动,因此电池性能决定了汽车的整体性能。然而,充电时间慢、动力弱仍是需要克服的障碍。鉴于此,POSTECH研究团队近日开发出一种充电速度更快、续航时间更长的电动汽车电池材料。