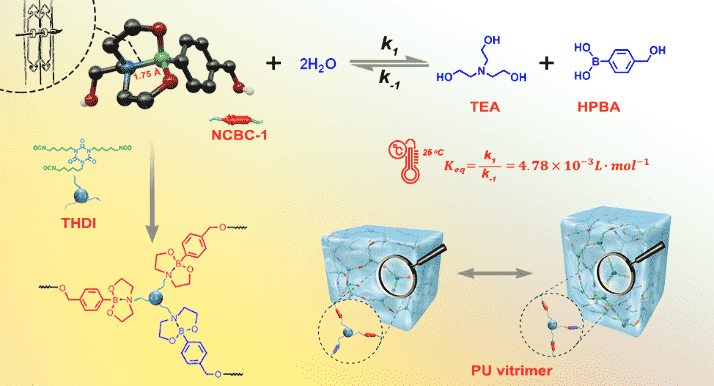

动态共价键是一类能在外界条件(如热、pH值、光和催化剂等)触发下发生可逆“断裂”与“重组”的共价键。基于动态共价键的“断裂”与“重组”,交联高分子可以通过分子水平上的拓扑结构演变实现高分子材料的再加工和修复。硼酸酯基作为一类典型的动态共价键,被广泛用于开发可修复和可再生的高分子材料。但是,硼酸酯基对水或醇过于敏感的问题一直困扰着研究人员。

动态共价键是一类能在外界条件(如热、pH值、光和催化剂等)触发下发生可逆“断裂”与“重组”的共价键。基于动态共价键的“断裂”与“重组”,交联高分子可以通过分子水平上的拓扑结构演变实现高分子材料的再加工和修复。硼酸酯基作为一类典型的动态共价键,被广泛用于开发可修复和可再生的高分子材料。但是,硼酸酯基对水或醇过于敏感的问题一直困扰着研究人员。

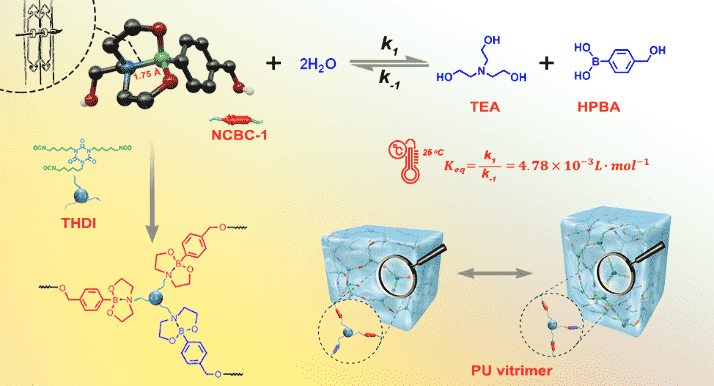

橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员开发了一种新型无钴阴极,有潜力替代当今为电动汽车和消费电子产品供电的锂离子电池中常见的钴基阴极。

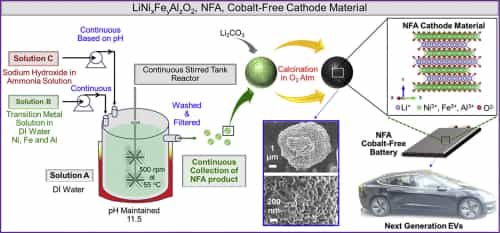

由太平洋西北国家实验室(PNNL)的材料科学家领导的多机构研究小组设计了一种高度活性和耐用的钴催化剂,该催化剂不依赖昂贵的铂族金属(PGM)来刺激必要的化学反应。

兰开斯特团队开始研究一种名为DMOF1的复合材料是否可以用来储存能量——这是之前没有研究过的。该复合材料之前由日本京都大学的另一个团队制备。该工作发表在材料化学。

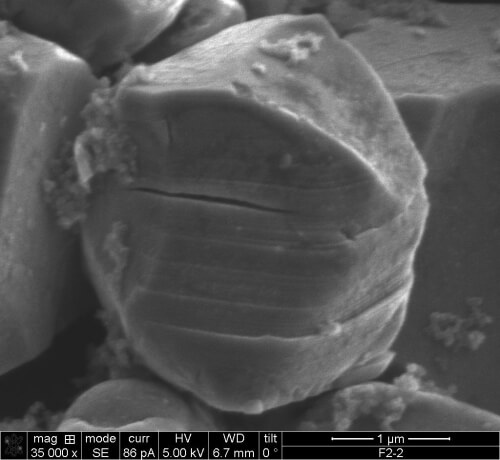

美国能源部太平洋西北国家实验室(PNNL)的科学家报告了有关如何使单晶,富镍阴极更稳定,更高效。这项研究探索了单晶富镍阴极材料裂纹形成的机理,并提出了抑制阴极材料开裂的有效策略,为提高锂电池寿命提供了新的思路。研究小组工作发表在《科学》杂志上。

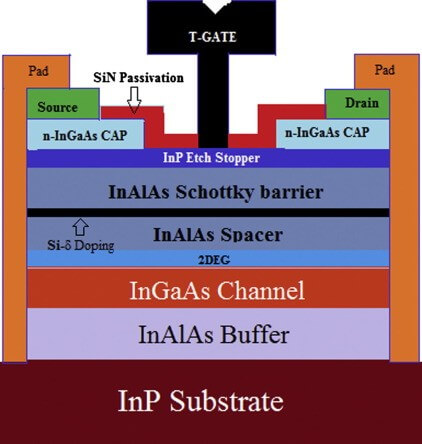

科学家们已经找到了用于制造更小、更节能的非硅基晶体管的新方法,它就是此前被用于高速通信系统的砷化铟镓(InGaAs)材料。此前该材料给人留下的印象,就是其性能会在较小的尺度下出现滑坡。不过新研究已经找到了问题关键,即所谓的氧化物陷阱,该现象会导致电子在流过晶体管时遭遇限制。

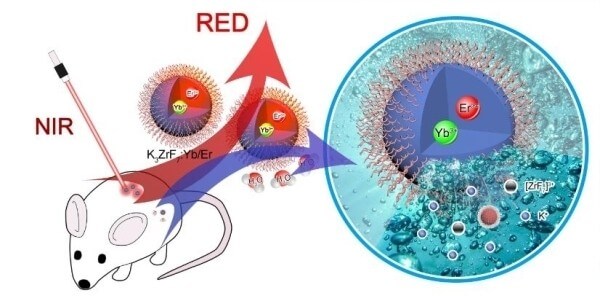

稀土无机纳米发光材料作为新一代发光纳米生物医学探针,因其发光性能优异、化学性质稳定及自发荧光干扰小等优点,已在各种危重疾病如肿瘤的精准诊断和治疗等领域展现出应用前景。然而,目前已报道的稀土无机纳米生物医学探针都可生物降解,易在生物体内聚集,无法以代谢的方式排出体外,这限制了其在生物医学领域的临床应用和成果转化。

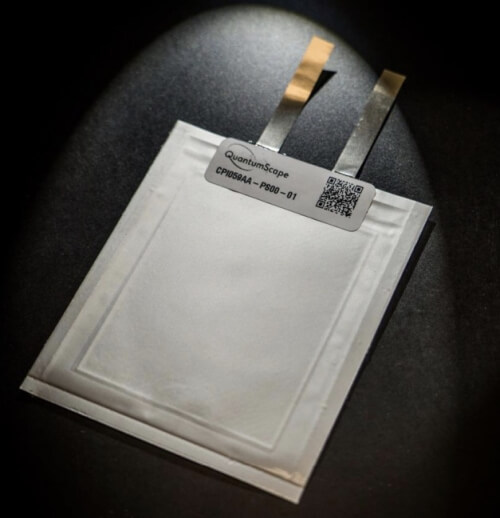

大众汽车集团支持的下一代电动汽车(EV)用固态锂金属电池开发商QuantumScape公司发布的性能数据显示,其技术解决了阻碍高能量密度固态电池广泛采用的基本问题,包括充电时间(电流密度)、循环寿命、安全性和工作温度。

俄罗斯研究者们制定了获取细胞外基质——结缔组织骨架的方法,它能够确保机体内细胞的运行。这种生物材料是从在试管中培养出来的多细胞结构中分离出来的。未来这种基质将可以移植到病人身上,从而使缺少的组织、甚至所器官从基质细胞中生长出来。

生物塑料材料具有许多环境效益,但这些所谓的生物塑料往往在一些关键领域表现不佳。阿克伦大学的科学家们可能已经找到了解决这样一个缺点的办法,他们设计了一种新形式的PLA塑料,可以用来容纳沸腾的液体。

根据发表在《先进功能材料》杂志上的一项最新研究, 研究人员开发了一种新型的由可弯曲部件制成的隐身“皮肤”,它通过主动冷却和加热来模仿周围环境的可见颜色或热特性。

近年来,尽管3D有机-无机杂化钙钛矿取得了飞速发展,但是依然存在长期稳定性困扰,极大地阻碍了其商业化道路。Ruddlesden-Popper(RP)相是二维层状钙钛矿中最常见的一种结构,具有很多重要的应用。

我们都曾面临过这样的窘境。我们需要把东西粘得很结实,但超级胶水可能很讨厌,因为它们也会粘在你的手上、头发上。如果我们能有一种超级胶水,在黏住东西的时候很强大,但在需要去除它们的时候又能变成气体,那会怎么样呢?

水系锌离子电池是未来高安全的储能和车用动力电池。微酸性水系以MnO2为正极的锌二次电池(Zn-MnO2)有着良好的安全性、较高的元素丰度和不错的环境相容性,使其成为大规模储能领域下一代电池的候选之一,但由于其电池内部反应的复杂性,其储能机制在当今科学界一直存在争论。

近日,清华大学课题组,实现了对六方氮化硼(h-BN)绝缘衬底上小扭转角双层石墨烯垂直电导率的直接实验测量,首次报道了小扭转角双层石墨烯中垂直电导的反常角度依赖性。该发现首次揭示了范德华材料中原子级重构对垂直电导率的贡献,为理解小扭转角范德华材料独特的物理行为提供了指导。

休斯敦大学和北美丰田研究所(TRINA)的研究人员在《自然能源》杂志上报告说,他们已经开发出一种新的阴极和电解质,以证明一种镁电池能够在室温下工作,并提供可与锂离子电池相媲美的功率密度。

柏林艺术大学的两个学生EsmeéWillemsen和Anna Koppmann设计了一种智能温度调节窗帘,可用于办公室或家庭。这种由相变材料制成的智能窗帘能让房间“冬暖夏凉”。

可注射的生物可降解自愈合水凝胶由于其易操作、副作用低、高的药物包埋率以及可控的药物释放能力等优点,在肿瘤局部治疗中受到了很大关注。但是,目前报道的大多数自愈合水凝胶缺乏自我降解的实时损示踪监测能力以及肿瘤微环境响应的降解治疗特性,同时其生物活性需要进一步提高。近日,西安交通大学雷波课题组开发了一类新型柠檬酸基生物活性水凝胶材料,该材料具有稳定光致发光、可注射、自修复、温敏性、pH响应性等多功能特性,有效实现对肿瘤局部的微环境响应性治疗和自修复材料降解的无损示踪能力

近年来,具有圆偏振发光(CPL)特性的光学材料由于其在各个领域的潜力,而获得广泛关注,具有较高发光不对称因子(glum)是实现其有效应用的关键。目前,一些光学材料得到的glum值普遍较低,且圆偏振发光区域大都位于可见光区,相对较低的能量限制了其应用的可能性。因此,开发出兼具高glum值和高能量的圆偏振紫外发光(Circularly polarized ultraviolet luminescence,CPUVL)材料,并进一步扩展其应用,具有重要意义。