在5月15日发表在《物理评论快报》上的一项新研究中,弗吉尼亚理工大学的研究团队揭示了一种新的微观现象,这种现象有望极大地提高软设备的性能。这些柔性设备包括敏捷的柔性机器人和用于药物输送的微型胶囊。

在5月15日发表在《物理评论快报》上的一项新研究中,弗吉尼亚理工大学的研究团队揭示了一种新的微观现象,这种现象有望极大地提高软设备的性能。这些柔性设备包括敏捷的柔性机器人和用于药物输送的微型胶囊。

英国布里斯托大学的科学家们最近在量子技术领域取得了一项重要突破:他们成功地将世界上最小的量子光探测器集成到硅芯片上。这项研究成果发表在《科学进步》杂志上,为未来量子技术的大规模应用铺平了道路。

量子互联网,即通过量子力学原理传输信息的网络,被视为未来通信的圣杯,因为它提供了几乎无法破解的通信安全性。然而,实现量子互联网的一个重大挑战是如何将存储在量子系统中的信息转换为可以远距离传输的光信号。罗切斯特大学的研究人员最近在《自然通讯》上发表了一项研究,他们利用表面声波克服了这一障碍。

想象一下,未来的科技产品不仅能够折叠、卷曲,甚至还能像橡皮筋一样随意伸缩,这样的创新将如何改变我们的生活?这并非科幻电影中的场景,而是在科研人员的不懈努力下,正逐步成为现实。最近,来自韩国工业技术研究院和浦项科技大学的一个联合研究团队,就朝这个方向迈出了重要一步,他们成功研发出了一种既小巧又具备出色弹性的储能装置,这一成果为可伸缩信息技术设备的未来铺平了道路。

5月8日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员欧欣团队在钽酸锂异质集成晶圆及高性能光子芯片制备领域取得突破性进展。相关研究成果以《可批量制造的钽酸锂集成光子芯片》

长久以来,科学家们在非晶半导体领域遇到了一个大难题——如何创造出高效的p型半导体。简单来说,电子设备中的半导体就像道路,电子在这条路上奔跑形成电流,而p型半导体就像是专为电子的“对手”——空穴设计的跑道。尽管n型半导体,尤其是用在高端显示屏上的IGZO材料已经大放异彩,但p型的兄弟却因为种种内在缺陷,迟迟未能在技术赛道上取得突破,这直接影响了电子器件的性能提升和创新。

ENNOVI 正在推出柔性模切电路 (FDC) 技术,作为一种更先进、更可持续的方式来生产电动汽车 (EV) 电池接触系统中低压信号的柔性电路。

据德国《商报》3月25日报道,德国汽车零部件供应商博世,在新型碳化硅(SiC)节能芯片方面取得领先,成功转型半导体制造商,将向比亚迪、长城汽车供货。SiC芯片比硅芯片能耗更少,可使电动汽车行程更长,充电更快。博世表示称沟槽蚀刻工艺至关重要,它可以在组件上实现高精度垂直结构。博世目前已通过 MEMS(微机电系统,现在每两部手机中就安装了一个MEMS传感器)生产掌握了沟槽蚀刻工艺这项技术,相关技术处于从直径150毫米到200毫米的常见晶圆转换的最前沿。

美国斯坦福大学的研究人员首次实现了具有1000多个晶体管和大于1 MHz 级开关频率的大规模可拉伸集成电路,大幅增强了类皮肤电子产品的性能。相关研究成果以“High-speed and large-scale intrinsically stretchable integrated circuits”为题发表在《Nature》期刊上。

尽管当前世界上的绝大多数计算活动是基于数字化进行的,但我们日常环境中捕获的数据大多是通过模拟方式获取的,如通过摄像机捕获的图像、温度感应器测得的温度以及声音。为了使这些模拟信号能够被电子设备处理,它们需要被转换成数字形式。特别在一些需要快速决策和处理的应用场景,比如自动驾驶汽车,这种转换不仅需要低能耗,还要求高精度。

美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员近日研发出一种具有革命性的计时微芯片。这种新芯片能够将光信号无缝转换为微波信号,从而大幅提升全球定位系统(GPS)、电话和互联网连接以及雷达的精度。实际上,这项技术可以改善所有依赖高精度计时和通信的技术,因为它成功降低了“时序抖动”。

香港城市大学的研究人员开发出一种新型微波光子芯片,具有超快的处理速度和超低的能耗,在人工智能和无线通信等领域有着广阔的应用前景。相关研究成果2月29日发表于《自然》。

香港科技大学的研究人员开发了一种新的集成技术,用于将III-V族化合物半导体器件与硅高效集成,为低成本、大容量、高速和高吞吐量的光子集成提供了基础,有助改革数据通信的发展。

在当今社会,随着人们生活水平的提高,对生活质量的追求也越来越高。室内空气质量作为影响人们生活品质的重要因素,越来越受到人们的关注。然而,室内空气污染问题却日益严重,尤其是挥发性有机化合物(VOC)的污染。VOC是室内空气污染的主要来源,长期接触低浓度的VOC会导致严重的健康问题。因此,开发一种能够实时、准确地检测室内空气中VOC的传感器具有重要的现实意义。

在当今科技发展的快节奏中,人们对于能够满足高性能和高效率的半导体技术的需求日益增长。金刚石半导体作为一种新兴材料,具有极高的导热率和硬度,为未来电子产业带来了巨大潜力。

近期,北京大学电子学院王兴军教授、彭超教授、舒浩文研究员联合团队在超高速纯硅调制器方面取得创纪录突破,实现了全球首个电光带宽达110GHz的纯硅调制器,是2004年Intel在Nature报道第一个1GHz硅调制器后,国际上第一次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。该纯硅调制器同时具有超高带宽、超小尺寸、超大通带及CMOS工艺兼容等优势,满足了未来超高速应用场景对超高速率、高集成度、多波长通信、高热稳定性及晶圆级生产的需求,对于下一代数据中心的发展具有重要意义。

德国明斯特大学、英国埃克塞特大学和牛津大学的联合团队,已经研发出一种名为”基于事件的架构”的新技术,这种技术使用光子处理器,通过光来传输和处理数据。所谓的”光子处理器”就是利用光而非电来处理信息。其工作方式与大脑类似,神经网络中的连接可以不停地自我适应,从而形成学习的基础。这项研究已在《科学进展》杂志上发表。

近日,上海交大电子信息与电气工程学院微纳电子学系教授毛志刚、教授何卫锋团队在集成电路设计领域的国际顶级期刊《IEEE固态电路杂志》(IEEE Journal of Solid-State Circuits,简称JSSC)上连续发表两篇学术成果。

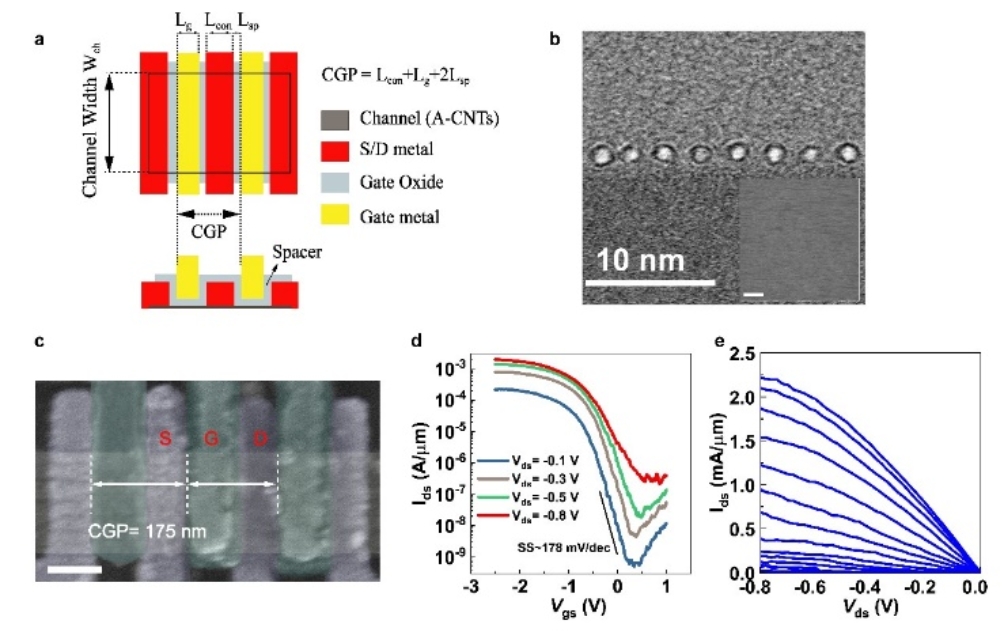

集成电路发展的主要方式是通过缩减晶体管尺寸来提高性能和集成度,同时降低功耗和制造成本。随着5 nm及以下节点CMOS技术逐渐应用于商用超大规模集成电路中,硅基晶体管的继续微缩面临着来自功耗、成本甚至是物理极限的限制。为了继续推进集成电路的发展,学术界和工业界对未来电子学的核心材料、器件结构以及系统架构进行了广泛探索和深入研究。

美国休斯敦大学(University of Houston)研究人员开发出一种新传感器,经证明可在高达900摄氏度的温度下工作。虽然氮化铝(AlN)和氮化镓(GaN)都具有适用于极端环境传感器的独特而优异的特性,但研究人员发现AlN提供了更宽的带隙和更高的温度范围。