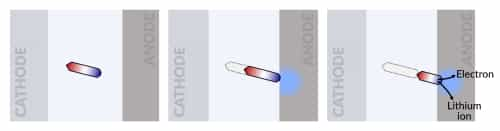

从手机、电车到储能电站,锂电池在人们生活中无处不在,但由于在使用过程中不断损失锂离子最长寿命都只有6-8年,复旦大学高分子科学系彭慧胜/高悦团队打破锂电池传统设计原则,通过AI和有机电化学的结合成功设计了一种锂载体分子,让废旧电池“打一针”就可无损修复,将锂电池寿命提升1-2个数量级,为电池产业变革提供关键技术支撑。

由于锂电池具有能量密度高、使用寿命长等优点,当前已被广泛应用于电动汽车、手机等各个领域,在现代社会中起着至关重要的作用。为了保证电池系统的安全可持续运行,需要对锂电池寿命进行准确预测,以便有效管理其健康状态。传统的基于物理和半经验模型的预测方法易受误差影响,精度十分有限。近年来,尽管数据驱动的寿命预测方法在技术上取得了显著进步,但由于缺乏足够多的标记数据,其模型的准确性依然受到严重制约。

近日,中国科学技术大学化学与材料科学学院、合肥微尺度物质科学国家研究中心任晓迪教授团队联合火灾科学国家重点实验室王青松教授团队,研究发现利用分子间氢键的相互作用可以显著改善醚基电解液在电极界面的稳定性,并有效抑制锂金属电池热失控过程。

在21世纪,电动汽车和可持续能源的发展已成为全球关注的焦点。随着越来越多的人选择电动汽车,如何提高电池的充电效率和安全性成为了科技界的一个重大挑战。尽管传统锂电池在市场上占据主导地位,但它们的充电时间长且在高负载下的性能不稳定。因此,科学家们一直在寻找能够提高充电速度和稳定性的新材料和技术。近日,科学家们取得了重要突破。他们研制出一款新型锂电池,该电池具有快速充电和稳定性能的特点。

锂离子电池凭借其优异性能已被广泛应用于电动车辆、移动机器人、可穿戴设备、储能场站等场景。在电池使用过程中,不可避免出现的非线性、强时变的容量衰减严重影响着电池性能。为确保电池工作的安全性和可靠性,快速准确的容量估计至关重要。然而,由于电池化学、充电模式、工作温度以及用户习惯的变化,实现真实世界条件下快速、准确、稳健的在线容量估计充满挑战。

美国锂桥联盟(Li-Bridge)周三发布报告称,随着越来越多的人选择电动汽车和储能系统,到2030年,全球锂电池需求预计将激增5倍以上。报告补充道,到2030年,美国对锂电池的需求预计将增长6倍以上,市场规模达到每年550亿美元,但预计美国供应仍将依赖进口。

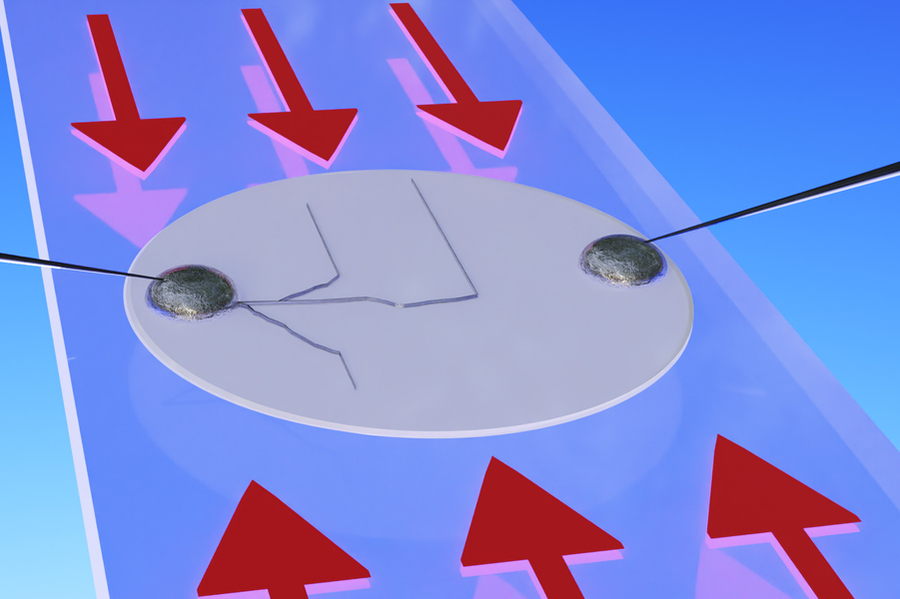

麻省理工学院研究人员的一项发现最终可以打开设计新型可充电锂电池的大门,这种电池比当前版本更轻、更紧凑、更安全,世界各地的实验室多年来一直在研究这种电池。

《锂电池制程10大技术趋势》报告显示,在全球“减碳”大势之下,新能源汽车和储能发展加快,促使锂电池需求快速增长。预计到2025年,全球锂电池市场需求量将达到1515GWh,预计2030年全球需求将达到4735GWh,5年复合增长率达到25.6%。

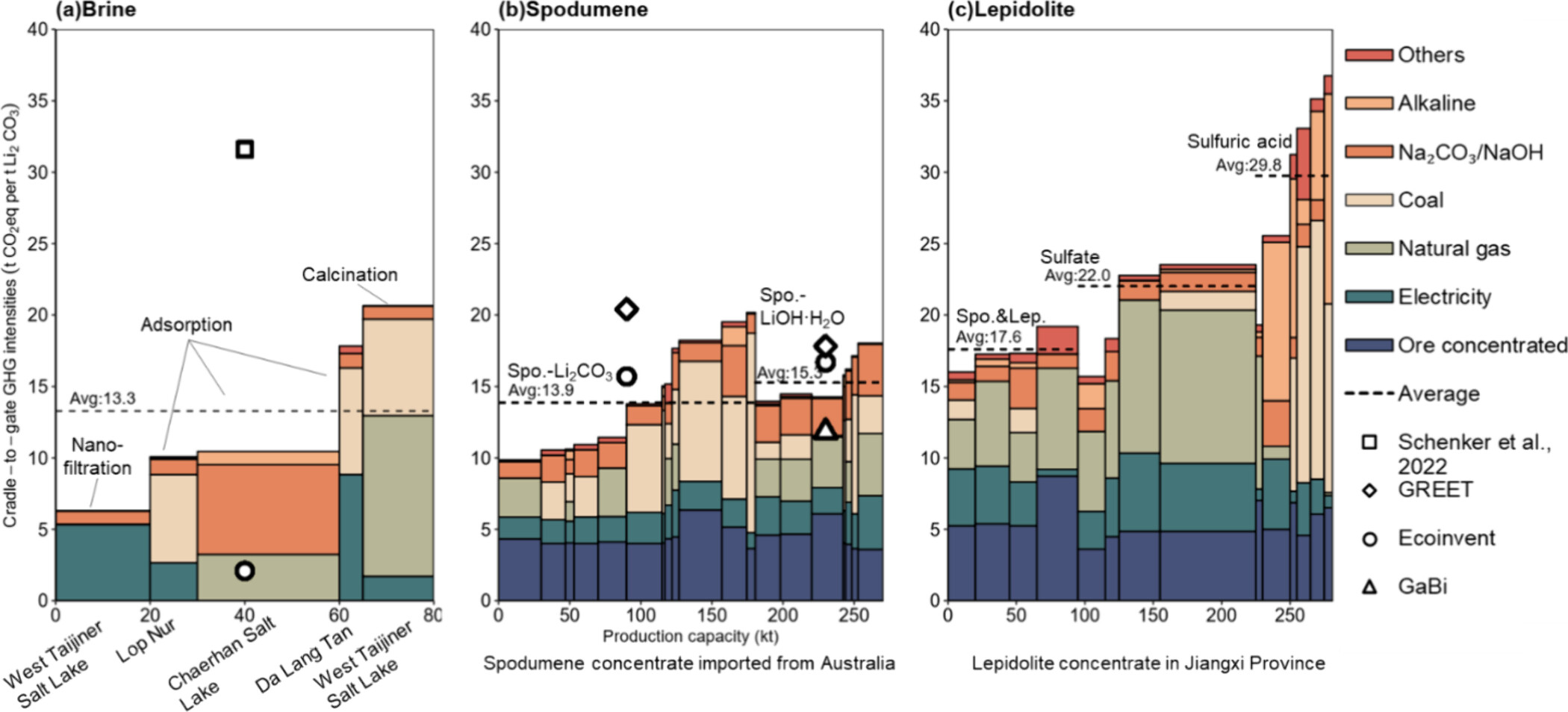

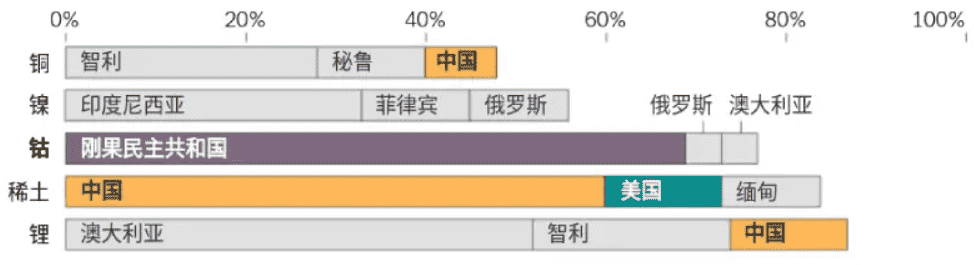

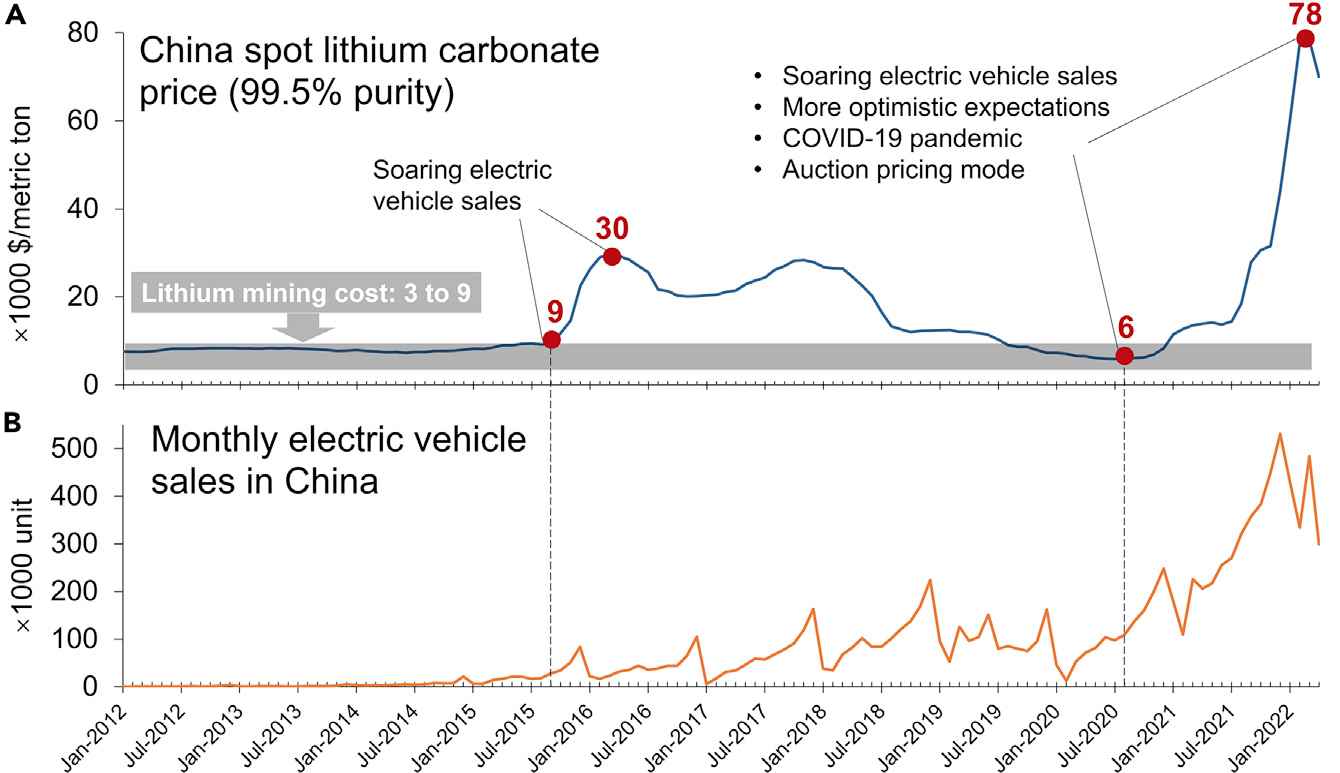

在构成锂电池的多种材料中,锂、钴、镍等材料由于高供应风险和对产品性能的决定性作用而被认为是“关键材料”。迈入低碳未来的行动能否成功在很大程度上取决于这些关键材料的供应稳定性。然而,现阶段锂、钴等关键材料的价格正经历着数倍的暴涨,进而造成锂电池价格在持续30年下降趋势后首次上升,对交通电动化转型造成了挑战。

美国能源部 SLAC 国家加速器实验室和斯坦福大学的研究人员可能已经找到了一种方法来复活可充电锂电池,有可能提高电动汽车的续航里程和下一代电子设备的电池寿命。