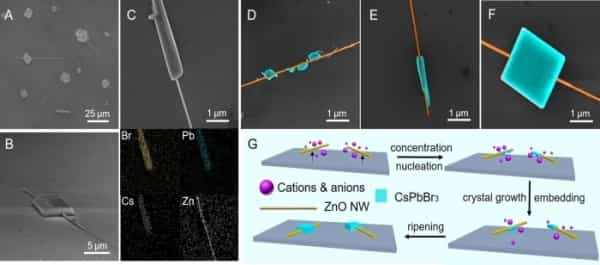

钙钛矿材料具有较高的光吸收系数和载流子迁移率、较低的缺陷态浓度等优异的光电性质,近年来引发学界关注。氧化锌可以钝化钙钛矿并消除其表面和晶界上的陷阱态,有利于载流子的传输,从而改善其光电性能。一维和三维微纳材料具有不同尺寸的协同优势,且其大的异质结面积和高吸收截面可能带来独特的光电性能。

钙钛矿材料具有较高的光吸收系数和载流子迁移率、较低的缺陷态浓度等优异的光电性质,近年来引发学界关注。氧化锌可以钝化钙钛矿并消除其表面和晶界上的陷阱态,有利于载流子的传输,从而改善其光电性能。一维和三维微纳材料具有不同尺寸的协同优势,且其大的异质结面积和高吸收截面可能带来独特的光电性能。

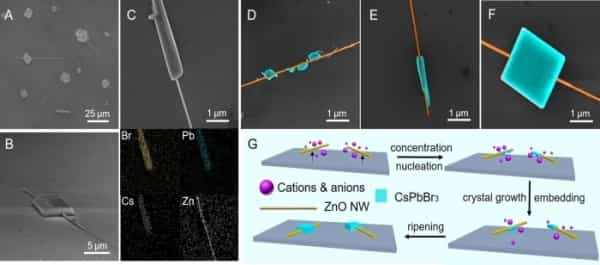

研究人员新研究表明卤化物钙钛矿的形状和运动如何产生理想的可再生能源特性。杜克大学的研究人员揭示了长期隐藏的分子动力学特性,这些分子动力学特性为令人兴奋的称为卤化物钙钛矿的材料提供了太阳能和热能应用所需的特性。

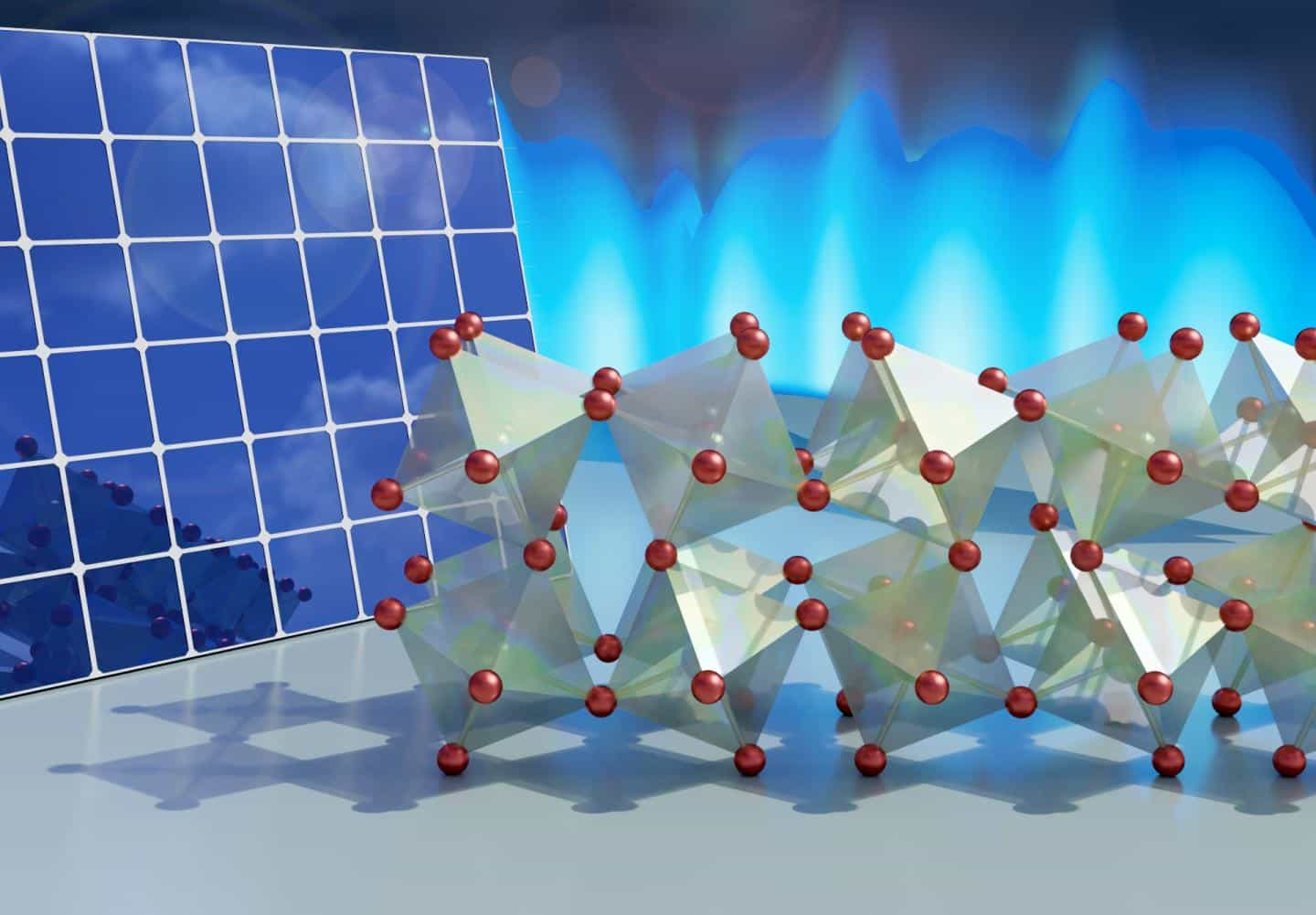

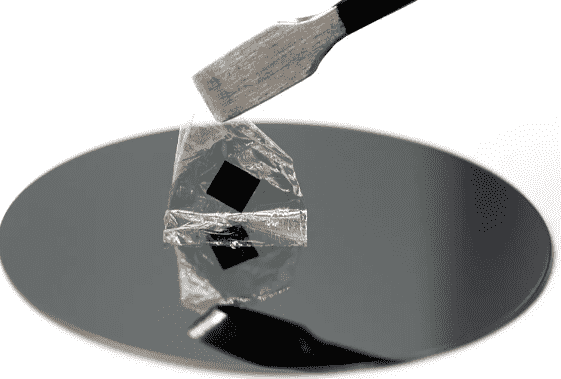

近日,中国科学技术大学物理学院、中科院强耦合量子材料物理重点实验室及合肥微尺度物质科学国家研究中心教授肖正国研究组,在大面积制备钙钛矿LED领域取得进展。该研究团队使用基于气刀辅助的刮涂法制备出大面积、高效率的钙钛矿LED,向钙钛矿LED照明的商业应用迈进了一步。

极化子(polaron)。极性晶体和离子晶体中导带的电子和与其结伴而行的晶格畸变的复合体。导带中的电子使晶格离子位移而伴生极化,其电场又反作用于电子,电子总是带着它所引起的晶格畸变一起运动。它可能是混合钙钛矿制成高效太阳能电池的关键。

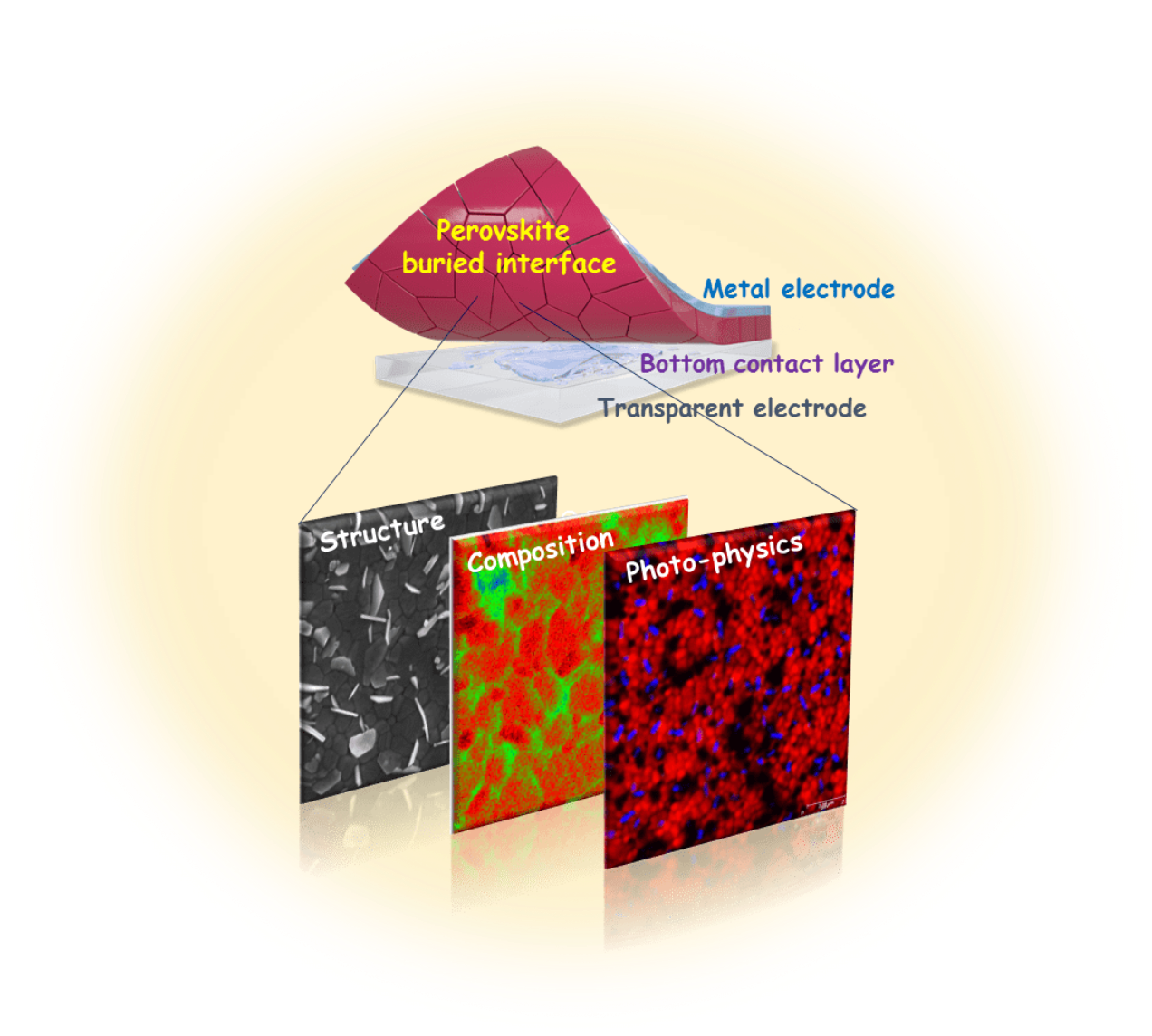

北大团队对钙钛矿光伏器件的“埋底界面”开展系统深入研究,首次阐明了“埋底界面”中“微结构-化学分布-光电功能”的科学关系,明确指出“埋底界面”非辐射复合能量损失的主要来源,建立起钙钛矿光伏器件“埋底界面”的可视化研究平台

铅卤钙钛矿材料具有较高的光吸收系数、载流子迁移率、电荷扩散长度,及较低的缺陷态浓度等优异的光电性质,可用于激光器,发光二极管和光电探测器等。其中,通过溶液旋涂法制备的钙钛矿薄膜被广泛应用于各类光电器件。

中国科学技术大学罗毅教授研究团队叶树集小组研究发现,二维杂化卤素钙钛矿的有机阳离子构象无序度越大,其宽带荧光发射越强,面内载流子迁移率越小,而面外载流子迁移率则由有机阳离子构象与无机骨架层间距共同决定。成果日前发表在《自然·通讯》上。

近日,中国科学院大连化学物理研究所薄膜太阳能电池研究组研究员刘生忠、博士王开团队采用狭缝涂布制备方法,结合高压氮气萃取和离子液体钝化钙钛矿界面技术,制备出钙钛矿太阳能电池,该电池小面积效率达到22.7%(0.09cm2),大面积组件达到19.6%(7.92cm2)。

有机-无机复合钙钛矿材料既是新兴的太阳能电池材料,亦能用于光催化领域生产氢气,但因含铅而有毒,且在水中容易溶解而未被广泛应用。由香港城市大学(香港城大)科学家领导的联合研究团队近日取得突破,成功研制出一种具特别结构的无铅钙钛矿材料,无需使用助催化剂亦能稳定产生氢气。团队的成果不但能降低生产成本,也为生产氢气这种未来燃料带来技术上的启示。

钙钛矿是一种神奇的材料,正在为高效的太阳能光伏发电铺平道路。太阳能行业刚刚经历了一个重要时刻:钙钛矿的使用方式可以实现更便宜,更高效的光伏发电。

近日复旦科研团队国际合作研究破解钙钛矿稳定性难题。成功通过一种气相辅助生长方法实现了室温稳定的a-FAPbI3(黑相甲脒铅碘)钙钛矿材料,并且制备出了光电转换效率大于23%的高效稳定太阳能电池。该项突破为钙钛矿材料在高效轻质光伏电池、新型LED和其它光电器件系统等应用奠定了基础,对太阳能清洁能源的泛在利用、新型柔性大面积光电器件与系统、以及智能机器人自主供电等具有重要意义。

基于石墨烯钙钛矿太阳能发电场基础设施已在希腊岛屿的户外区域成功测试。石墨烯旗舰公司的科学家正在努力协助实现欧盟的可持续目标。对可持续石墨烯-钙钛矿(G-PE)光伏(PVs)的研究可能会导致更有效的可再生能源。

有机-无机卤化铅钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cell, PVSC)的认证功率转换效率(power conversion efficiency, PCE)已经达到了25.2%的新高,可与市场主导的无机光伏技术(包括多晶硅(p-Si)、铜铟镓硒和碲化镉)相媲美。然而,PVSC在光照、高温等环境下的可靠性以及稳定性仍然值得研究。目前,主要采用成分和晶体工程、封装、电极选择、缺陷钝化和界面修饰等策略排除外部环境的影响来延长器件的寿命。但是,PVSC长期持续运行时的稳定性还未实现,阻碍了其大规模的工业化。此外,相较于热稳定和化学稳定性良好,不易溶于水且毒性更低的碲化镉材料,含铅的钙钛矿材料更容易溶于雨水。

近期,由中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室和重庆大学合作研究小组通过使用表面配体修饰的方法成功制备了超稳定的钙钛矿量子点,同时具有良好光学性能

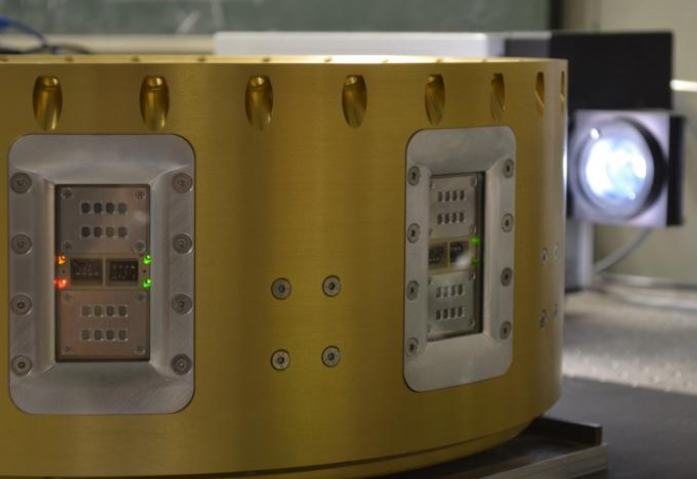

自1959年以来,硅太阳能电池板一直用于航天器。并且硅太阳能电池板的功率转换效率一直以来得到了显著提高。但是扩大使用太阳能技术在航空航天领域的应用,不仅需要提高效率,还需要提高“特定功率”,那就是功率与重量的比例。而如今太空中使用的传统太阳能电池体积大而笨重,因而限制了“特定功率”的提高。提高特定功率的一个方法是,在太空中使用新兴的轻量级的钙钛矿和有机太阳能技术。

来自俄罗斯乌拉尔联邦大学的科学家与印度科学家共同研发出全球第一种工业合成高度稳定钙钛矿的方法。研究作者表示,钙钛矿是一种被《科学》杂志认为是能源和电子领域的突破性材料,此次研发的方法将开辟高效利用钙钛矿的可能性。相关研究结果发表在《半导体工艺材料科学》期刊上。

德国的研究人员首次将钙钛矿/有机太阳能电池用火箭送入太空。这些太阳能电池经受住了太空中的极端条件,利用太阳光和地球表面的反射光产生能量。这项研究工作于8月12日发表在《 Joule》杂志上,为未来近地应用以及潜在的深空任务奠定了基础。

近日,香港城市大学新研发的全无机钙钛矿电池的光电转换效率达到16.1%,而获中国计量科学研究院认证的效率亦高达15.6%。香港城市大学学务副校长兼化学及材料科学讲座教授任广禹指出,这次研究成果的突破在于找到了简单方法,用于制造光电转换效率与稳定性兼具的全无机钙钛矿电池。

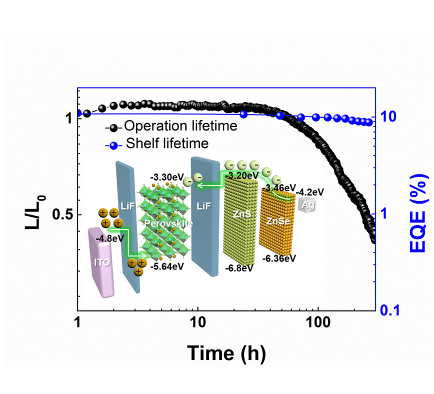

如今,钙钛矿材料在光伏光电研究领域受到了广泛的关注和研究。随着绿光和近红外发光器件的外部量子效率超过20 %,表明距离照明和显示器中的实际应用又迈进了一步。然而,器件稳定性目前仍是限制发光二极管进一步发展的阻碍之一,电场作用下离子迁移对器件性能滚降的作用不可忽视。

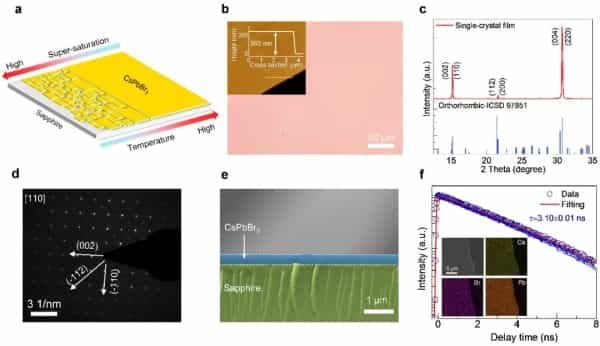

据美国加州大学圣地亚哥分校官网近日报道,该校纳米工程师开发出一种将钙钛矿制作成单晶薄膜的新方法。与目前最先进的多晶形式相比,这种钙钛矿在太阳能电池和光学设备中使用时效率更高。