在当今科技日新月异的时代,材料科学的发展正以前所未有的速度推动着技术的革新。从传统的金属、塑料到先进的复合材料,每一种新材料的出现都为人类文明的进步提供了新的动力。然而,随着科技对材料性能的要求越来越高,传统的材料已经越来越难以满足这些新的需求。在这个背景下,超材料作为一种新兴的研究领域,正在逐渐成为科学家们关注的焦点。

韩国蔚山科学技术院(UNIST)的研究人员开发出了一种新型多功能材料,这种材料可以实时动态地调整其形状和力学性能。这种突破性的“超材料”超越了现有材料的局限性,为开发全适应性软体机器人和智能交互机器打下了基础。相关论文发表于最新一期《先进材料》杂志。

在当今科技飞速发展的时代,材料科学领域的进步对于技术革新和产业发展至关重要。超材料,一种具有传统材料所不具备的特殊物理性能的材料,正因其独特的性质在多个领域中展现出巨大的潜力。

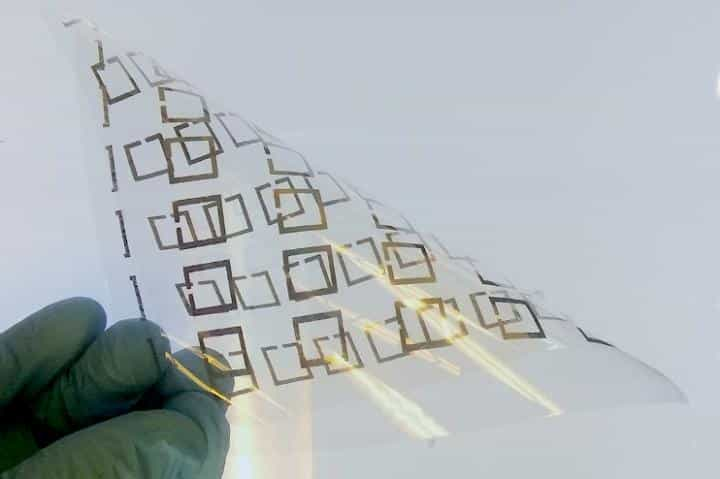

中国科学院宁波材料技术与工程研究所、英国国家物理实验室(National Physical Laboratory,NPL)、英国曼彻斯特大学(The University of Manchester)和新加坡国立大学(National University of Singapore,NUS)的研究人员组成的国际研究团队,开发出一种使用紫外(UV)激光照射在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)基底上制造宽带微波吸收超材料的方法。

英国南安普顿大学研究人员在最新一期《自然·物理学》上发表论文称,经典的超材料纳米结构可驱动到一种状态,表现出与连续“时间晶体”相同的关键特征。

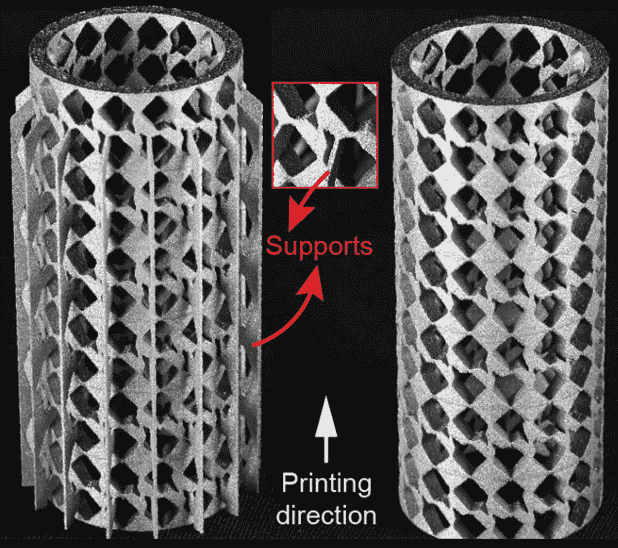

近日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心与重庆大学合作,在利用核径迹技术制备具有超高能量吸收密度的力学超材料研究中取得了进展。相关研究成果以亮点文章“编辑推荐”(Editors’Highlights)的形式,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。

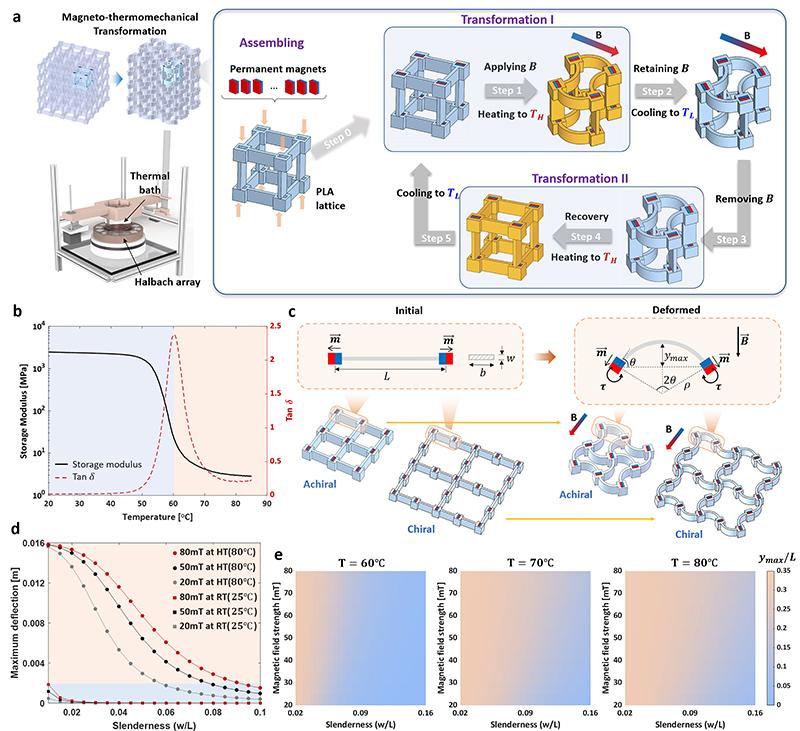

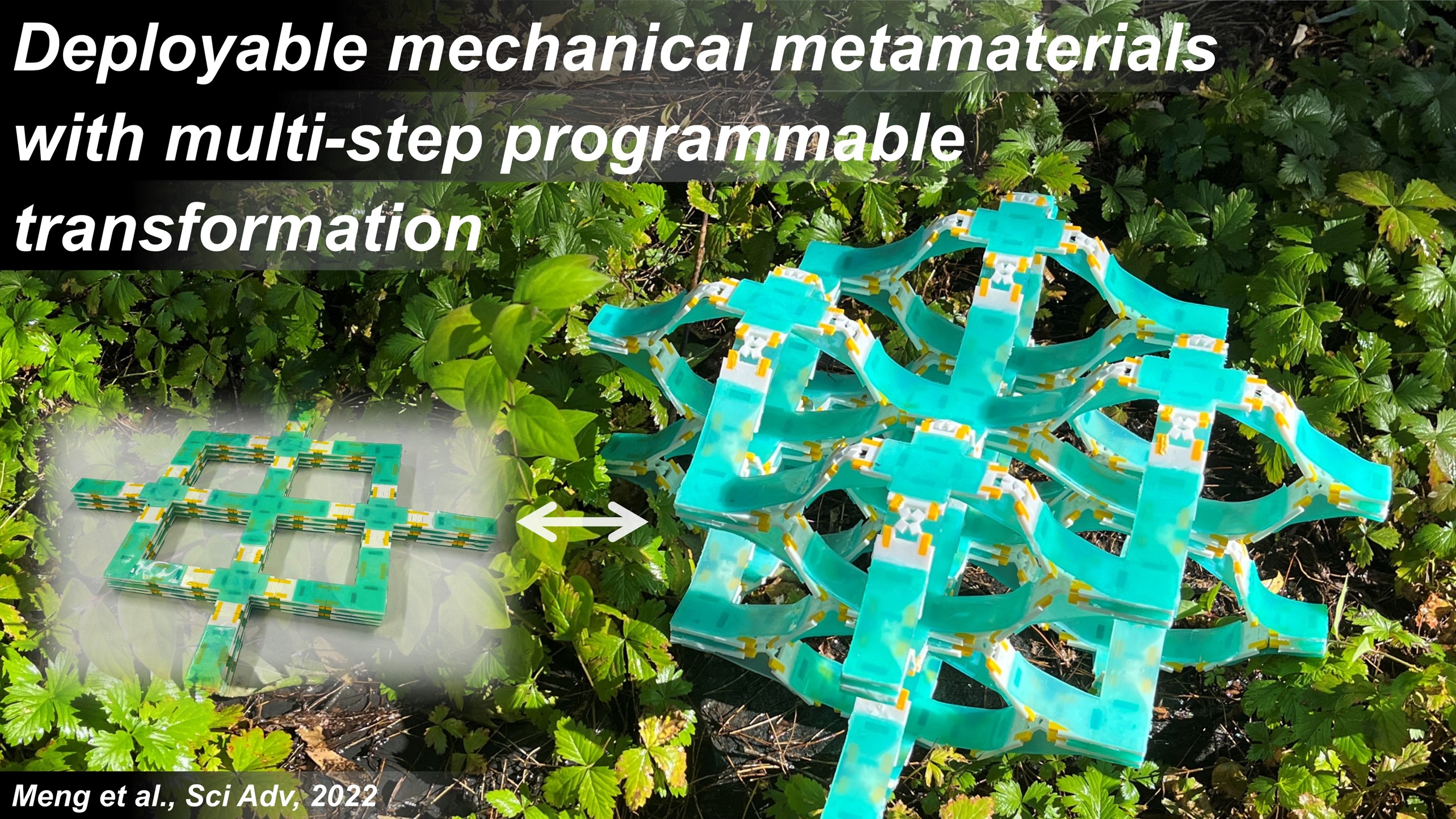

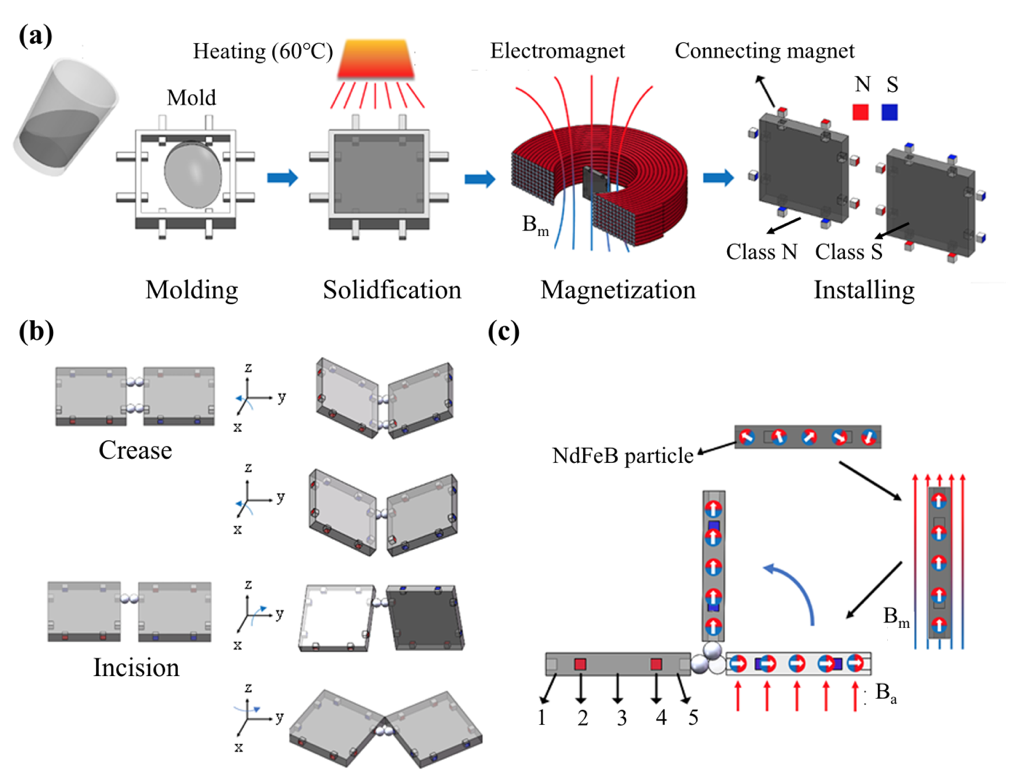

力学超材料通过对其内部几何结构进行精心设计来获得增强的或自然材料无法拥有的功能,这使其受到科学及工程领域的广泛研究。力学超材料的初期研究方向主要为通过对结构进行设计来获得独特的力学性能,如负泊松比、负压缩性等。近年来,超材料的形状变换与运动引导等成为力学超材料的新兴研究热点,使得力学超材料在可展开设备、软体机器人、柔性电子设备等领域有巨大的应用潜力。

随着柔性电子器件的迅速发展,功能纤维器件在航空航天、信息能源、医疗卫生、可穿戴设备等重要领域有着越来越广泛的应用。作为一种简单易行、可一次性制造超长纤维的工程技术,热拉工艺随着最近约二十年的发展,目前已集成多种微纳材料进而实现多功能的纤维器件和织物。

韩国浦项科技大学(Pohang University of Science and Technology,POSTECH)的研究人员开发出一种超高折射率的超材料以及将超材料与聚合物结合的反射器。

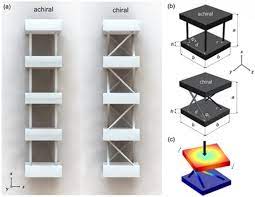

韩国浦项科技大学的研究人员开发出一种使用手性结构低频减振超材料完全消除低频振动的方法。研究人员开发出一种机制,可以通过使用手性结构超材料实现低频完整带隙来有效减少振动,成功地阻止了在特定频带中传播的所有振动模式。

新兴的超材料通过结构化的热物性调控,实现了超常规的热传输和热管理,并且出现了许多基于超材料的热功能元件。在导热体系中引入对流、相变以及热源等主动式手段可以突破常规材料热导率的限制,实现等效超高热导传输。这些基于主动式超材料的热管理策略通过引入额外的能量负载来提高自然材料的传热能力。然而,主动式热超材料系统中存在的复杂结构和能量损耗阻碍了其进一步发展。与此同时,由于固定的人工结构和不可控的相变,传统的热超材料面临着功能单一、环境适应性弱、无法实时调控等问题。

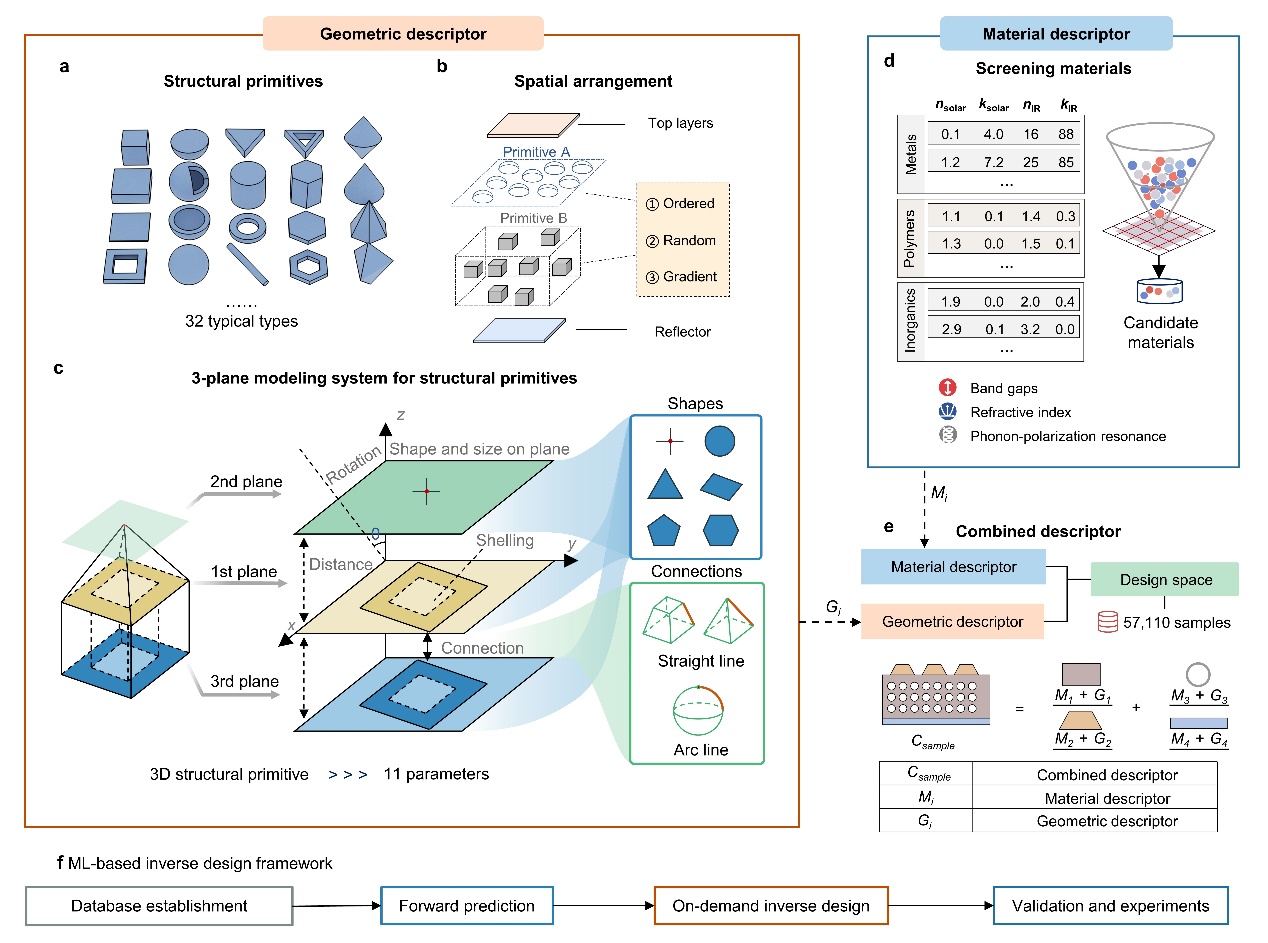

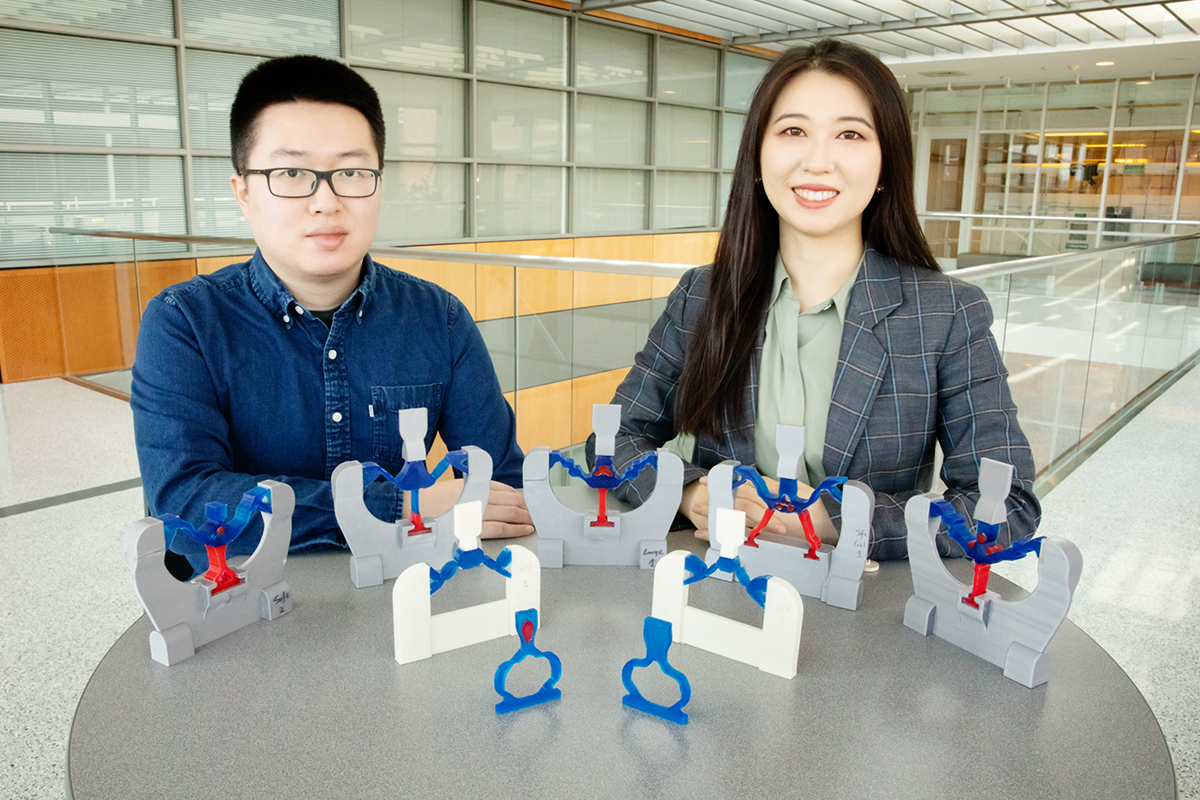

软体机器人和超材料所需的复杂机械响应需要使用多种材料——但建造这些类型的结构可能是一个挑战,有很多材料可供选择,确定材料的最佳组合以适应特定功能研究人员需要处理大量数据。

据外媒报道,一种制造超材料的新方法利用剪纸(切り紙)技术来制造三维、可重构的构件,它可以用来创建复杂的、动态的结构。由于设计方法是模块化的,所以这些结构很容易组装和拆卸。

超材料是一类具有特殊性质的人造材料,这些材料在自然界中不存在,有时又被称为“不可能的材料”。据21日发表在《自然·电子学》上的论文介绍,美国塔夫茨大学工程师利用低成本的喷墨打印技术,用有机聚合物构建了一种超材料,可应用于大型整合面或与生物环境有关的接口,并首次展示了该超材料可用电调节其性能。