人类大脑中的结构、功能以及神经动力学之间的复杂关系,是涉及到多学科交叉的重要课题,也是脑科学研究的一个基本目标,对这些关系的理解有可能成为通往下一代人工智能的关键路径。

人类大脑中的结构、功能以及神经动力学之间的复杂关系,是涉及到多学科交叉的重要课题,也是脑科学研究的一个基本目标,对这些关系的理解有可能成为通往下一代人工智能的关键路径。

美国Numenta公司启动一个名为“千脑计划”(Thousand Brains Project)的项目,开发类脑人工智能。该计划通过对大脑皮层进行逆向工程来开发新的人工智能平台,旨在解决当前深度神经网络面临的挑战,如能耗高和不稳定性。该项目的目标是模拟大脑皮层的结构,每个皮质柱都是一个学习机器,通过多个单元模拟神经科学结构,实现感知运动(Sensorimotor)任务和学习。

随着科技的飞速发展,我们正在进入一个新的时代,这个时代将由人工智能和机器学习技术的飞速发展所定义。这些技术的核心在于高效、精确的数据处理能力,而实现这一目标的关键则在于开发出更加高效的计算机硬件系统。在这一领域,研究人员们正引领着一场创新浪潮。他们的研究不仅聚焦于理解大脑处理信息的机制,还致力于模仿这种机制,以创造出全新的计算机硬件。

在人工智能和计算技术领域,追求更高效、节能的计算方法一直是研究的重点。传统的计算方法虽然在处理复杂任务方面取得了显著成就,但其能源消耗始终是一个难以克服的挑战。尤其是在处理大规模数据和复杂机器学习任务时,这些问题更是凸显。因此,科学家们一直在寻找新的方法,以模仿人类大脑的高效能源利用和强大的计算能力。

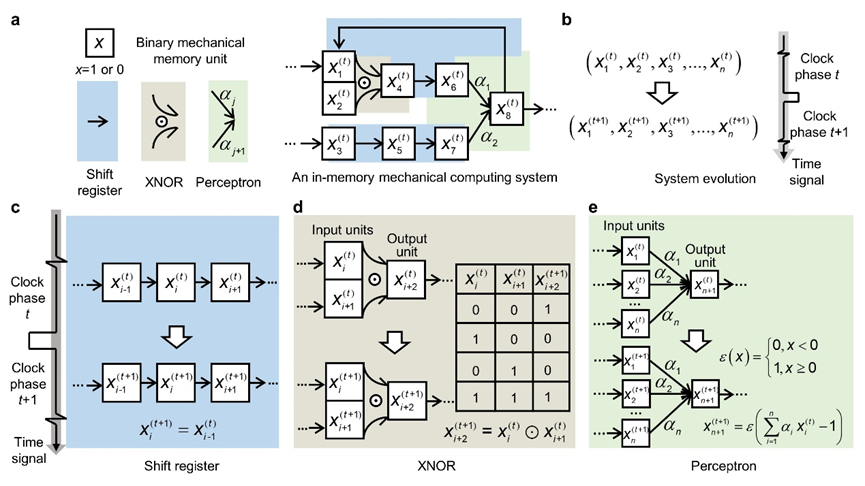

人们一直希望能够创造出本身具有信息自主处理能力的材料,即类生命体的“智慧型”材料。要实现这一目标,关键在于能够与材料有机融合的机械计算。力学超材料的发展为解决这一难题提供了新的思路。

一项新研究展示了分子水平上的创新类脑计算,这是研究人员首次能够创造出一种能够在最微小的粒子尺度上模拟类脑计算的材料。这项研究由来自全球各地的一组研究人员在爱尔兰利默里克大学 (UL) 伯纳尔研究所进行,他们创造了一种新型有机材料,可以从其先前的行为中学习。

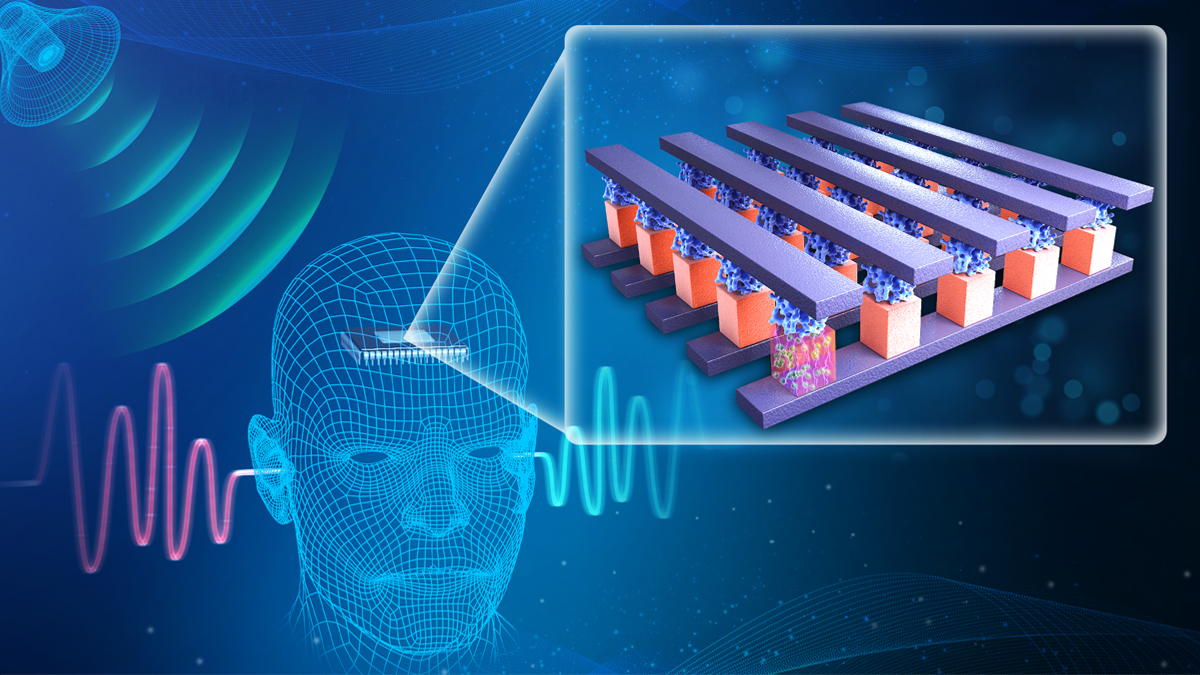

对生物大脑定位能力的模仿,常被应用于车辆检测、虚拟听觉系统等场景。随着摩尔定律逐渐放缓,传统硬件平台难以满足实时定位场景中不断增长的算力需求。近年来备受关注的存算一体类脑计算技术,能够大幅度减少数据在存储与计算单元之间的传输开销,有望突破存储墙瓶颈的限制,实现算力的大幅提升。然而,与分类任务不同,定位任务的输入信息和检测位置均为连续值,对计算硬件平台自身非理想因素的容忍度较低。迄今为止,如何高效实现声音定位一直是国内外关注的热点问题。

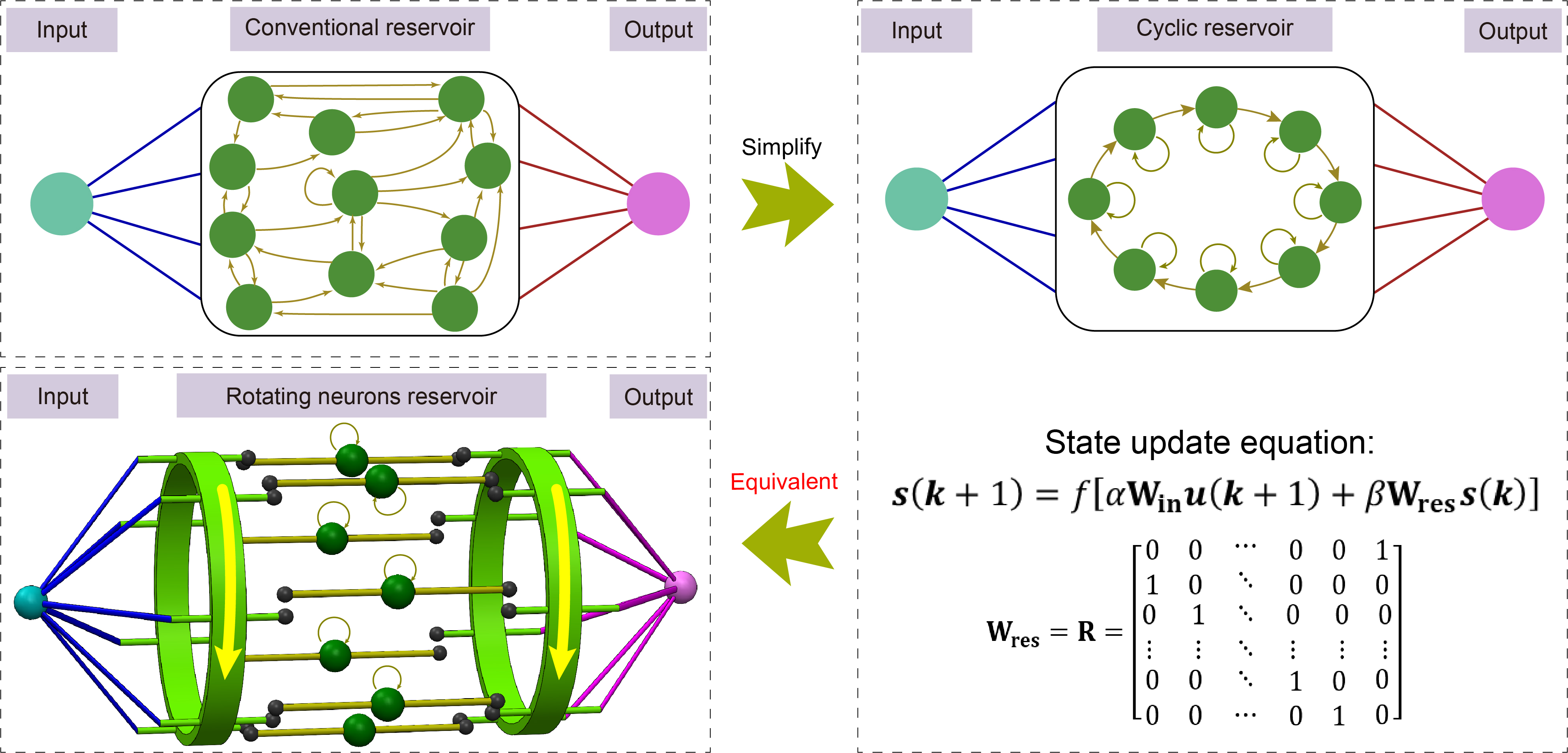

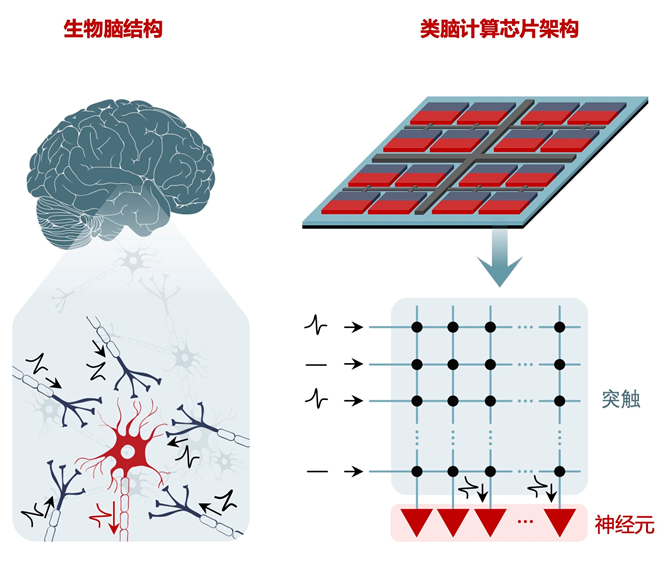

随着摩尔定律的放缓,基于硅晶体管和冯诺依曼架构的传统计算硬件系统在人工智能时代面临严峻的性能瓶颈。受大脑启发,基于新原理器件的类脑计算致力于充分挖掘电子器件自身的物理属性作为计算资源,从而在硬件层面高效实现各种人工神经网络。其中,储备池计算(Reservoir Computing)是一种适用于高效处理时序信号的人工神经网络,以其特有的记忆特性和易于硬件实现等优点成为近年来类脑计算领域的前沿热点。

据最新一期美国化学会期刊《应用材料与界面》报道,新加坡科技与设计大学(SUTD)研究团队开发出一种基于二维(2D)材料的新型人工突触,能用于可高度扩展的类脑计算。

长期以来,研究一直致力于开发与我们的大脑一样高效工作的类脑计算机。由哥德堡大学研究人员领导的一项研究首次成功地将记忆功能与同一组件中的计算功能结合起来。这一发现为更高效的技术开辟了道路。

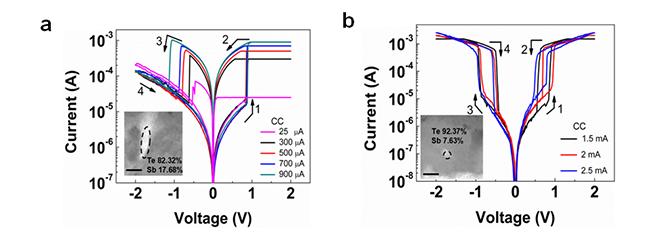

清华大学精密仪器系类脑计算团队提出基础单质半导体碲(Te)导电细丝的新型阻变器件技术,通过Te半导体导电细丝的生长/断裂实现器件的高/低电导切换。

类脑计算是下一代计算技术的一个有前途的候选者。开发与人脑一样节能、轻便且适应性强的下一代高级人工智能 (AI) 系统引起了人们极大的兴趣。然而,在使用超低能量的传统人工突触中模仿大脑的神经可塑性,即改变神经网络连接的能力,极具挑战性。

人脑在20瓦特的能量消耗下即可进行高度智能计算,其主要原因在于单个神经元细胞具备多种线性和非线性运算功能。长期以来,科学家们一直采用传统晶体管电路来模拟人脑中的突触及神经元功能实现神经形态计算。然而,由于布尔逻辑运算需要多个器件组合才能实现,不仅需要大量硬件资源开销,而且在执行信息处理过程中极为耗能,远不及神经元细胞计算的高效性。

类脑计算直接在硬件上模拟人脑功能,有望实现速度更快、能耗更低、硬件消耗更少的新一代人工智能。忆阻器结构简单,易超高密度集成,是实现类脑计算较为理想的元器件。然而,目前报道的忆阻器,工作机制涉及的离子迁移会改变器件微结构,并需要较高电压或电流来调节电导变化,产生的大量焦耳热进一步加速微结构变化,导致器件稳定性能恶化,难以得到实际应用。

据澳大利亚皇家墨尔本理工大学官网近日报道,该校领导的国际科研团队开发出一项新的人工智能技术,它将成像、处理、机器学习和存储功能集成到由光驱动的单颗电子芯片中。这种新型类脑芯片朝着‘芯片上的大脑’迈出重要一步。

我国首篇以“计算机系作为第一完成单位”的论文登上《自然》,论文首次提出“类脑计算完备性”以及软硬件去耦合的类脑计算系统层次结构。“这是一个新颖的观点,并可能被证明是神经形态计算领域以及对人工智能的追求的重大发展。”《自然》的一位审稿人给出评价。

近日,清华大学微纳电子系、北京未来芯片技术高精尖创新中心副教授高滨联合多家合作单位,在《自然·电子》(Nature Electronics)在线发表了题为“类脑计算芯片”(Neuro-inspired computing chips)的综述文章。该文章系统介绍了类脑计算芯片的历史、现状与未来展望,并重点分析了存算一体芯片的设计方法与研究挑战。

过去几十年中,计算机处理能力有了突飞猛进的发展;然而,与人脑的复杂性和功能相比,即使是最先进的计算机也是比较初级的。美国陆军作战能力发展司令部陆军研究实验室的研究人员表示,这种情况可能会发生改变,因为他们正在努力设计人脑神经结构启发的计算机。作为与里海大学合作的一部分,美陆军研究人员确定了开发神经形态材料设计方法可进行类脑计算。