在追求可持续发展的今天,全球正面临一场前所未有的能源转型之战。随着气候变化的严峻挑战和传统能源资源的日益枯竭,人们迫切需要找到更加清洁、高效、且经济可行的能源解决方案。在众多探索之中,热电技术如同一颗冉冉升起的新星,吸引着科研人员和环保倡导者的目光。它将环境中普遍存在的废热转换为电能,这一过程不仅减少了能源的浪费,还避免了燃烧化石燃料产生的环境污染,为实现碳中和目标提供了创新途径。

日本国家材料科学研究所(NIMS)和名古屋大学的研究团队携手,向这一未来愿景迈进了一大步。他们发现,一种常见的铁基非晶合金——通常用于变压器和电机中作为软磁材料——竟然可以通过一个简短的热处理过程,摇身一变成为高效的“横向”热电转换材料。这项发现不仅开辟了热电材料研究的新方向,还为绿色发电和高级热管理技术的材料设计提供了新思路。

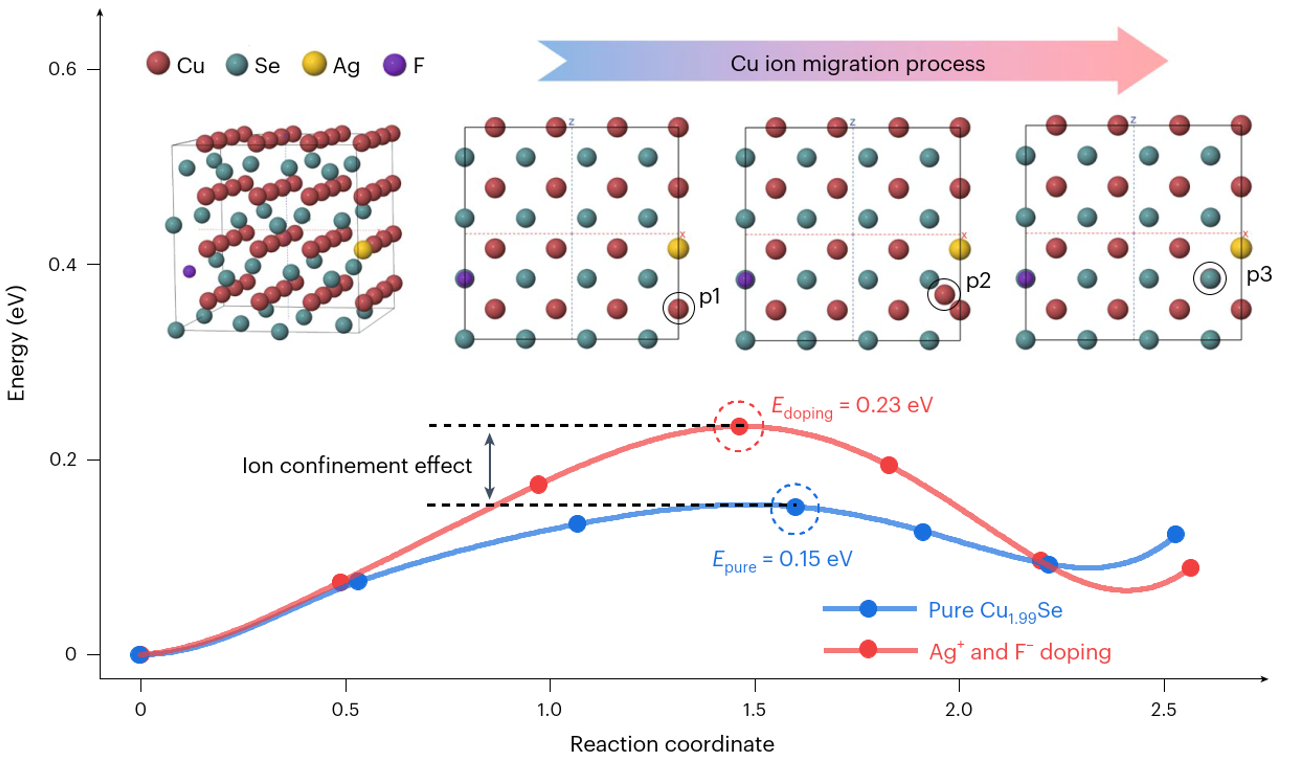

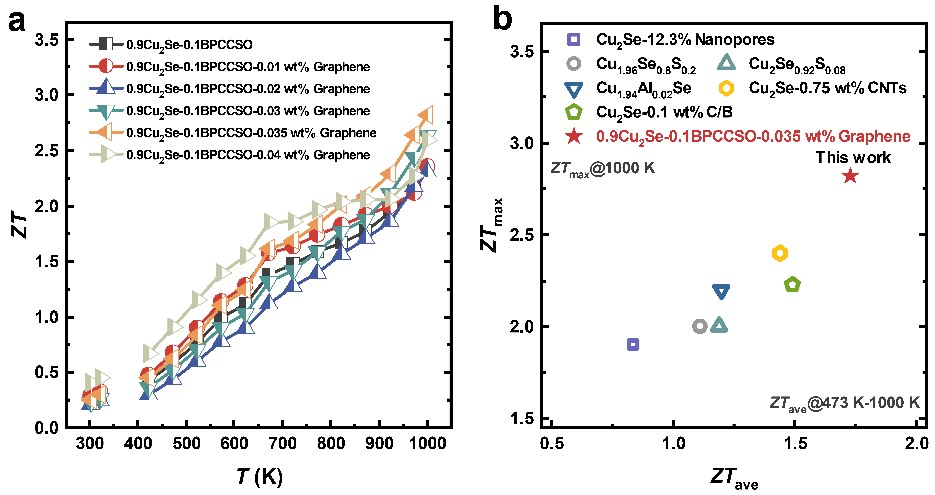

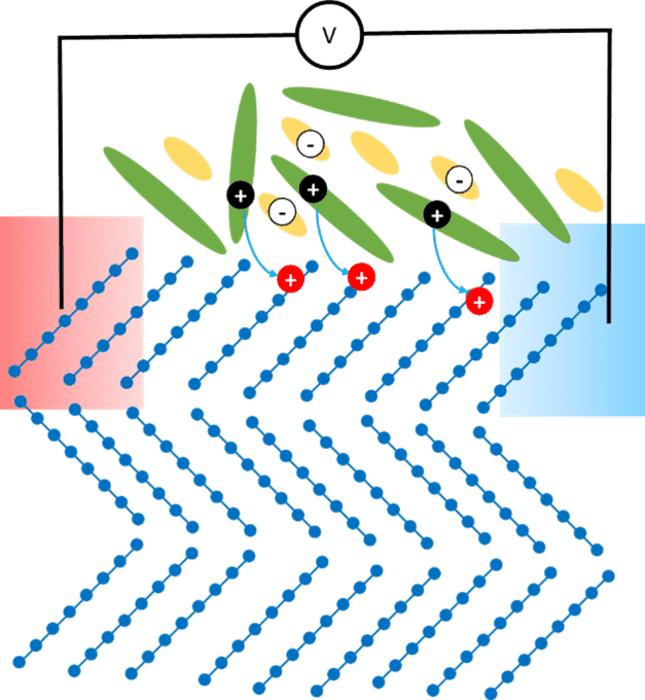

热电材料能够实现热能与电能之间的直接相互转换,在温差发电和固态制冷领域具有广阔的应用前景,研发低成本高性能的高效能热电材料成为推广其应用的关键。与碲化铋和碲化铅等经典热电材料体系相比,硒化亚铜(Cu2Se)因其资源丰度高、环境兼容性好且具有高温高热电性能而备受关注。但是,硒化亚铜属于超离子导体,铜离子在电场作用下易发生定向迁移,造成材料劣化和器件失效。因此,如何抑制铜离子迁移,研发出高稳定性的硒化亚铜基高效热电材料是热电领域长期关注的难题之一。

东京工业大学的科学家们开发出了具有高能量转换效率的环境友好型反钙钛矿,具有作为热电材料(TEM)的实际应用潜力。新型 TEM 解决了 TEM 通常面临的局限性,例如能量转换效率不足和重元素导致的环境毒性,为基于有毒元素的 TEM 提供了合适的替代品,其热电性能比传统的环保 TEM 更好。

热电材料具有可实现热能与电能直接相互转换的功能,热电转换技术具有无噪音、无振动、便于集成化等优点,在温差发电与固态制冷领域具有广阔的应用前景。当前主流热电材料体系为碲化铋(Bi2Te3)与碲化铅(PbTe),二者分别在近室温区(300~500 K)与中温区(600~900 K)具有较好的热电性能。

新技术突破不仅在潜在的太空探测领域有显著的应用价值,而且在工业废热回收、通信设备和光学设备的冷却、电动汽车电池的温度控制等各个行业都有广泛的应用前景。其中,这项技术为核电池的性能提升注入了新的活力,尤其对于广泛用于太空探测器电源的放射性同位素热电发电机(RTG)有强大的推动作用。

材料内部微观载流子和声子的输运特性使得热电材料具备实现热能和电能直接相互转换的能力。基于塞贝克效应和帕尔贴效应,热电转换技术在温差发电和固态制冷方面有着良好的应用前景。硒化亚铜(Cu2Se)是一种具有“声子液体-电子晶体”特征的新型快离子导体热电材料,具有较高的热电优值。然而,亚铜离子的迁移性导致了Cu2Se存在稳定性差、迁移率低的问题,不利于实际应用。

法国CRISMAT实验室的研究人员开发出安全且廉价的热电材料,该材料由铜、锰、锗和硫组成,生产过程相当简单。研究人员使用球磨机简单将铜、锰、锗、硫粉末机械合金化,形成一个预结晶相,然后在600摄氏度下烧结使其致密化,所生产的新型材料可将热能转化为电能且在400摄氏度下仍能保持稳定。

热电材料可以实现热能与电能的直接相互转换,在余热发电以及电子制冷等方面有重要应用。为推动热电技术在近室温附近的应用,亟需开发高性能的中低温热电材料。

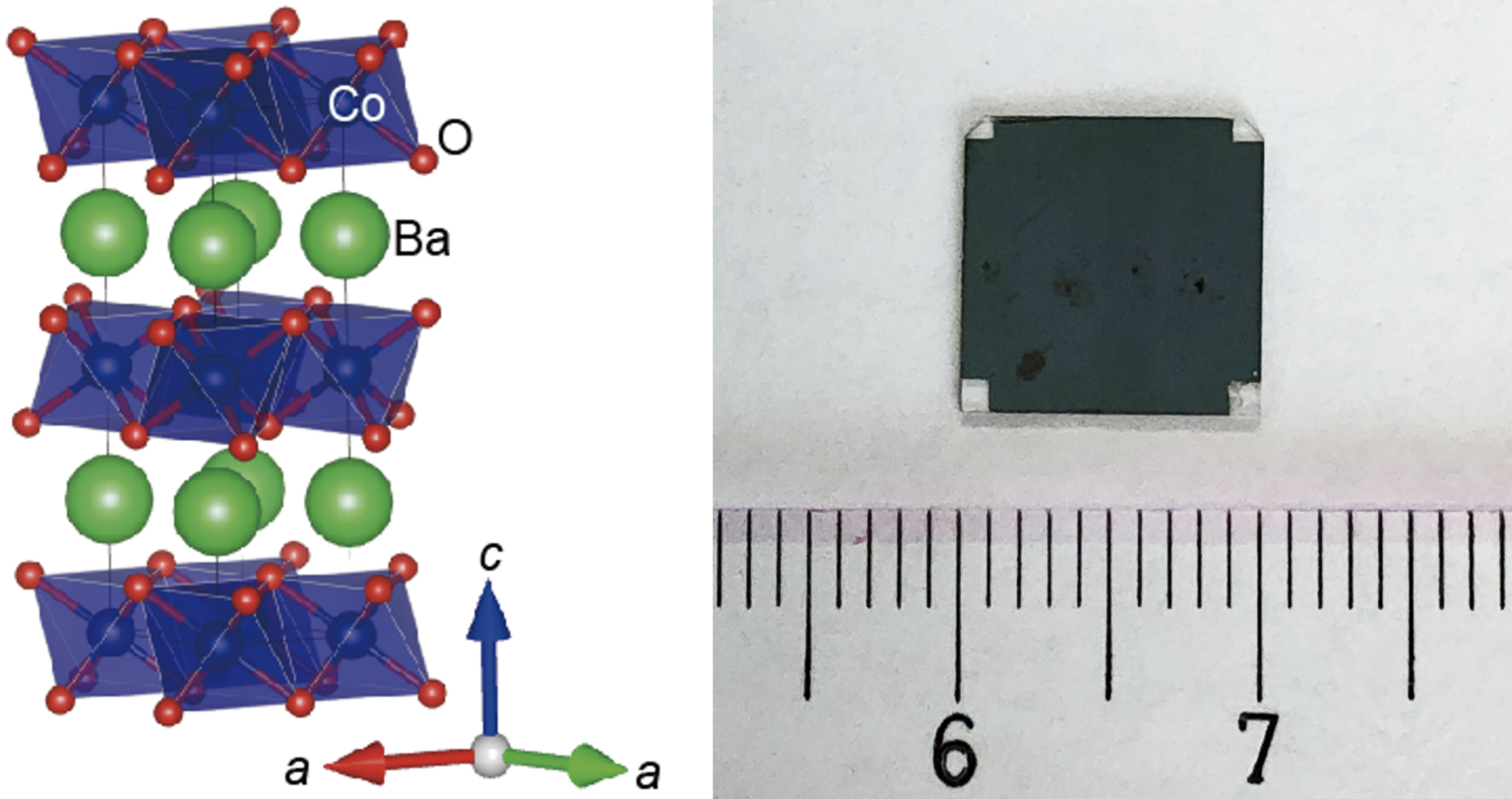

日本北海道大学(Hokkaido University)电子科学研究所的研究人员发现钡钴氧化物薄膜可作为高效、无毒的热电材料并将其制成热电转换器,该转换器在600℃的温度下可保持高效率和稳定性。

你能想像仅仅用身体的热量给你的手机充电吗?虽然这听起来还是很前卫,但热电技术确实可以做到。热电学主要是利用无机材料,将热量转化为有用的能量。将体热转化为电能:向高性能有机热电技术迈进了一步

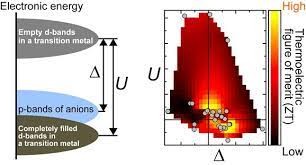

美国国家材料科学研究所(NIMS)的研究人员通过构建与材料热电转换特性相关的电子结构参数数据库并对该数据库进行全面分析,开发出一种设计热电材料的新方法。

据外媒报道,美国西北大学的工程师们已经开发出一种新的热电材料,这可能是目前为止效率最高的材料。这种全新的、经过改进的提纯硒化锡多晶形式具有所有刚好的性质,从而使其成为一种将余热转化为电能的实用材料。

有机聚合物热电材料是一类新兴的可实现热与电直接转换的清洁能源材料,这类材料可溶液加工、质轻价廉、具有优异的柔韧性,在可穿戴电子器件领域具有潜在应用价值。

近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员张永胜课题组在理论计算和解释新型热电材料(Pyrite型ZnSe2)的物理机制研究中取得新进展。