近日,上海交通大学机械与动力工程学院智能汽车研究所张希教授团队在国际期刊Electrochemical Energy Reviews(IF 31.30)上发表题为“Li–solid electrolyte interfaces/interphases in all-solid-state Li batteries”的封面文章,详细报告了国际全固态电池固-固界面研究现状与核心问题,以及团队在该方向上取得的重要进展。

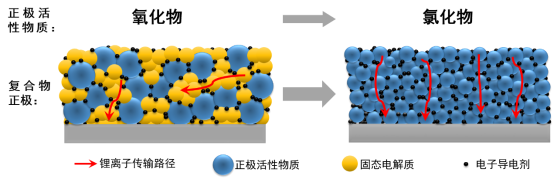

基于硫化物固态电解质的全固态二次电池被认为是最具潜力的下一代新能源体系之一,其中聚合物/硫化物复合薄层化电解质的制备是该类电池大幅提升能量密度和大规模生产的最关键技术之一。特别是干法制造技术因环保、经济效益高、利于制备厚电极并规避有机溶剂等优势,受到广泛青睐。目前,主要基于聚四氟乙烯粘结剂成纤化的主流无溶剂工艺存在粘结性不佳、机械性能差、界面电化学不稳定等劣势。

科学家们所取得的最新成果显得尤为瞩目。新研究标志着全固态电池技术向商业化迈进了一大步。全固态电池以其更高的安全性和潜在的能量密度,被视为是继锂离子电池之后的下一代电池技术。

全固态锂金属电池具有本征安全性高、能量密度高等优势,但由于锂枝晶生长问题,固态电解质只能在相当低的电流密度下运行,这严重限制了全固态锂金属电池的应用。因此,发展抑制锂枝晶诱导固态电解质失效的新策略、优化固态电解质微观结构以实现高电流密度稳定长效循环对于全固态锂金属电池的发展至关重要。

全固态电池是一种具有高能量密度和更好安全性能的新型电池技术,但其降解机制仍然是一个重要的研究领域。最近的研究取得了一些重要进展,使我们更接近实现全固态电池的商业化。了解和减轻降解机制对于改善电池性能和寿命至关重要。

韩国大邱庆北科学技术研究院(DGIST)和电子通信研究院(ETRI)的一个联合研究小组开发了一种干式预锂化策略,用于基于石墨/硅的扩散依赖电极(DDE),只需在DDE中简单地引入锂金属粉末即可。

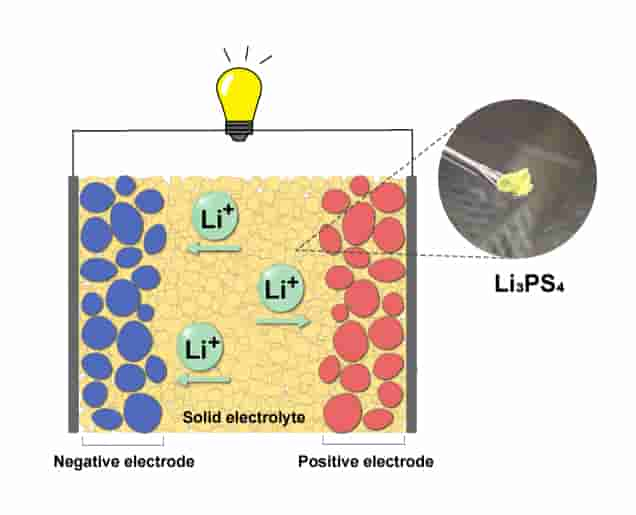

全固态锂电池具有高比能、高安全性、高可靠性、长寿命、可柔性化等优点,在柔性电子器件、电动汽车、航空航天等领域具有巨大的储能应用价值,是未来储能电源发展的重要方向。然而,全固态锂电池有限的固态电解质-电极界面接触导致界面处不连续的离子传输和较大的界面阻抗,最终造成较差的电化学性能甚至电池性能过早劣化。如何有效解决固态电解质与电极固有的界面接触问题是全固态电池锂电池进一步发展的关键科学问题。

日本大阪公立大学(Osaka Metropolitan University)的研究人员在室温下使全固态电池关键材料Li3PS4高温亚稳态相处于稳定状态,从而在室温下实现超高离子电导率。

位于德累斯顿的弗劳恩霍夫材料与光束技术研究所 IWS 正在领导一项针对新一代硫基电池的研究项目。“MaSSiF——固态硫硅电池的材料创新”研究项目的重点是设计、构建和评估具有高存储容量的轻质、低成本硫基原型电池。

中国科学技术大学姚宏斌课题组、李震宇课题组与浙江工业大学陶新永课题组合作,设计开发出镧系金属卤化物基固态电解质新家族,实现了无任何电极修饰且室温可运行的全固态锂金属电池。相关研究成果论文4月5日发表于《自然》。

中国科学技术大学马骋教授团队通过球差校正电镜的原子尺度观测,研究了空间电荷层对全固态锂电池中离子传输的影响,并发现这一现象的微观机理和过往几十年的认知截然不同。研究成果发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。

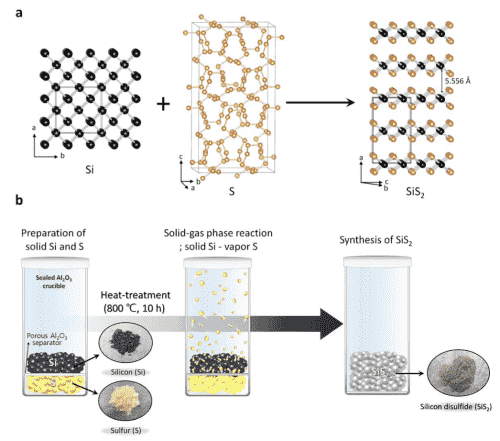

韩国电工技术研究院 (KERI) 和 Kumoh国立技术研究院 (KIT) 的研究人员开发了一种低成本的二硫化硅 (SiS 2 ) 生产技术,用于固态电解质(银辉石型),有可能加速全固态电池 (ASSB) 的商业化。

电池技术是新能源车、储能等关键“双碳”技术的核心,而下一代电池的研究焦点,在于比起目前商业化锂离子电池具有更高安全性和更大能量密度提升空间的全固态锂电池。

中国合肥工业大学和美国得克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员通过原位聚合制备了一种用于钠金属电池的基于聚(1,3-二氧戊环)(PDOL)的准固体电解质,并证明了氟代碳酸亚乙酯(FEC)对形成稳定的固体电解质界面(SEI)和防止界面副反应的关键作用。

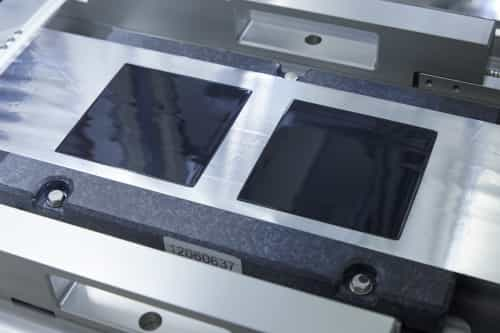

日产公布了叠层全固态电池 (ASSB) 电池的原型生产设施,该公司计划于 2028 年将其推向市场。该原型设施位于神奈川县日产研究中心内,旨在进一步促进开发的全固态电池。

最近的电池火灾重新调查了锂离子电池的安全性。一种可能的电池安全途径是固态电池,它用不易燃的固体电解质代替易挥发和易燃的液体电解质。虽然这种固体电解质替代品的安全性优势已得到广泛认可,但具有高能量密度的锂金属负极固态电池的更广泛安全性尚未得到严格检查。

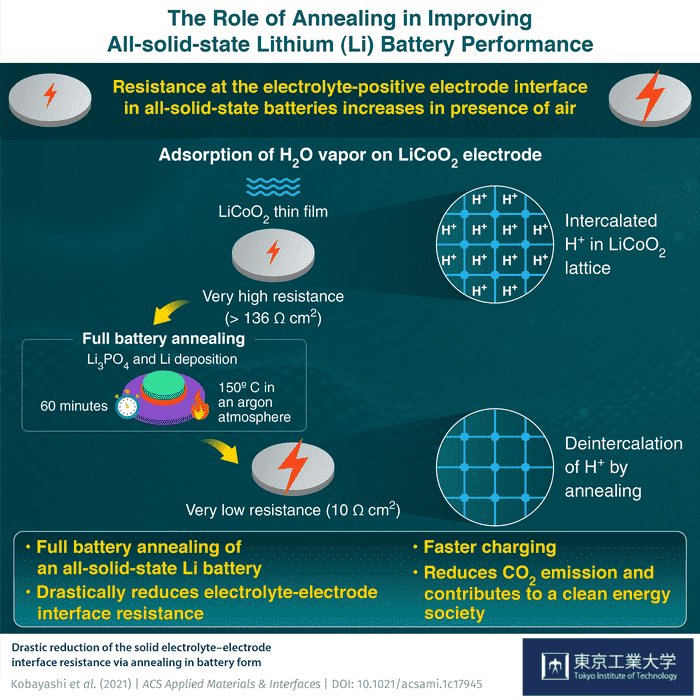

来自东京工业大学、AIST 和山形大学的研究团队近日发明了一种恢复低电阻的策略,从而在全固态电池商业化道路上迈出了坚实的一步。他们还探索了基本的还原机制,为从根本上了解全固态锂电池的工作原理铺平了道路。

日本东北大学组成的研究团队,开发出了利用3D打印机制造的全固体电池技术。该技术使用可自由改变硬度的材料,只需几个小时即可完成制造,且无需高温工序。该技术有助于全固体电池尽早实用化。