近日,北京大学物理学院现代光学研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室和纳光电子前沿科学中心“极端光学创新研究团队”的杨起帆研究员、刘文静研究员、肖云峰教授以及龚旗煌院士等人合作,实验上首次基于光子芯片获得了携带轨道角动量特性的光学频率梳。

近日,北京大学物理学院现代光学研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室和纳光电子前沿科学中心“极端光学创新研究团队”的杨起帆研究员、刘文静研究员、肖云峰教授以及龚旗煌院士等人合作,实验上首次基于光子芯片获得了携带轨道角动量特性的光学频率梳。

一个名为“防区外气溶胶测量远程光网络”(SAURON)的新项目旨在利用激光技术检测空气中的危险气溶胶,以预防工业事故和化学袭击等潜在威胁。

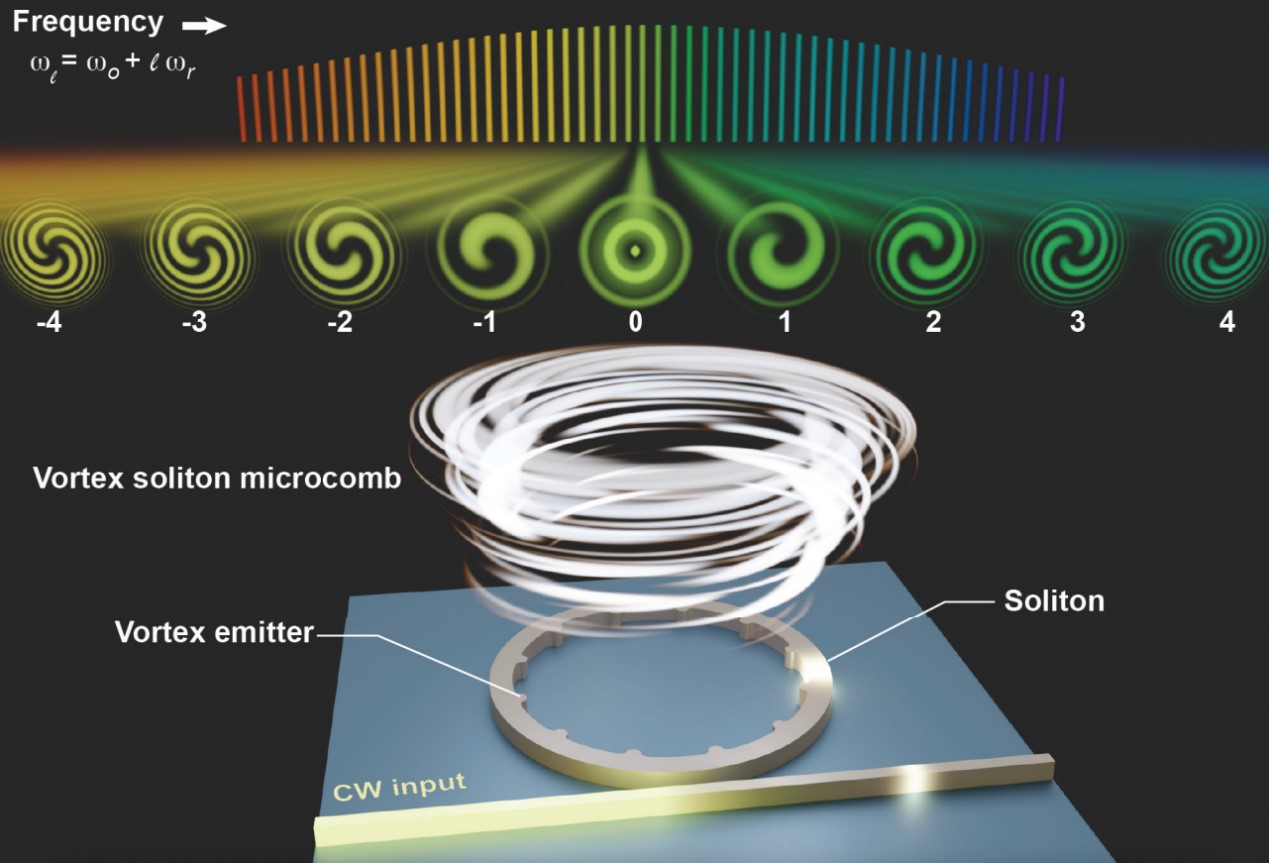

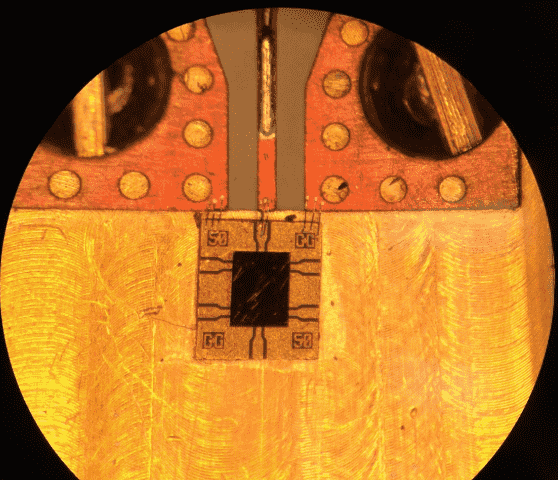

近日,北京大学物理学院现代光学研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室、纳光电子前沿科学中心“极端光学创新研究团队”杨起帆研究员、刘文静研究员、肖云峰教授以及龚旗煌院士等人合作,在实验上首次基于光子芯片获得了携带轨道角动量特性的光学频率梳。2024年3月29日,相关研究成果以“集成涡旋孤子微梳”(Integrated vortex soliton microcombs)为题,发表于《自然•光子学》(Nature Photonics)。

南京大学现代工程与应用科学学院姜校顺、肖敏团队利用片上光学微腔中的大振幅光力振荡,实现了一种新的光学频率梳(光力光学频率梳)。这种片上微型光学频率梳具有低重频、光谱平坦等优点。基于这种大振幅的光力振荡,研究团队还同时实现了宽带的微波频率梳。

光学频率梳是当今激光与时间频率学科的前沿技术。它有效地链接了光学频率与微波频率,在过去二十年间推动了精密光谱学、光学测量技术、量子精密操控、光钟等重要技术的发展。

一直以来,研究人员都致力于提高微波信号的频率稳定度,以实现电子设备或系统的高精度可靠运行。近日,美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员利用自主研制的最精准镱原子光晶格钟、高性能光电探测器和光学频率梳,获得了频率不稳定度为10-18的微波信号,该微波信号的频率稳定度较现今最精准铯原子喷泉钟的提高了100倍。该项研究成果标志着电子学技术实现了跨越式发展,可使远距离时间传递和导航定位系统更精确,通信系统更可靠,雷达和天文学成像分辨率更高。