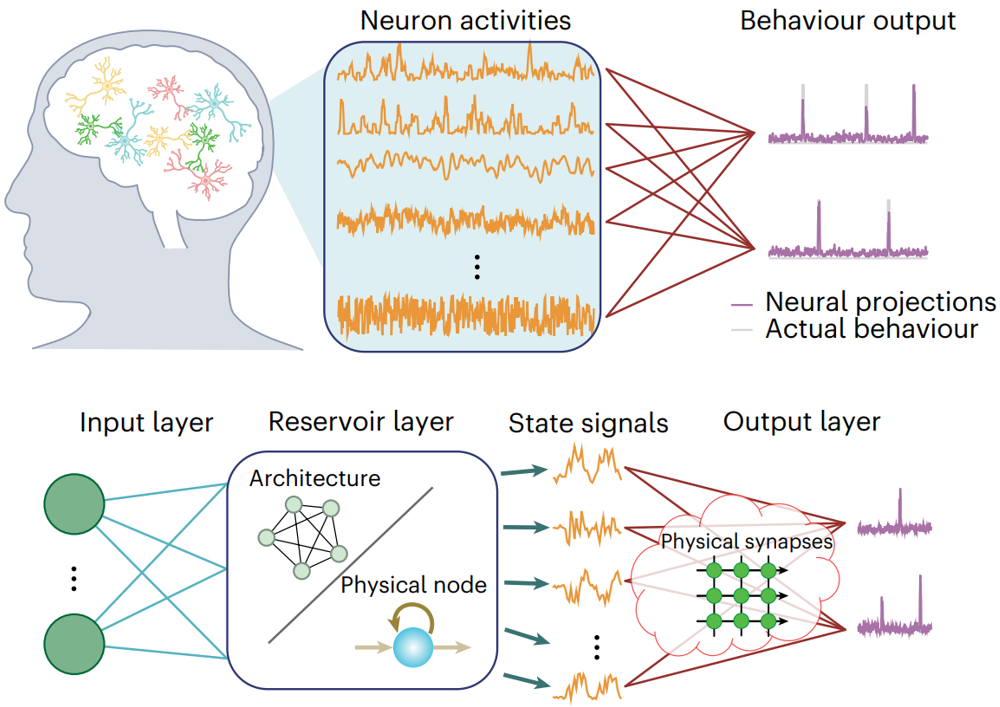

储备池计算(Reservoir computing)是一种适用于高效处理时序信号的仿生神经网络,物理储备池计算能够高效地挖掘电子器件的动态特性作为计算资源,用于硬件实现循环神经网络,通过复杂的递归动力学机制对输入信号进行非线性映射和信息编码,具有高效简洁、易于实现全模拟和全并行计算等优势,逐渐成为类脑计算领域的一个热点研究方向,在人工智能、边缘计算、非线性系统等领域具有广泛的应用前景。

储备池计算(Reservoir computing)是一种适用于高效处理时序信号的仿生神经网络,物理储备池计算能够高效地挖掘电子器件的动态特性作为计算资源,用于硬件实现循环神经网络,通过复杂的递归动力学机制对输入信号进行非线性映射和信息编码,具有高效简洁、易于实现全模拟和全并行计算等优势,逐渐成为类脑计算领域的一个热点研究方向,在人工智能、边缘计算、非线性系统等领域具有广泛的应用前景。

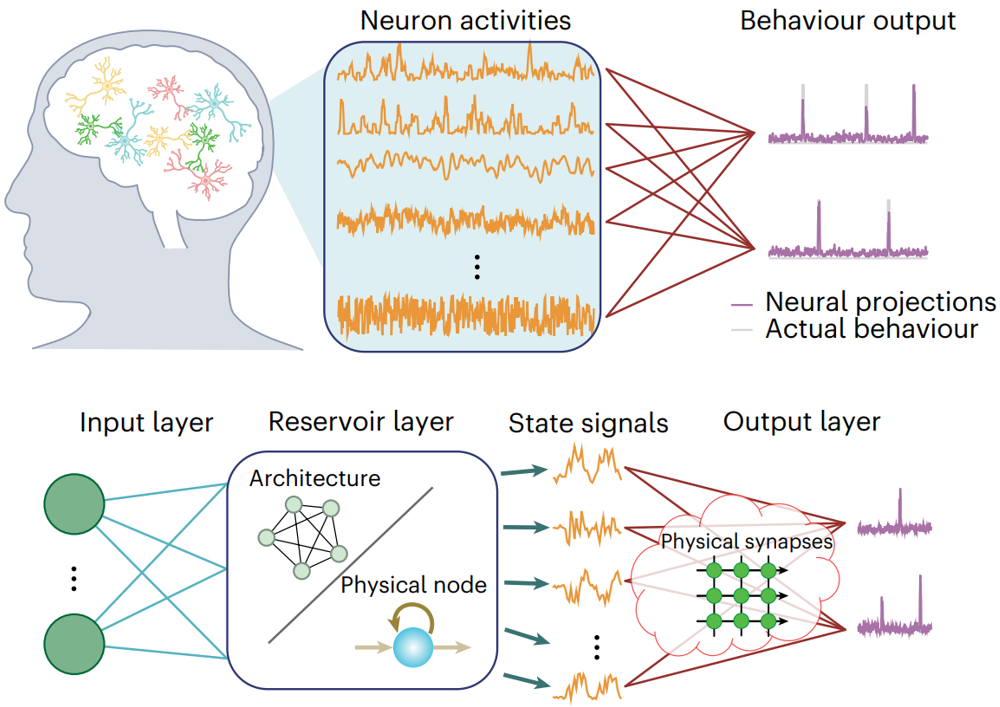

7月3日,复旦大学智能复杂体系基础理论与关键技术实验室林伟教授、朱群喜博士课题组与国防科技大学赵城利副教授的课题组合作报道了一种基于储备池计算的复杂动力系统关键临界点检测框架。该方法展现出高效且鲁棒的关键临界点检测效果,可以更好地理解和预测复杂动力系统行为。

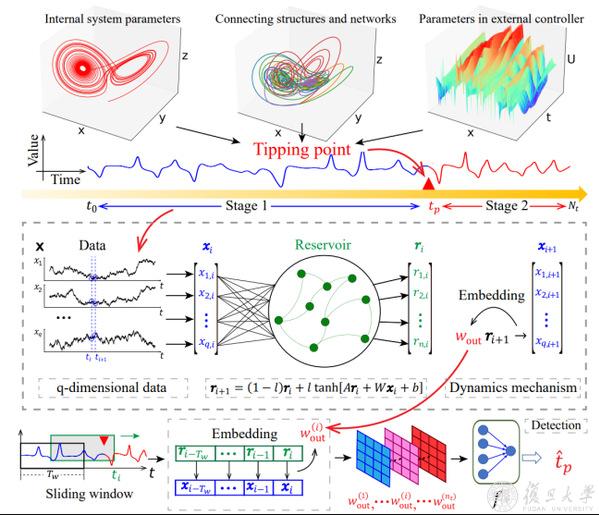

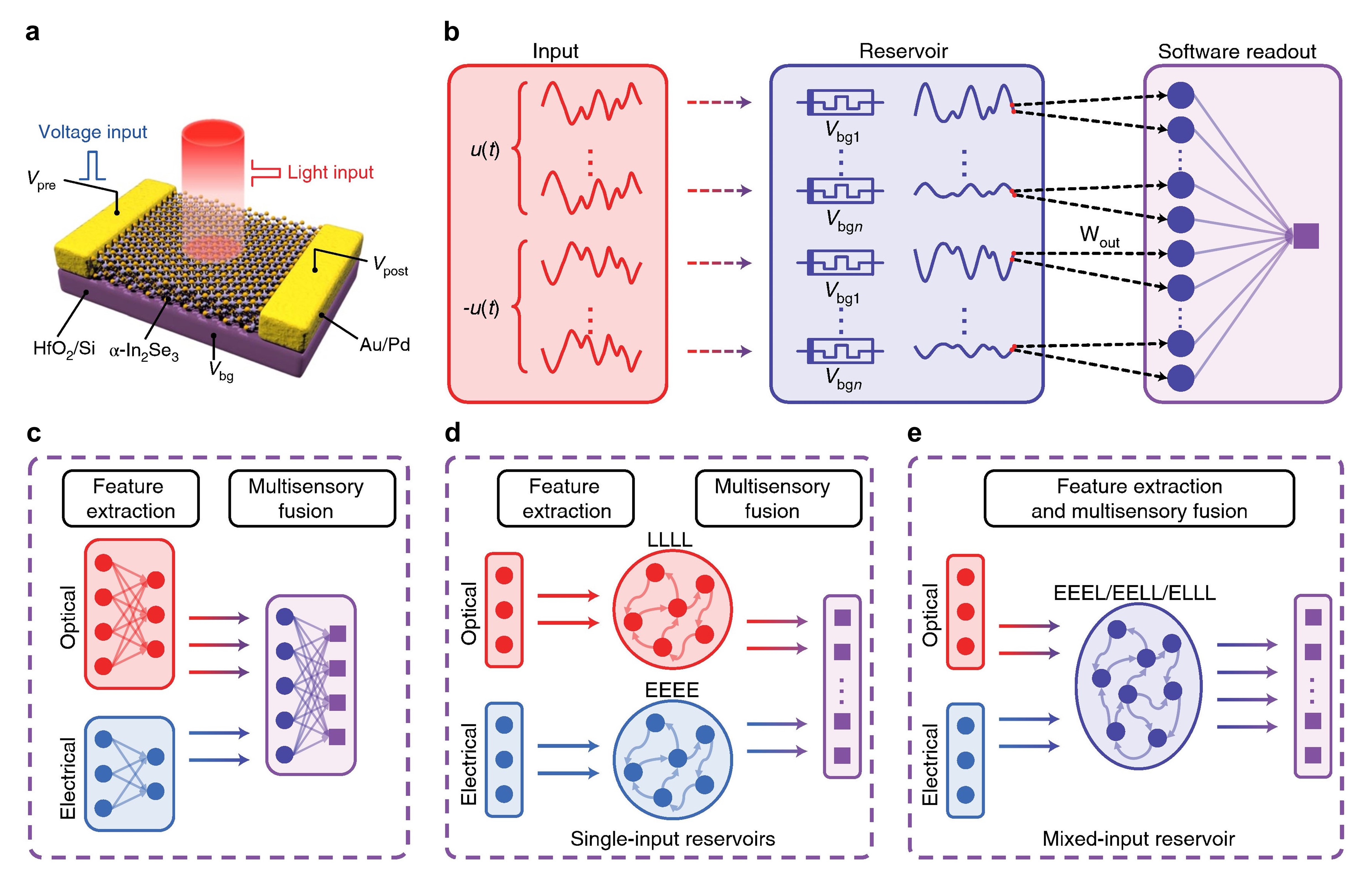

人类视网膜通过感知光信号收集丰富的动态图像,并对其进行预处理,进而加速下游视觉皮层的任务识别。传统硅视觉芯片的信号感知、存储,与处理单元相互独立,各单元之间大量频繁的数据传输和模数转换,不仅产生大量的能耗,而且严重限制了算速。这一局限性随着摩尔定律的减速进一步加剧。因此,开发柔性且具有“感算一体”特征的光电材料和器件,对于实现低功耗高算速的边缘计算器件具有重要意义。

中国科大微电子学院龙世兵教授团队与复旦大学芯片与系统先进技术研究院刘琦教授团队合作,利用深紫外(DUV)光电突触结合忆阻器的构架实现了基于储备池计算(RC)的指纹识别系统

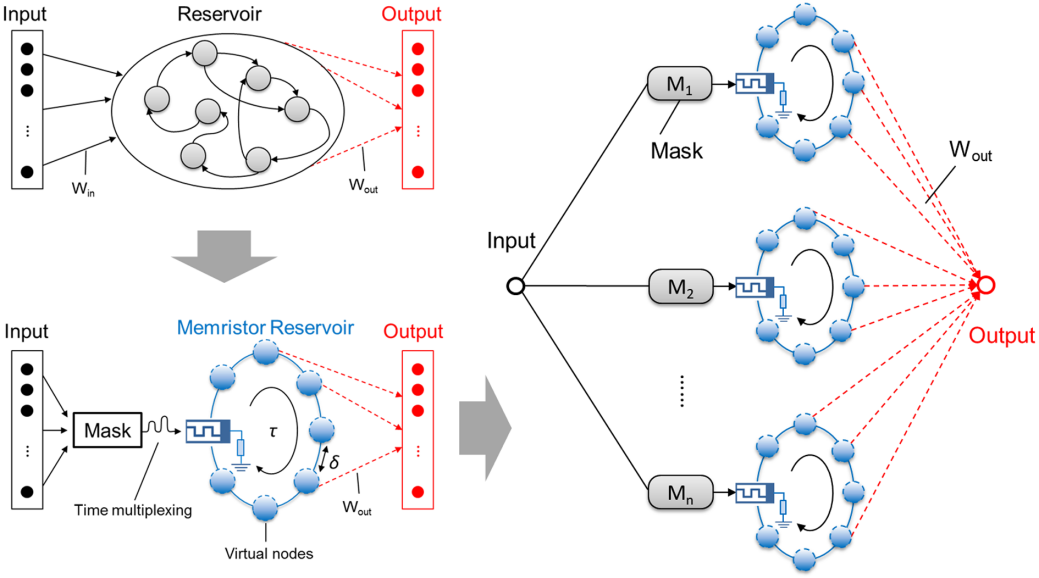

储备池计算(Reservoir Computing)是其中备受关注的一种计算范式,具有易于训练、硬件开销低等优点,并且可以使用各种电学和光学硬件实现。储备池计算硬件所需的关键特性是非线性和短时记忆,前者可以将输入信息非线性地映射到高维空间,而后者意味着系统的状态由当前输入和最近的输入共同决定。满足上述要求的动态忆阻器件被用于硬件实现储备池计算,并展现出广阔的应用前景,在语音数字识别、混沌系统预测、解决二阶非线性任务和实时神经活动分析等方面取得了显著的进展。

基于忆阻器的储备池计算(Reservoir Computing,RC)作为一种处理时间序列信息的轻量化网络近几年受到广泛关注。但物联网快速发展对计算网络的高密度和低功耗提出了更高要求。

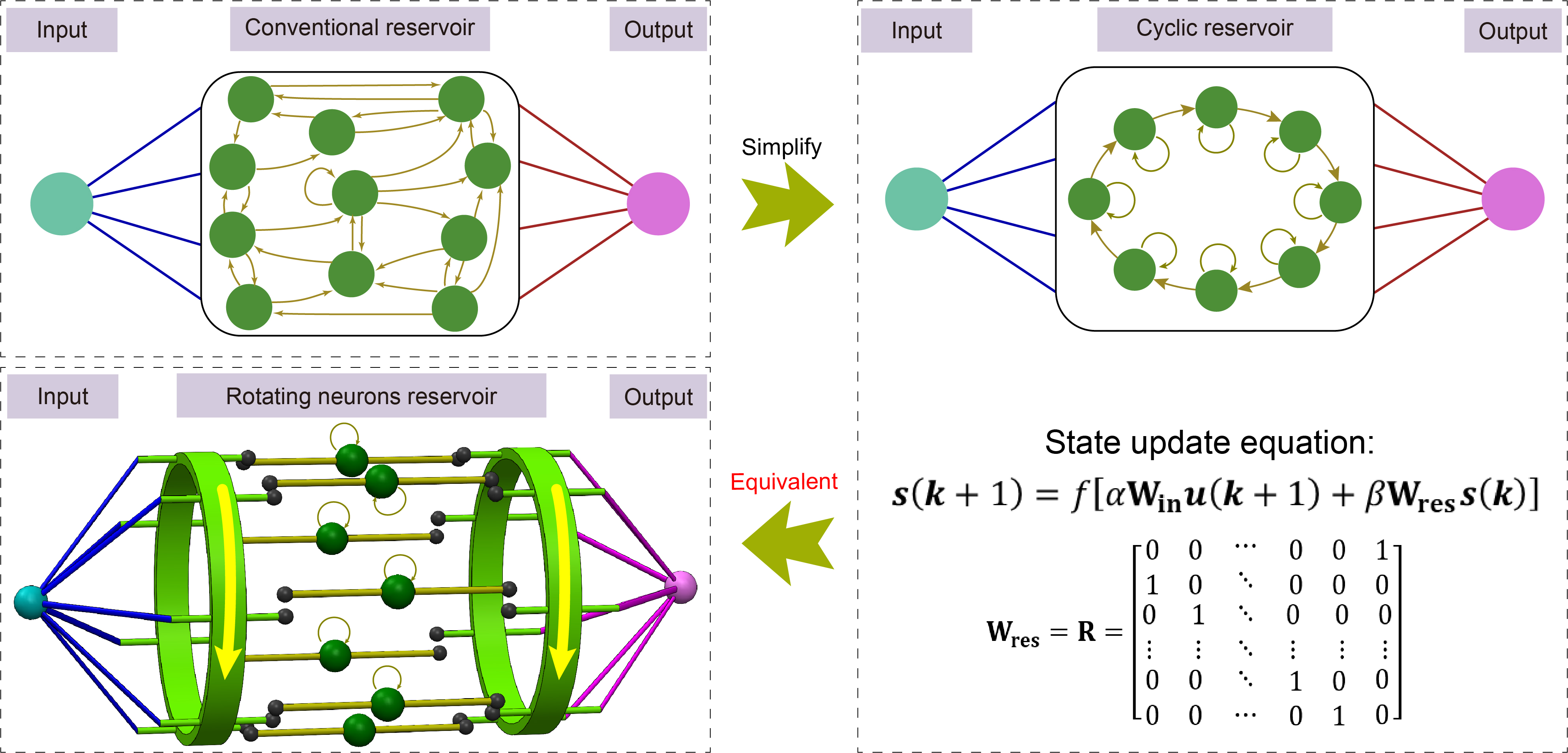

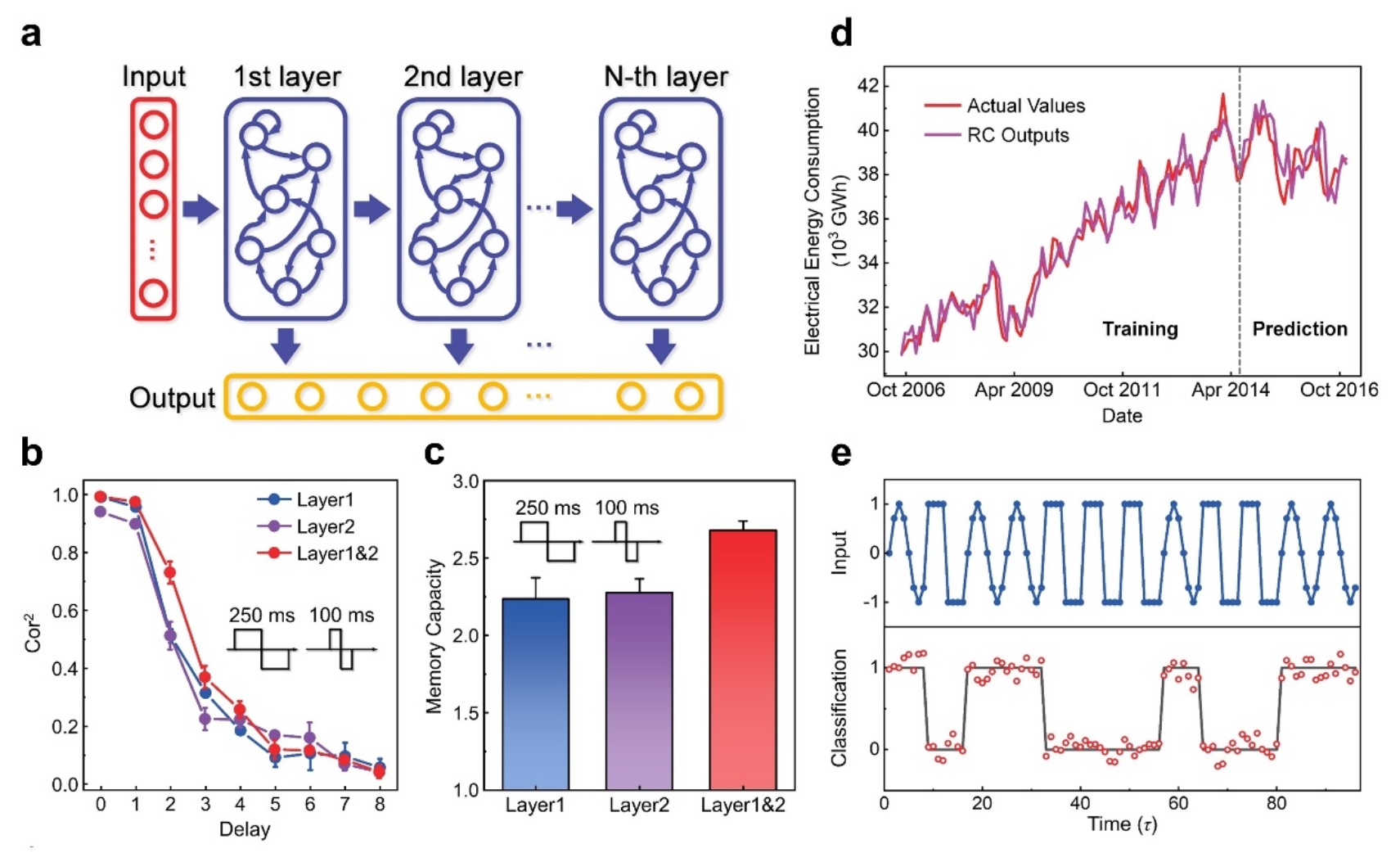

随着摩尔定律的放缓,基于硅晶体管和冯诺依曼架构的传统计算硬件系统在人工智能时代面临严峻的性能瓶颈。受大脑启发,基于新原理器件的类脑计算致力于充分挖掘电子器件自身的物理属性作为计算资源,从而在硬件层面高效实现各种人工神经网络。其中,储备池计算(Reservoir Computing)是一种适用于高效处理时序信号的人工神经网络,以其特有的记忆特性和易于硬件实现等优点成为近年来类脑计算领域的前沿热点。

储备池计算(Reservoir Computing)是一种低训练代价、低硬件开销的循环神经网络(RNN),在时序信息处理方面具有广泛的应用,例如波形分类、语音识别、时间序列预测等。储备池计算系统由神经元循环连接的储备池和输出层两部分组成,其中仅有输出层需要训练,从而显著降低了训练代价,而系统中的储备池可以由具有短时程特性的非线性器件来实现。

储备池计算是一种模仿人脑工作方式的计算方法。美国科学家在最新一期《自然·通信》杂志上撰文称,他们找到了一种新方法,将储备池计算的速度提高33到100万倍,而所需的计算资源和数据输入却大大减少,新一代储备池计算有助于解决一些最困难的信息处理问题,比如预测流体的动态等。

储备池计算(Reservoir Computing, RC)是一种适用于处理时序信号的高效人工神经网络,其衍生于传统的递归神经网络(RNN),但具有更低的训练代价和更简易的硬件实现,已经在动态系统识别、时间序列预测等领域得到广泛应用。最新研究发现,复杂连接的递归神经网络可以被一个非线性的动态物理系统等效替代,这表明完整储备池计算系统有望基于少数几个元器件便可实现。