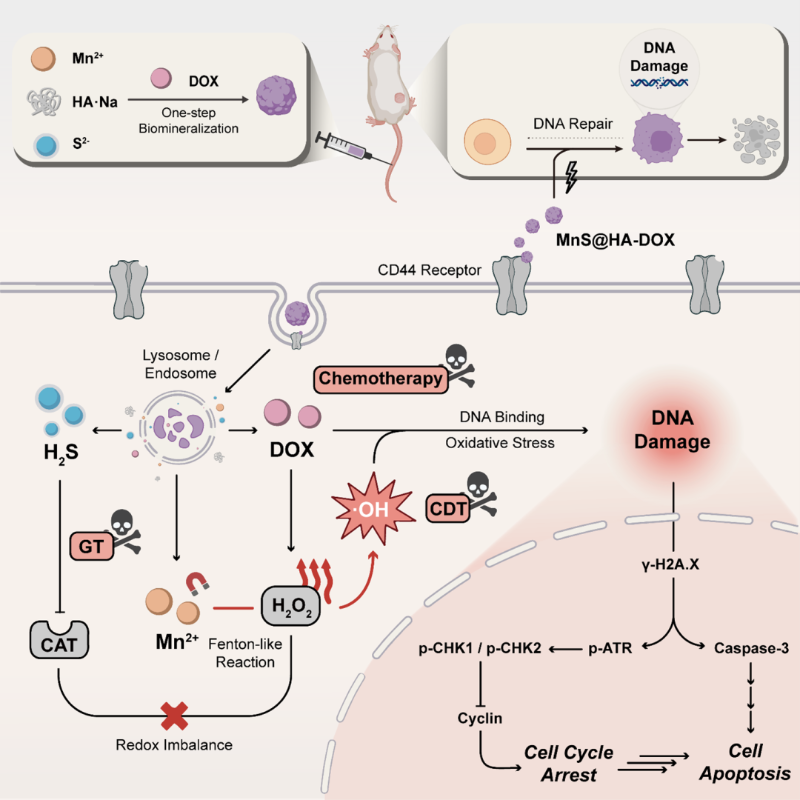

乳腺癌是一种在女性中发病率、致死率均较高的疾病,目前常用的化疗、放疗和手术切除等方式存在较大副作用,且复发率高。近年来,癌症治疗新策略得到大量研究,其中化学动力学疗法(chemodynamic therapy, CDT)相关研究备受瞩目。其作用机理主要是利用纳米材料在癌细胞内发生芬顿/类芬顿反应,将代谢产生的过氧化氢(H2O2)催化转变成可杀伤癌细胞的羟基自由基(·OH)。

英国剑桥大学和加拿大拉瓦尔大学的科学家开展了一项大规模国际合作,确定了至少4个与乳腺癌相关的新基因,这些基因最终可能被纳入检测,以确定女性罹患乳腺癌的风险,并为开发新疗法提供参考。相关研究刊发于最新一期《自然·遗传学》杂志。

麻省理工大学的研究人员设计了一种可穿戴的超声波设备,这种设备是一个灵活的贴片,可以附着在胸罩上,让穿戴者可以沿着贴片移动超声波跟踪器,从不同的角度对乳房组织进行成像。 经过测试该设备获得的图像与医疗成像中心超声波图像分辨率相当。

新的研究表明,放疗并不能提高老年早期乳腺癌患者的生存率。研究人员说,在保乳手术和激素疗法(目前的标准疗法)的同时加入放疗对 65 岁或以上患者的死亡率没有影响。

由奥塔哥大学领导的一项全球研究发现了一种基因,修改后可以降低患乳腺癌的风险。这一发现也为开发降低风险的药物打开了大门——该项目已经获得资助,也将由奥塔哥大学领导.

华盛顿大学医学院 (UWSM) 的一组研究人员在过去 20 年中一直致力于研究乳腺癌疫苗。在他们最近发表的研究中,他们终于揭示了他们的乳腺癌疫苗第一阶段人体试验的结果。

据世界卫生组织(WHO)称,乳腺癌是最常见的癌症之一,每年全世界约有230万人患上这种疾病。如果医生及早发现乳腺癌,患者通常对治疗反应良好。然而,如果癌症已经发生转移——当循环癌细胞脱离原始肿瘤,通过血管穿过身体并在其他器官中形成新的肿瘤时,情况就会变得糟糕。

男性不育也可能与其他健康问题有关。最近发表在《乳腺癌研究》杂志上的一项研究揭示了乳腺癌与男性不育症之间的密切联系。该研究强调,尽管男性乳腺癌不太常见,但与没有生育问题的男性相比,不育男性患乳腺癌的几率是男性的两倍。

一提到“乳腺癌”,大多数人脑海中首先想到的就是女性。但事实上,无论男女都会患这种疾病。广东的一位男子胸前有一处小伤口,本来没当回事,谁知10个月后伤口长到超过半个手掌大小,到医院检查竟是得了乳腺癌!

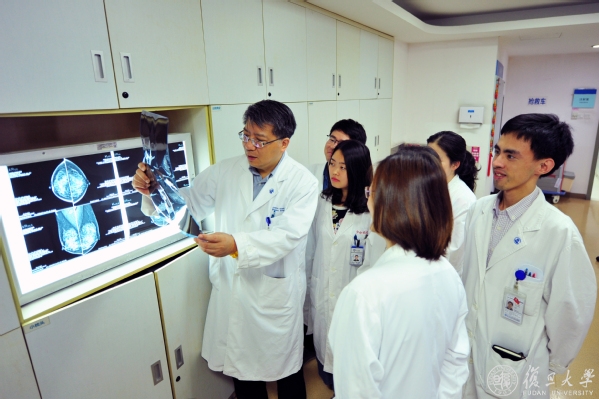

约占所有乳腺癌人群15%~20%的三阴性乳腺癌,是乳腺癌中一种恶性程度高、预后差且缺乏有效治疗靶点的一种亚型,被业界称为“最毒乳腺癌”。短期内的复发和远处转移严重制约三阴性乳腺癌患者生存期。多年来,复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科主任邵志敏教授、副主任余科达教授领衔团队,始终致力于寻找导致三阴性乳腺癌疾病快速进展“开关”的调控机制

据外媒报道,一项新研究表明,日常用品中发现的数百种化学物质可能会增加人们患乳腺癌的风险。研究人员解释称,这些化学物质会通过让乳腺组织细胞分泌出更多导致乳腺癌的激素来影响患乳腺癌的风险,然而关于它们是如何导致这种变化的还不清楚。研究结果发表在《环境健康展望》杂志上。

近日,发表在肿瘤学领域权威杂志《BRITISH JOURNAL OF CANCER》的一项新研究中,提出了乳腺癌患病风险与乳房X线微钙化灶相关,微钙化灶群是乳腺癌的独立危险因素,且绝经前妇女的估计风险更高。在绝经后女性中,微钙化灶群与乳腺癌之间的关联与基线乳房X线检查结果病灶的密度类似。乳房X线微钙化被认为是乳腺癌的早期迹象。

近期,复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科连续获得三项研究突破:绘制最大规模的中国人群乳腺癌基因突变图谱,探索国人乳腺癌精准治疗靶点并在临床上成功应用;在有“最难治”乳腺癌之称的三阴性乳腺癌研究领域,继续完善“复旦分型”研究体系,首次提出基于代谢特征的治疗策略;鉴定中国患者特异的胚系基因变异,证实国人三阴性乳腺癌特异性治疗靶点的存在。

日前,由复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科邵志敏教授、余科达教授团队发布的一项研究成果证实,三阴性乳腺癌治疗的“白金方案”——单周密集应用化疗药物紫杉醇联合卡铂(“铂”俗称“白金”,“卡铂”是含铂化疗药),可将该类患者的5年无病生存率提升至86.5%,远高于既往的标准辅助化疗方案。