据中国航天科工二院25所官方消息,近日25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验,利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现了4种不同波束模态,通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输,最大限度提升了带宽利用率,为6G通信技术发展提供重要保障和支撑。

在德国,由政府资助的6G-ICAS4Mobility(6G移动综合通信与传感)项目旨在将目前单独运行的通信与传感系统(ICAS)更紧密地互连,并将其集成到一个6G系统中。在未来三年,该项目将为未来6G标准奠定重要基础。博世牵头的大学、汽车供应商、通信和雷达专家以及无人机供应商联盟已经开始研究。

一支由香港城市大学(香港城大)科学家联合带领的研究团队,研发出可调控辐射波束的方向、频率和幅度的新型天线,有望在第六代无线通讯的通讯感知一体化中发挥重要作用。

加拿大科学家开发用于6G通信网络的创新技术,一种新的波导可以彻底改变太赫兹信号传输和处理,以实现更快、更广泛的通信链路。该研究工作是该领域的首创,发表在著名的《自然通讯》杂志上。

紫金山实验室发布6G核心技术创新成果,通信速率提升数十倍。太赫兹无线通信被认为是6G核心技术,其巨大的频谱资源可支撑1Tbps通信速率,比5G提升10~100倍,打破世界无线通信实时传输最高纪录,能满足全息及“元宇宙”通信等新型应用需求。

2021全球6G技术大会将于11月23日—25日在南京举行。大会将采取现场研讨+全球多地远程互动的方式,齐聚全球各个国家6G技术研究力量,围绕6G应用场景及需求、6G网络架构、6G无线传输技术和天地融合技术与按需服务等议题展开深入讨论。

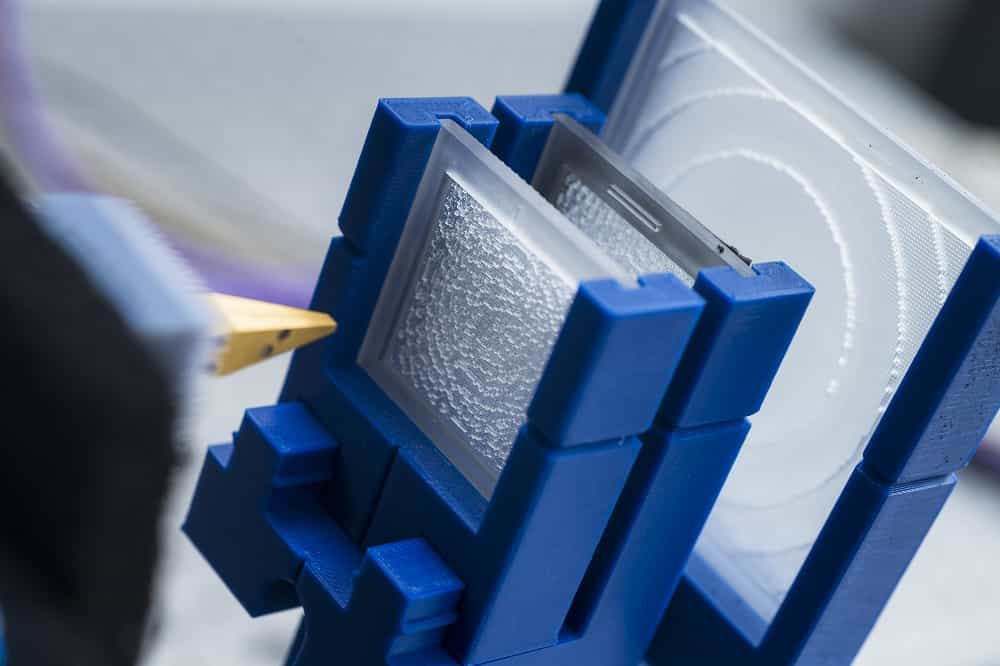

一种被称为复用器的超小型硅芯片新设计将有效管理太赫兹波,这是6G等下一代通信的关键。来自日本大阪大学和澳大利亚阿德莱德大学的研究人员共同合作,为300GHz频段太赫兹范围通信生产了由纯硅制成的新型多路复用器。

从移动网路演进发展史来看,在1980年代,1G的重点是在为企业客户提供语音服务,到了2G才将手机通话扩展到了消费者。在2000年代初期,3G则是专注于为企业提供数据服务,而到了4G的2010年代,移动网路才完全在消费者之间传播开来。如果历史的脉络不变的话,5G与6G的命运很可能又再一次面临相同的情况。

据外交学者官网4月13日消息,《外交学者》刊文《日本和美国能否引领6G之路?》。文章指出,尽管5G商业化应用刚刚起步,美日政策制定者已经考虑如何发展6G和其他超越5G的技术。

随着第五代移动通讯技术(5G)逐步普及,支撑未来五至十年全面覆盖的超高速网络,第六代(6G)技术的研发也已展开序幕。香港城大电机工程学系讲座教授兼大赫兹及毫米波国家重点实验室主任陈志豪教授领导的跨学科专家团队,正致力推动太赫兹技术的发展,尤其在6G移动通讯、成像和光谱工具方面的应用。

目前在这个早期阶段,6G广域无线网络几乎没有科技蓝图或知名度很高的正式名称,但是随着使用在新一代发射器和卫星的新材料和化合物组成的半导体,这一涵义对于厂商来讲就是一个新时代商机的开始。

CEA-Leti宣布了一项有关下一代无线连接的富有远见的EU 6G研究项目。它称为RISE-6G,它将基于可重构智能表面(RIS)设计、原型和测试智能和可持续能源的技术进步,从而实现对无线传播环境的可编程控制和塑造。

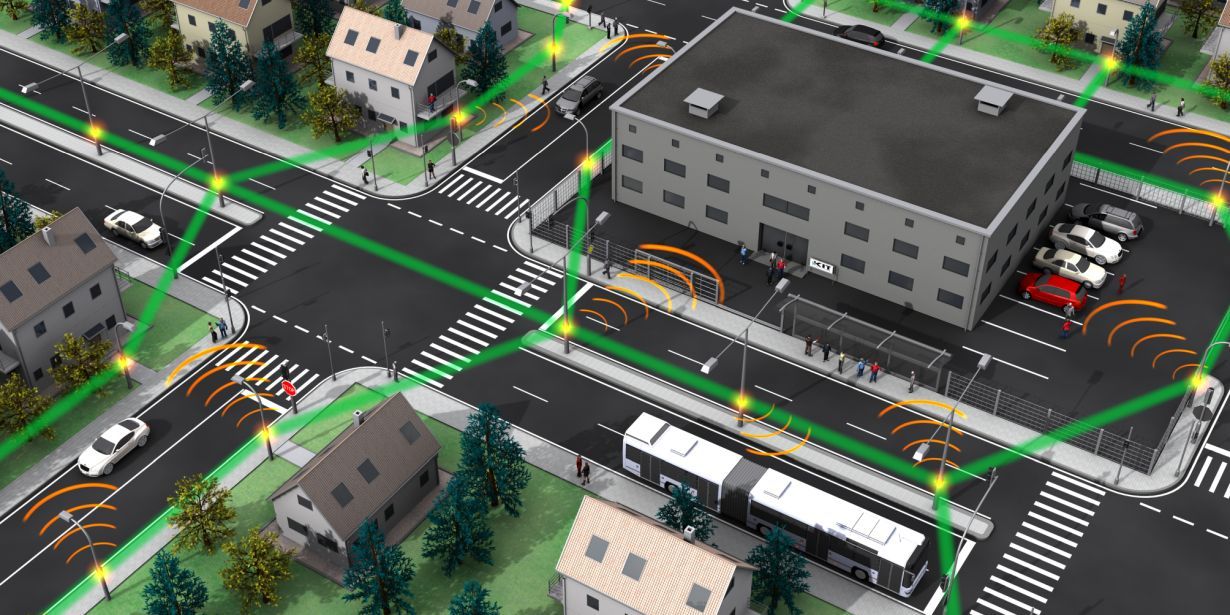

尽管5G才刚刚成为现实,但科技人员已经在研究下一代重要的网络:6G。无线通讯对于人们的日常生活,以及企业竞争力愈来愈重要,从无人驾驶汽车到连接网络的咖啡机,从监视医疗状况的智能传感器到充满机器人的工厂,无线技术的力量正推动着人们生活与工作不断前进。

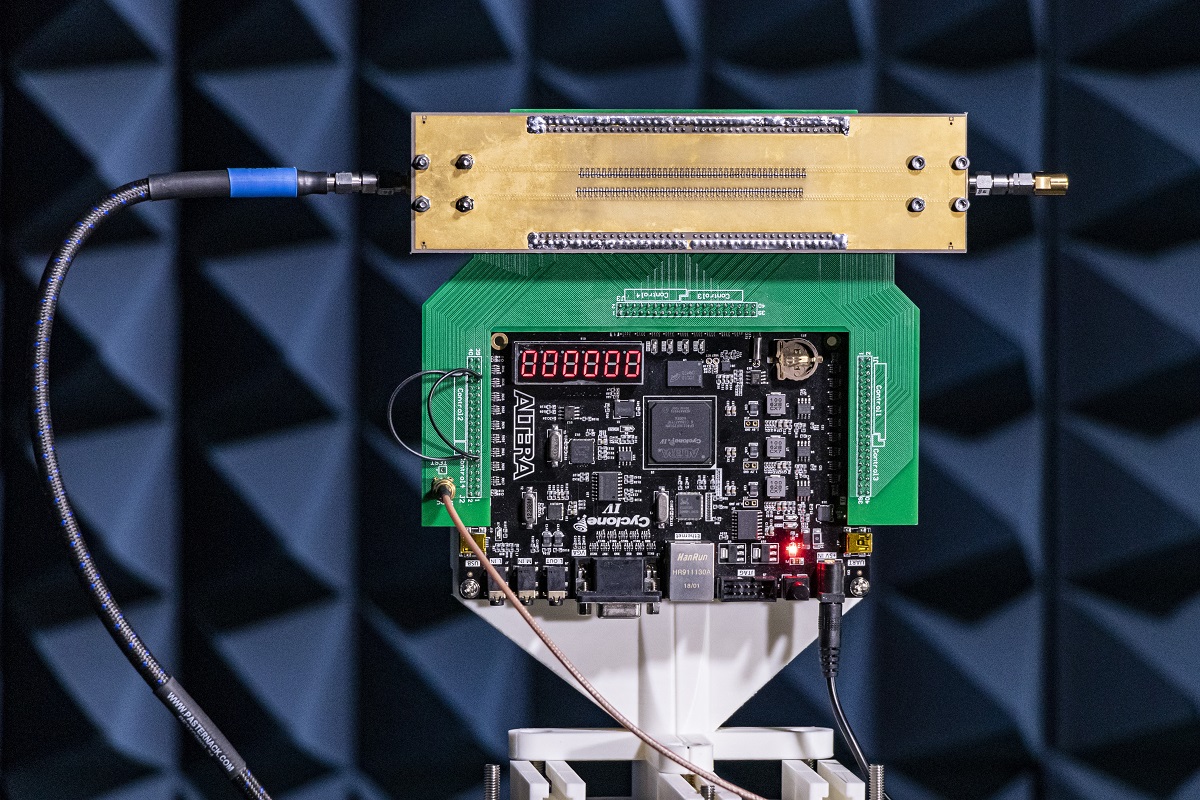

斯科尔科沃科技研究院(Skolkovo Tech)的专家们研发出了一种装置。借助这种装置,可以制造出6G通信系统用的部件。设在斯科尔科沃科技研究院的无线通信与物联网国家技术倡议权限中心主任德米特里·拉工采夫向俄罗斯卫星通讯社与广播电台介绍了详情。

太赫兹频段是一种新的频率资源,有望用于未来的超高速无线通信——如第六代(6G)通信技术。德国和美国科学家研制出一种新型低成本太赫兹接收器,由一个二极管和一个专用的信号处理器组成,能在110米范围内以115吉比特(Gb)/秒的速率、0.3太赫兹(THz)的载波频率传输数据。

近日,一个来自德国、意大利和英国的研究团队成功开发出一种关键的光子组件,实现了半导体量子阱的子带间跃迁与金属腔的光子模式超强耦合,有望用可饱和吸收体(SA)来制造廉价的、可引发短太赫兹脉冲的量子级联激光器(QCL)。这将成为太赫兹应用道路上的一个重要里程碑。