瑞典查尔姆斯理工大学的研究团队在《自然》杂志发表的最新研究成果中,成功开发了一款革命性的光放大器,其数据传输速度可达现有光纤系统的10倍,同时具备微型化、低噪声和宽带宽等突破性优势。

瑞典查尔姆斯理工大学的研究团队在《自然》杂志发表的最新研究成果中,成功开发了一款革命性的光放大器,其数据传输速度可达现有光纤系统的10倍,同时具备微型化、低噪声和宽带宽等突破性优势。

在当今的信息时代,数据传输速度是推动技术进步的关键因素之一。随着互联网的普及和大数据的应用,人们对快速、高效的数据传输和处理的需求越来越高。传统的硅基计算设备在处理大量数据时存在能源效率低下的问题,这限制了计算技术的发展。为了满足未来计算需求,科学家们一直在寻找新的解决方案。

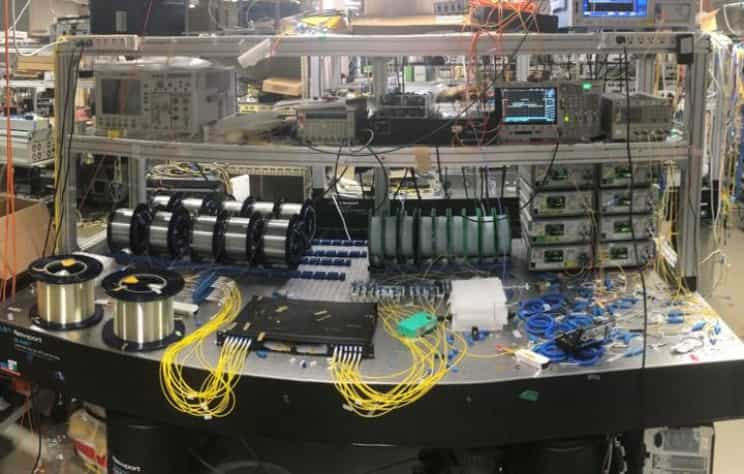

随着光纤通信重要核心技术在规模、速度和能效方面接近极限,需要进一步扩展数据传输能力的新技术。瑞典查尔姆斯理工大学联合研究开发了使用芯片级微梳环形谐振器源进行每秒千兆位的数据传输。成果发表于《自然》杂志。

在 2022 年 10 月 20 日发表于《自然·光子学》期刊上的一篇文章中,哥本哈根的科学家们,介绍了他们通过单个光子芯片 / 光纤线缆创下的数据传输新纪录。报道指出,丹麦技术大学(DTU)的一支研究团队,在硅光子学领域取得了新的突破 —— 达成了前所未有的 1.84 PB/s 数据传输速率。

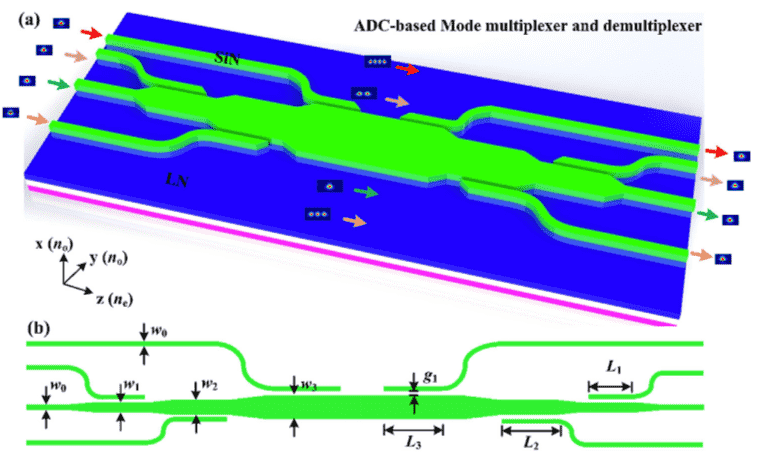

光学复用器是集成光子回路中重要的无源组件之一,它能为光互连、光计算和光传感提供显著的多路并行性。其中,光学模式和偏振复用相对于波分复用大大降低了成本和工艺复杂度,在其他的材料平台上获得了广泛的研究。在薄膜铌酸锂平台上实现模式和偏振复用,可以与高速的电光调制器进行单片集成,构建大容量、低功耗的集成光子回路,对于下一阶段的高速光通信非常具有吸引力。

根据6 月份在国际光纤通信会议上发表的一篇论文,日本的工程师刚刚打破了最快互联网数据传输速度纪录,实现了 319 兆兆比特每秒 (Tb/s) 的数据传输速率。新纪录是在一条超过 1,864 英里(3,000 公里)长的光纤线上创造的。而且至关重要的是,它与现代有线基础设施兼容。

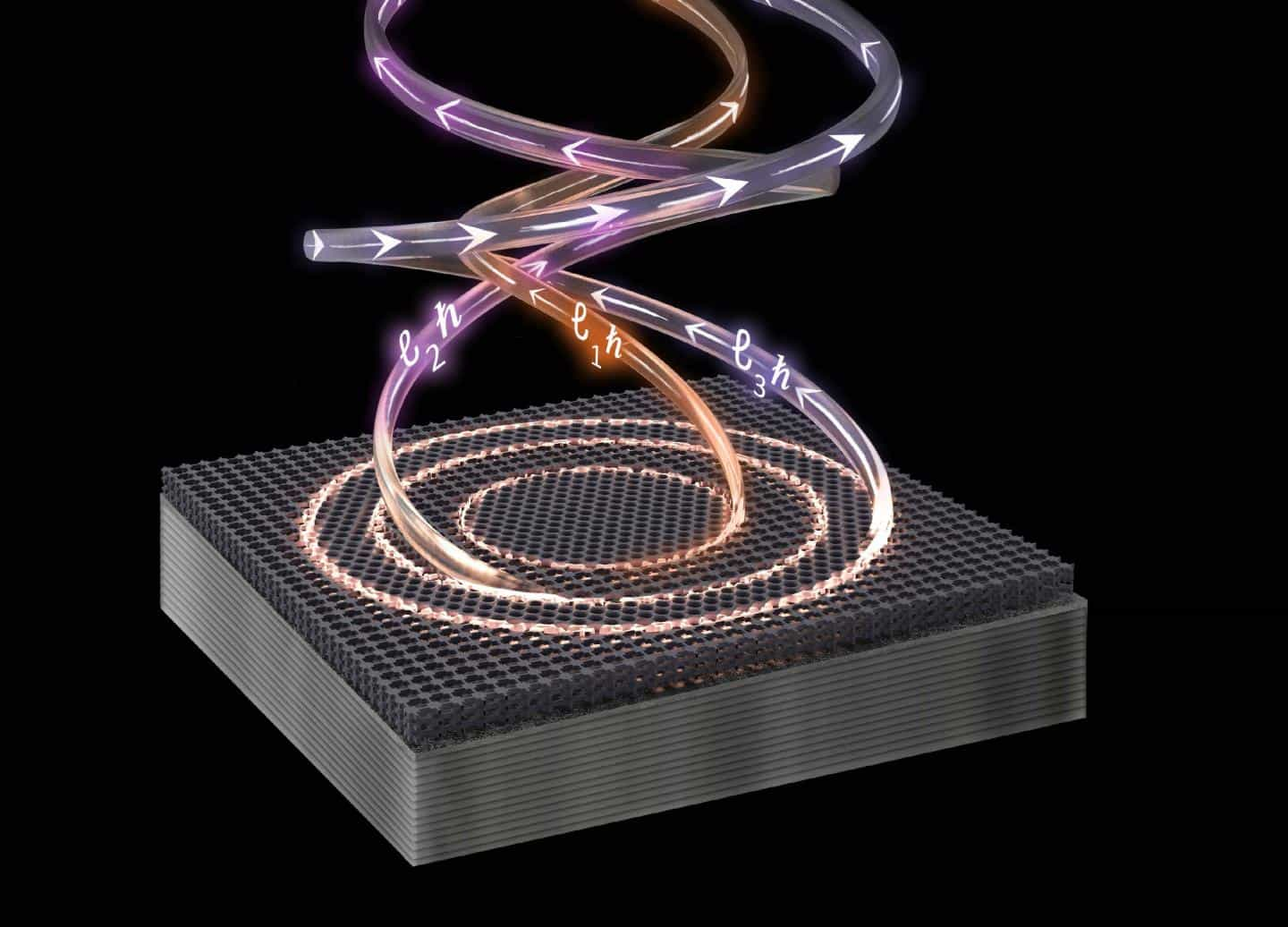

加州大学伯克利分校的研究人员发现了一种利用光波属性的新方法,该方法可以从根本上增加其携带的数据量。有助于突破数据限制,实现超高容量数据传输。他们演示了由同心圆环构成的天线发出的离散扭曲激光束的情况,该同心圆环大致等于人发的直径,小到可以放置在计算机芯片上。

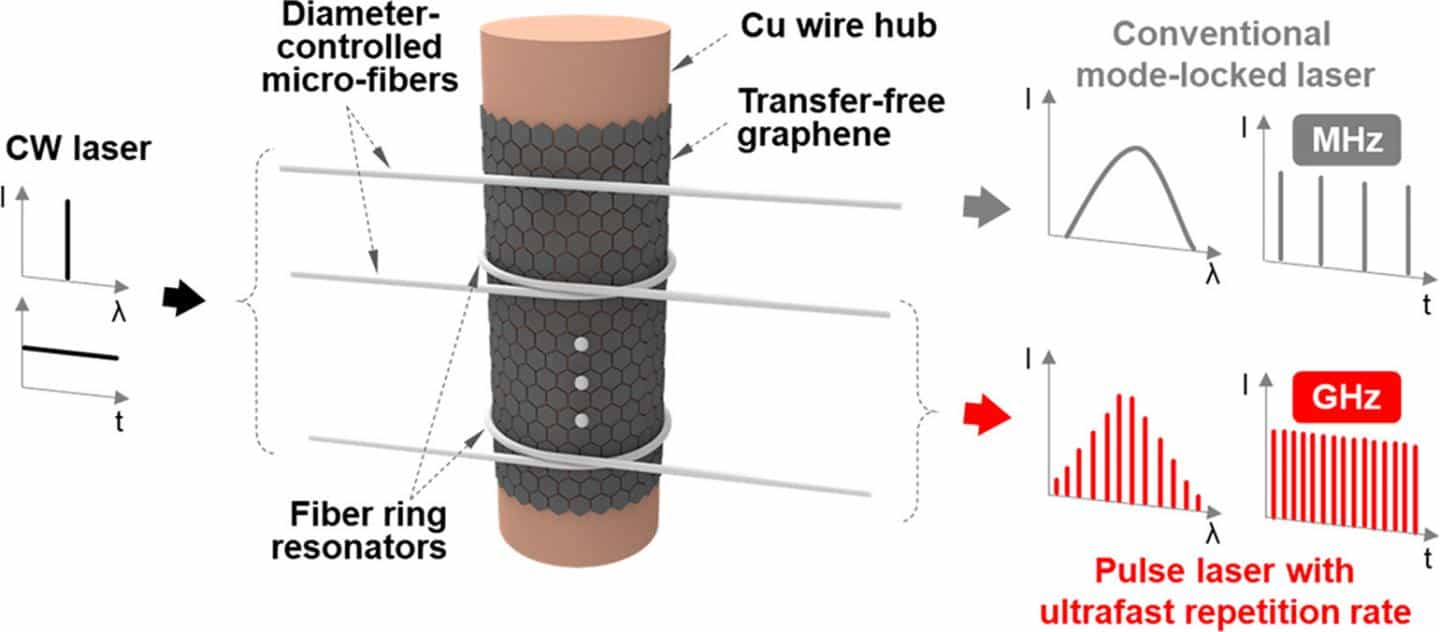

韩国科学技术研究院(KIST)宣布,由光电子材料与器件中心高级研究员宋永元博士领导的研究团队能够以比现有技术水平高至少1万倍的速率产生激光脉冲。这一成果是通过在光纤脉冲激光振荡器中插入一个额外的含有石墨烯的*谐振器来实现的,该振荡器的工作范围为飞秒(10 -15秒)。将此方法应用于数据通信,数据传输和处理速度有望大幅提高。

日本国立信息通信技术研究所(NICT)网络系统研究所的研究人员在单芯多模光纤中实现了世界上首次超过每秒1PB(125,000Gbps)的传输。这比目前多模光纤的传输记录提高了2.5倍。

互联网世界的数据流量与日俱增,有必要建立传输容量更大的网络以满足通讯需求。香港中文大学(中大)电子工程学系孙贤开教授和曾汉奇教授近日带领其研究团队,利用连续区束缚态技术制作芯片。经过反复实验及测试,成功掌握控制传输损耗和串扰的关键技术,并能提供高传输容量,为光通信提供了新的方向。研究结果已刊载于国际顶尖科学期刊《自然通讯》(Nature Communications)。