量子互联网,即通过量子力学原理传输信息的网络,被视为未来通信的圣杯,因为它提供了几乎无法破解的通信安全性。然而,实现量子互联网的一个重大挑战是如何将存储在量子系统中的信息转换为可以远距离传输的光信号。罗切斯特大学的研究人员最近在《自然通讯》上发表了一项研究,他们利用表面声波克服了这一障碍。

埃尔福特被视为未来德国量子网络的一个重要连接点。图林根州已经认识到了这一潜力,并积极支持各种推动量子通信和量子计算的研究项目。8月31日,德国图林根州科学部长沃尔夫冈·蒂芬塞访问了位于埃尔福特的弗劳恩霍夫中心,考察了现有研究项目的进展情况,并启动了Q-net-Q量子研究项目框架下的进一步线路扩展计划。

来自欧洲和加拿大的科研人员将在“超空间”(HYPERSPACE)框架下开展卫星纠缠光子分发的研究项目,希望为洲际量子通信网络奠定基础。项目现已进入三年研究期,参与的科研机构包括德国IOF研究所、意大利的帕维亚大学和帕多瓦大学、法国格勒诺布尔电子和信息技术研究所(CEA-LETI)、奥地利维也纳工大、加拿大国立科学研究院、多伦多大学和滑铁卢大学等。

德国图林根自由州科学部通过1100万欧元资助建设该州的量子通信网络基础设施,其中包括城市耶拿和州首府埃尔福特间以光纤为基础的测试线路。9月21日消息,弗朗恩霍夫应用光学和精密仪器研究所(IOF)同合作伙伴弗朗恩霍夫生物医学微电子和光学系统中心通过该75公里长的测试线路首次成功交换量子密匙,是图林根乃至德国在高质量量子通信研究的里程碑。在十天通信测试期内,两城市间共分发超过30万个量子密匙。

影响量子密钥分发传输距离的首要因素是信噪比。原则上只要充分抑制噪声就可以提升传输距离。但也不能说噪声为零,就可以传输无限远,这是因为线路除了噪声还存在衰减,衰减会使得密钥生成率降低,密钥率太低则无法满足任何实际应用需要,即使没有噪声,也失去了应用价值。

莫斯科推介了首个允许外部登陆的量子互联网。该网把创建它的国家研究型理工大学——莫斯科国立钢铁冶金学院和莫斯科通信和信息技术大学连接在一起。推介期间展示了利用量子互联网远程控制机器人的能力。

无需密钥,即可直接在量子信道里面传输秘密信息!近日,上海交通大学陈险峰团队和江西师范大学李渊华等人合作,在量子通信网络取得重要突破:他们利用量子安全直接通信原理,首次实现了网络中15个用户之间的安全通信,其传输距离达40公里。

欧盟委员会已选定数家企业和研究机构组成团队,共同研究并设计未来欧盟量子通信网络—量子通信基础设施(EuroQCI),旨在为欧盟的关键基础设施和政府机构提供超安全通信。

前不久,中国科学院院士祝世宁领衔的南京大学固体微结构物理国家重点实验室谢臻达、龚彦晓教授课题组在一项实验中,在两架相距200米的重约35千克的无人机和地面之间构建了一个小型的量子通信网络,并向地面相距1公里的两个望远镜,分别发送一个光子,最终测得了高保真度的具有纠缠特性的光子对。

32年前,人类历史上首次量子通信在实验室诞生,传输了32厘米。而今,中国人将这个距离扩展了1400多万倍,实现了从地面到太空的多用户通信。中国科学技术大学7日宣布,中国科研团队成功实现了跨越4600公里的星地量子密钥分发,标志着我国已构建出天地一体化广域量子通信网雏形。该成果已在英国《自然》杂志上刊发。

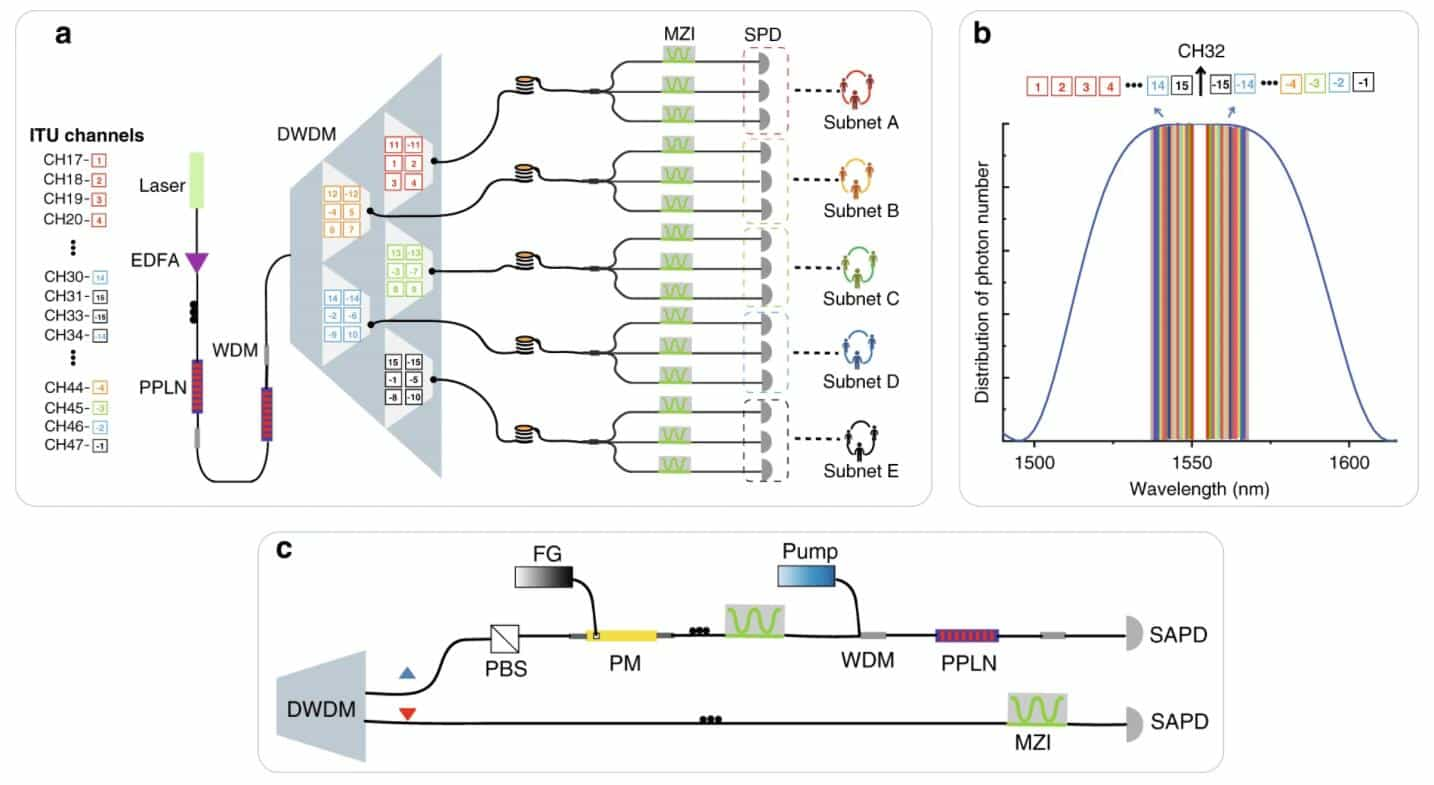

一个国际科研团队在英国布里斯托尔市成功建立一个新型量子通信试验网络,实现了8个节点的密钥集中生成和分发。这一新的网络架构价格便宜,具有可扩展性,有望促进量子互联网的发展。相关成果发表在《科学·进展》上。