一项由VIB-KU Leuven、UZ Leuven、Janssen Pharmaceutica和多个国际研究伙伴共同参与的研究,最近在《自然医学》杂志上发表了重要成果,为结直肠癌(CRC)的微生物组生物标志物研究带来了突破性进展。该研究首次采用了定量微生物组分析(QMP)并严格控制了混杂因素,揭示了过去研究中可能被误判的微生物与癌症关联。

结直肠癌是美国第三大常见癌症,在过去二十年中,年轻人的发病率一直在上升。结直肠癌包含两种癌症:结肠癌和直肠癌,前者起病于大肠,后者起病于大肠的末端,称为直肠。

结直肠癌一直是威胁人类健康的一大顽疾。作为常见癌症之一,它的发病率和死亡率都居高不下,给患者和家人带来沉重的精神和经济负担。多年来,医学界不遗余力地探索结直肠癌的成因,希望找到突破口,改善诊断和治疗手段。

肠癌是一种常见的癌症,它对人类的健康和生命安全构成了严重威胁。据英国《卫报》18日报道,英国癌症研究中心和格拉斯哥大学的研究人员利用PET扫描技术,研发出了肠癌无创诊断的新方法,这为肠癌的早期发现和治疗带来了新的希望。

结直肠癌是一种常见的癌症,近年来其发病率呈上升趋势。然而,很多人由于种种原因没有进行定期的筛查,错过了早期发现和治疗的机会。最近,《新英格兰医学杂志》发表了一项新的临床试验结果,可能会改变这一现状。这项研究发现,一种基于血液的筛查测试可以检测出83%的结直肠癌患者。

来自于芬兰于韦斯屈莱大学的研究人员与图尔库大学生物医学研究所以及Nova Central Finland合作开发了一种用于自动结直肠癌组织分析的人工智能(AI)工具。

肿瘤类器官作为重要的体外细胞模型为肿瘤药物研究提供了新的工具,相比于传统的2D培养的肿瘤细胞系,3D培养的类器官可以更好地维持癌症患者的肿瘤特征,反映肿瘤内部的异质性。因此,基于类器官模型的药物筛选不仅可以发现新的肿瘤治疗药物,还可以用于探究不同突变类型细胞的药物敏感性差异。

根据世界卫生组织的数据,结直肠癌主要影响的是50岁以上的人群,但最近的研究却表明,它在年轻人中的发病率正在上升。从总量上看,世卫组织将结直肠癌列为了仅次于乳腺癌和肺癌的全球第三大常见癌症。每年,全球大约会新增190万例结直肠癌病例。全世界每年约有935,000人死于结直肠癌。

根据彭博社金梅尔癌症免疫治疗研究所和约翰斯·霍普金斯大学金梅尔癌症中心的科学家们收集的数据,因导致严重腹泻感染而闻名的细菌物种艰难梭菌(即C. diff),也可能导致结肠直肠癌。这项研究最近发表在《癌症发现》杂志上,它可能揭示了这种微生物的另一个问题作用,这种微生物每年在美国造成50多万次感染,其中许多感染的治疗非常困难。

结直肠癌(CRC)是常见的消化道恶性肿瘤,发生率仅次于胃癌和食道癌,近二十年来结直肠癌的发病率在逐渐增加,且发病年龄趋向老龄化,迫切需要新的预防和治疗策略。

美国国家综合癌症网络®(NCCN®)公布了最近发布的《NCCN患者指南®:结直肠癌筛检》的新译本。这一免费资源通过NCCN基金会®提供的资金而得以实现,现在患者和护理人员可以获得多个语种版本,包括阿拉伯语、汉语、法语、海地克里奥尔语、印地语、赫蒙语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、索马里语、他加路语和越南语。

黄芩素存在于中药黄芩中,是黄芩中含量最高的一种黄酮类化合物,具有多种健康益处,它被用于抗氧化、抗病毒、抗菌、抗炎和抗过敏治疗已有悠久的历史。黄芩素还具有降低脑血管阻力,改善脑血循环、增加脑血流量及抗血小板凝集的作用,临床被用于脑血管病后瘫痪的治疗。

基于长期以来将维生素D缺乏与结直肠癌风险增加联系在一起的观察,加州大学圣迭戈分校的一项新研究发现,在紫外线水平较低的国家,人们经常报告结肠直肠癌发病率较高。几年来,研究人员已经检测到低维生素D水平和结肠直肠癌之间的强烈关联。然而,一些研究对这种联系提出了质疑,发现几乎没有证据表明癌症和维生素D之间存在关系。

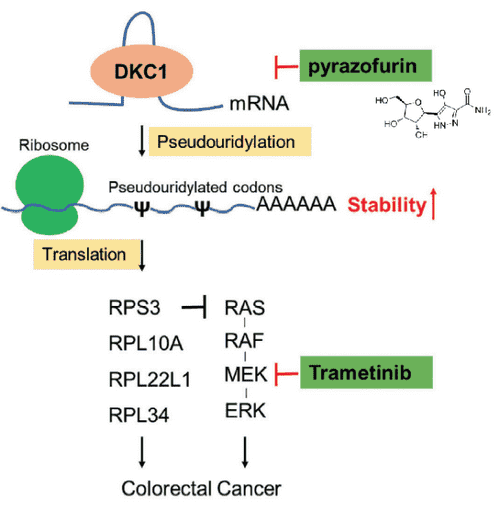

结直肠癌是世界范围内最常见的恶性肿瘤之一。近年来,随着我国人民生活水平的提高、膳食结构改变,结直肠癌发病率呈上升趋势,严重危害人民健康。发现新的治疗靶标将为抗肿瘤新药开发提供重要的理论依据。我校肿瘤防治中心陈帅教授团队通过shRNA文库联合二代测序技术筛选结直肠癌候选治疗靶标

上海交大团队最新研究成果为大肠癌治疗和预防提供理论依据,研究揭示了大肠癌易感位点通过上调长非编码RNA,激活肿瘤细胞糖代谢,从而促进大肠癌发生的分子机制,为结直肠癌的治疗和预防提供了理论依据。