研究人员发明可媲美脑计算的非线性新器件

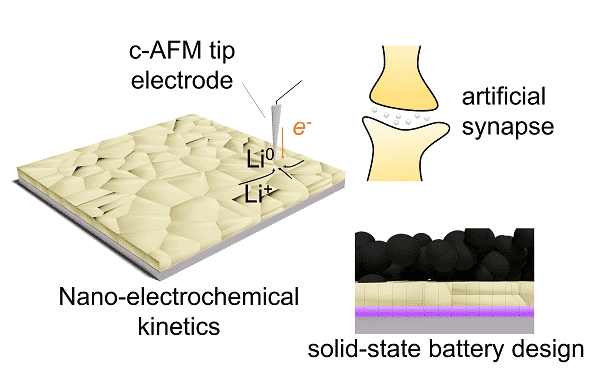

人脑在20瓦特的能量消耗下即可进行高度智能计算,其主要原因在于单个神经元细胞具备多种线性和非线性运算功能。长期以来,科学家们一直采用传统晶体管电路来模拟人脑中的突触及神经元功能实现神经形态计算。然而,由于布尔逻辑运算需要多个器件组合才能实现,不仅需要大量硬件资源开销,而且在执行信息处理过程中极为耗能,远不及神经元细胞计算的高效性。

科学家开发新型类脑芯片朝着‘芯片上的大脑’迈出重要一步

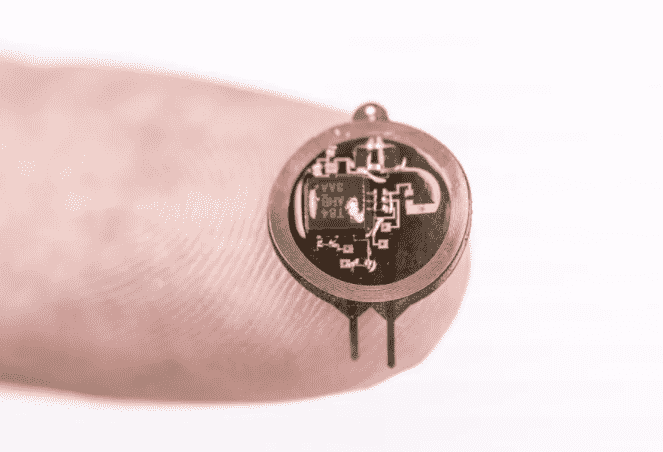

据澳大利亚皇家墨尔本理工大学官网近日报道,该校领导的国际科研团队开发出一项新的人工智能技术,它将成像、处理、机器学习和存储功能集成到由光驱动的单颗电子芯片中。这种新型类脑芯片朝着‘芯片上的大脑’迈出重要一步。

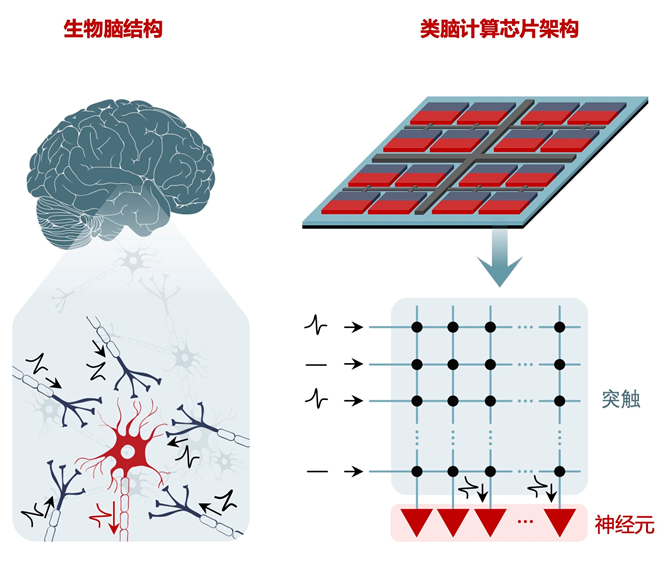

清华大学团队首提“类脑计算完备性”概念

我国首篇以“计算机系作为第一完成单位”的论文登上《自然》,论文首次提出“类脑计算完备性”以及软硬件去耦合的类脑计算系统层次结构。“这是一个新颖的观点,并可能被证明是神经形态计算领域以及对人工智能的追求的重大发展。”《自然》的一位审稿人给出评价。

清华大学《自然电子》发表类脑计算芯片研究综述

近日,清华大学微纳电子系、北京未来芯片技术高精尖创新中心副教授高滨联合多家合作单位,在《自然·电子》(Nature Electronics)在线发表了题为“类脑计算芯片”(Neuro-inspired computing chips)的综述文章。该文章系统介绍了类脑计算芯片的历史、现状与未来展望,并重点分析了存算一体芯片的设计方法与研究挑战。