研究人员在《自然·化学工程》首期发表了一项研究成果,介绍了一种释放颗粒的水凝胶,具有多种形态,其中包括一种绷带状构造,可强化受损组织的黏合。这种可生物相容的凝胶可能为治疗溃疡性结肠炎、愈合皮肤创伤以及减少心肌梗死危害提供新的方法。

斯坦福大学开发的新型水凝胶药物输送系统有望显著减少糖尿病患者每天注射的频率,将目前每天或每周注射糖尿病和体重控制药物的标准减少到每年仅三次。这种创新的水凝胶给药系统由材料工程师们设计,具有以下特点和优势:

开放性伤口,无论是由事故还是医疗手术等引起,都需要适当的管理以加速愈合并防止感染。虽然缝合线和扣钉是常见的闭合伤口方法,但它们同时也可能引起次生组织损伤,有可能会泄漏体液和气体,还需要施用麻醉药。与此相比,组织粘合胶是一种更理想的选择,但它们常常存在毒性和粘合力不足等问题。

水凝胶是一种含有大量水分的特殊材料,其含水量通常超过90%。它们具有柔软特性,因此在许多领域中得到广泛应用。从视力矫正到医学突破,水凝胶是改善我们日常生活的驱动力。尿布和个人护理用品等卫生产品也受益于水凝胶技术。然而,当我们希望水凝胶对温度或化学物质的变化做出反应时,它们并不总是能完美地满足需求。

为了解决这个问题,科学家们开始寻求可以替代或者部分取代动物源性材料的新型实验材料。最近,澳大利亚研究人员宣布,他们已经成功研发出一种新型材料。这种材料在众多优秀特性中,最引人瞩目的是它可以部分取代医学研究中动物源性材料的功能。

美国研究人员在《美国化学会杂志》上发表文章称,他们发现了一种新的注射溶液,可以在6周内稳定释放出抗艾滋病病毒药物拉米夫定。这种新溶液是一种自组装成凝胶的物质,可以无需每天服药就能治疗艾滋病。这一发现有望改变目前的治疗方式,减少患者服药频率,提高治疗效果。

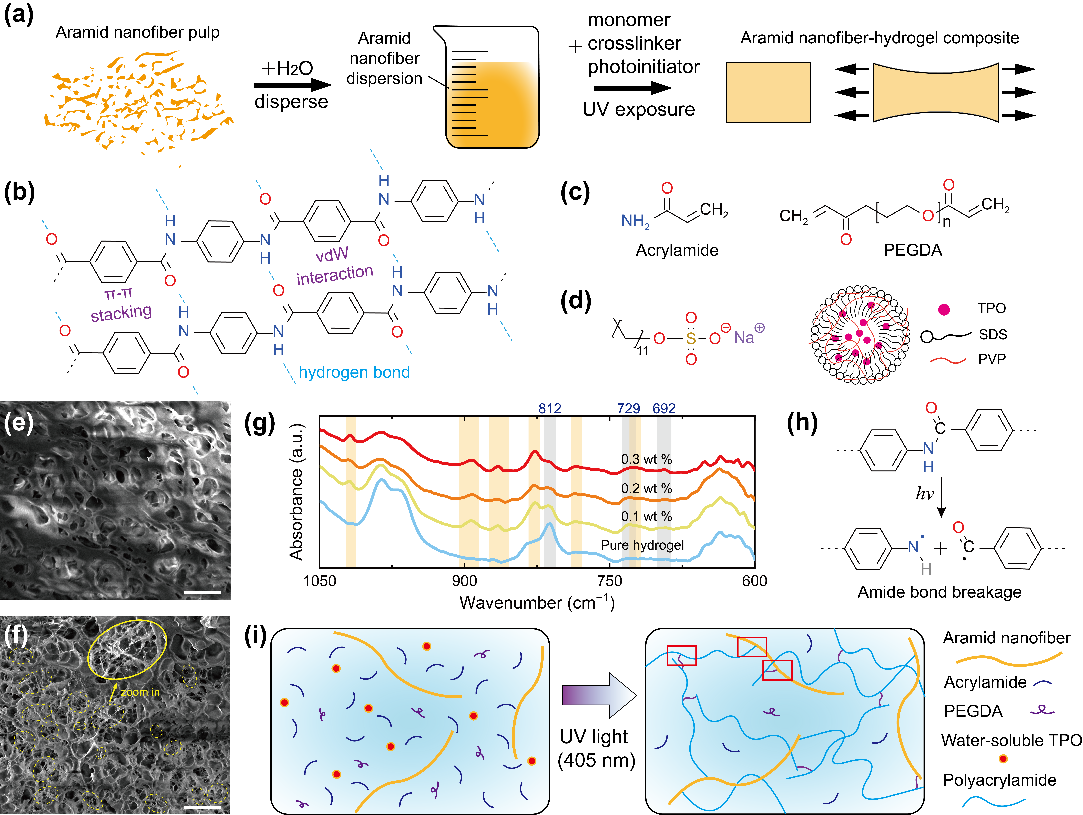

水凝胶材料具有柔软、生物相容性和对刺激的相应性等特点,在柔性电子、生物医疗和可驱动机器人等领域有着重要的应用潜力。相比传统铸造成型的水凝胶制备工艺,通过3D打印技术可以制备出具有复杂几何形状的水凝胶结构,近年来发展的一种基于数字光处理(DLP)技术的可3D打印聚丙烯酰胺水凝胶具有较高的打印分辨率和高度的可拉伸特性,但模量、强度、断裂能和疲劳阈值较低,限制了其在实际中的应用范围。

科学家们已经成功研发出一种名为”分子工程水凝胶”的新材料,它可以在较低温度下(例如40°C)从大气中提取出可饮用的水。这种水凝胶的发明有望解决全球范围内的一些严重缺水问题,特别是那些高温且水资源匮乏的地区。这项研究发表在《美国国家科学院院刊》上。

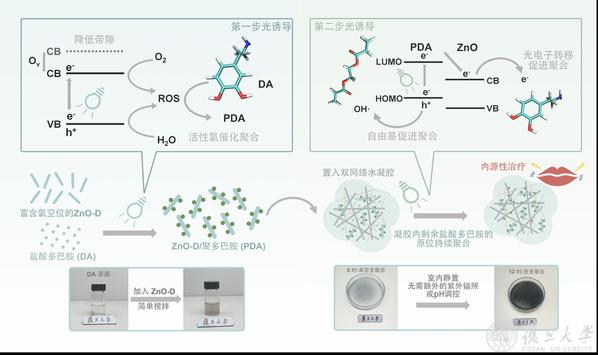

水凝胶材料在生物医学领域展现了广阔的应用前景,成为当前最受关注的生物材料。然而水凝胶材料天生质弱,强度低、韧性差,成为限制其应用的瓶颈难题。尽管当前已有多种提升水凝胶力学性能的方法,例如双网络策略以及基于聚乙烯醇的结构优化策略,但这些方法无一例外涉及冗长制备流程或苛刻制备条件,限制了其临床转化应用。

水凝胶是一种高含水的材料。而水作为独一无二的生物介质,能够运载大到细胞,小到分子等一系列生物活性物质。正因如此,水凝胶成为当前最受关注的生物材料,在生物医学领域展现了巨大的应用潜力。

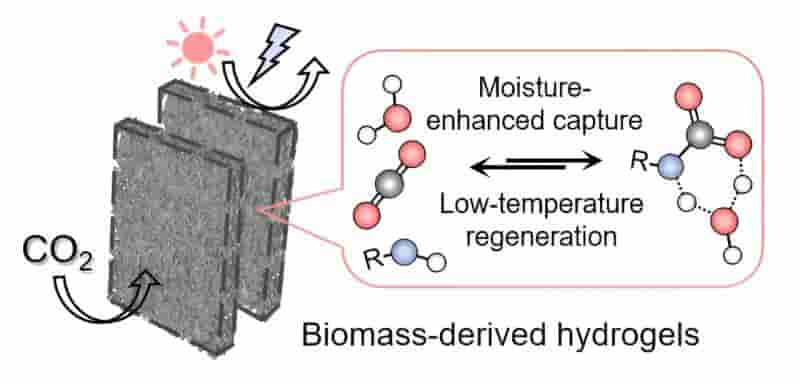

美国麻省理工学院的研究人员开发出一种可持续碳捕获水凝胶(sustainable carbon-capture hydrogels,SCCH)材料,该材料在室温下的二氧化碳吸收能力达到3.6mmol/g。直接空气捕获(DAC)技术可以在任何地点直接从大气中捕获二氧化碳,但其实用性受到能源效率低、高成本的限制,大多数基于固体吸附剂的碳捕获系统在潮湿条件下无法正常工作,且系统再生需要较高的再生温度或真空条件。

中国科学技术大学的研究人员开发出一种绿色、高效、可规模化的甲壳素水凝胶制备方法。甲壳素水凝胶的生物相容性和生物降解性可用于组织修复、人造器官和伤口愈合,是一种在生物医学领域有前途的材料。

韩国浦项科技大学和抱川中文医科大学的一个联合研究小组,利用子宫衍生的脱细胞外基质(UdECM)研制出一种可诱导子宫内膜再生的水凝胶,并首次揭示了控制这一过程的机制。该项成果发表在3日的《先进功能材料》上,为治疗不孕不育带来新希望。

麻省理工学院研究人员创造了一种超吸水性水凝胶,即使在沙漠条件下,它也能比以前报道的材料更大量地从空气中吸收水分。 这种新材料为创造一种有效、可持续的方法来解决水资源短缺这一重要问题打开了大门。

美国麻省理工学院MIT的研究人员开发出一种不含金属的高性能导电聚合物水凝胶材料,该材料像生物组织一样柔软而坚韧,并且可以像传统金属一样导电。研究人员为了分别保持导电聚合物和水凝胶的电气性能和机械强度,将导电聚合物与水凝胶以相分离的状态混合,形成可以导电并且坚韧有弹性的面条状凝胶材料。