有机太阳能电池作为新兴的可再生清洁能源,具有质轻、柔性、可大面积印刷等优势。目前,得益于新材料的出现,有机太阳能电池的光电转换效率已突破19%。然而,若要突破20%的光电转换效率瓶颈,并实现有序的分子排列、合适的结晶区尺寸以及减少非辐射损失,面临着较大的挑战性。

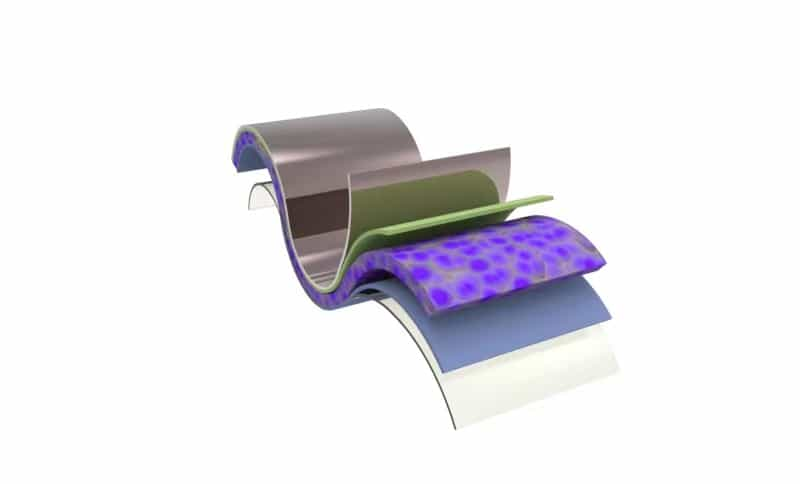

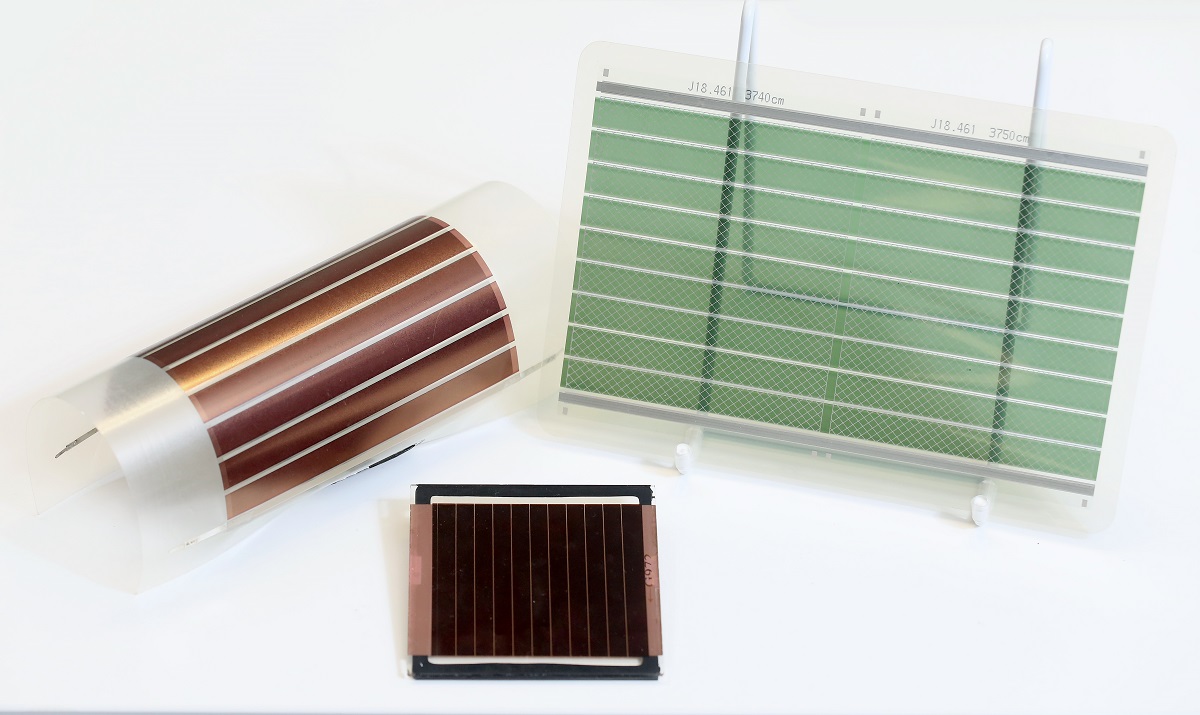

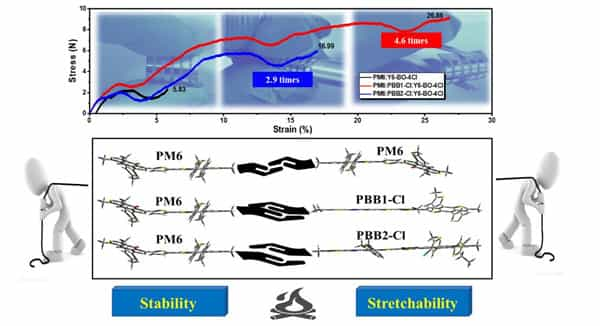

中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究人员在聚合物供体和小分子受体系统中引入了延展性低聚受体(DOA),制造出具有高功率转换效率(PCE)和机械鲁棒性的柔性有机太阳能电池(OSC)。OSC具有重量轻、灵活性高、可加工性好等优点,但与刚性OSC相比,柔性OSC表现出相对较低的功率转换效率(约17%)和较差的机械鲁棒性。

近年来,随着可穿戴电子设备市场的增长,对可穿戴发电设备的要求越来越严格。有机太阳能电池因具有重量轻、设计性强和便于加工的特点而成为柔性电源的理想解决方案。然而,相较于目前光电转化效率已超过19%的刚性有机太阳能电池,柔性有机太阳能电池在光电转化效率以及力学性能上仍存在不足。因此,开发具有高光电转化效率和高力学稳定性的柔性有机太阳能电池极富挑战。

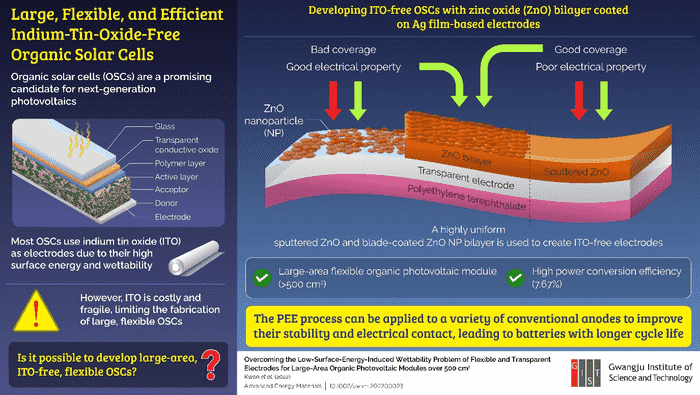

无论是在建筑物、温室或车辆的玻璃表面——半透明的光伏电池都可以显着增加气候友好型能源供应的可用面积。德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的研究人员正在开发具有精确可调吸收特性和高效率的太阳能电池。

近日,中国科学院国家纳米科学中心周惠琼课题组在有机太阳能电池稳定性研究方面取得重要进展。相关研究成果以Lifetime over 10000 hours for organic solar cells with Ir/IrOx electron-transporting layer为题,在线发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。

“有机光伏”(Organic photovoltaics, OPV)是既经济又具发展潜力的新一代太阳能电池技术,适用于可大规模生产的环保清洁能源和可穿戴电子设备。然而,有机光伏电池中的“光生电荷载流子”(photogenerated charge carriers)经常会重新结合,导致能量转换损失,令光电能量转换效率难以进一步提升。最近,香港城市大学(香港城大)的科研人员便克服了这重大难题,发明了一种新颖的器件工程策略,成功减低能量转换的流失,实现了破纪录的光电能量转换效率。

北京大学材料学院占肖卫课题组与合作者近日提出了准同质结(QHJ)有机太阳能电池的概念,发现了与传统本体异质结(BHJ)有机太阳能电池不同的工作机制,相关工作发表在《先进材料》上。

北京大学材料科学与工程学院占肖卫课题组提出一种简单的策略,利用强荧光含硼有机半导体BBS作为固体添加剂,同时增强PM6:Y6基有机太阳能电池中的激子扩散和电荷输运,提高了器件的能量转换效率,相关工作发表在《先进材料》上。

有机太阳能电池 (OSC) 利用有机材料将阳光转化为电能,是未来光伏发电的有吸引力的候选者。这是由于它们的几个理想特性,例如它们的重量轻、灵活性、延展性,以及最重要的高功率转换效率 (PCE)。这些品质使它们成为广泛应用的理想选择。

有机太阳能电池(Organic solar cells,OSCs)凭借质轻、可溶液法加工、成本低等独特的优势,受到广泛的关注和研究。目前,高效率的OSCs吸光活性层由聚合物给体和小分子非富勒烯受体组成,但聚合物本征的分子量多分散性使其存在批次差异性,会造成光电转化效率(PCE)的不同,不利于未来的大批量制备。

有机太阳能电池(OSC)具有重量轻、吸收范围广、制备工艺简单及无污染等独特优势。光伏材料和器件工程的飞速发展,加快了有机太阳能电池的产业化进程。有效提高有机太阳能电池的稳定性是实现实际应用所面临的问题。与无机太阳能电池不同,有机太阳能电池可应用于柔性和可穿戴电子领域,因此对活性层提出了更严格的要求。

有机太阳能电池受体材料分子间的π-π堆积距离及堆积方式,对分子的载流子迁移率起着关键作用,进而影响着有机太阳能电池的性能。分子内非共价相互作用(如S…O、Se…O)与分子的偶极矩,对受体材料分子的平面性、结晶性以及分子间π-π堆积等具有重要影响。

近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员周惠琼课题组与研究员裘晓辉、张勇课题组合作,在有机太阳能电池界面层的纳米级表面能分布调控方面取得新进展。相关研究成果发表于Joule杂志。

加州大学圣巴巴拉分校和其他八家机构的研究人员已经确定了导致有机太阳能电池效率低下的关键机制,并展示了可以克服这一障碍的方法。他们的研究结果发表在《自然》杂志上,表明有可能开发出效率与硅基电池相当的有机太阳能电池。

近年来,有机太阳能电池(OSCs)由于具有质量轻、灵活性强、可溶液方法加工和适合印刷生产等优点,被认为是具有广泛应用前景的新一代绿色能源技术。如何提升OSCs器件的效率是该领域的研究重点。其中,“三元策略”是一种有效的方法,它可以同时利用不同类型材料的光谱响应范围、电子迁移率和结晶性等优势来提升器件的光伏参数。然而,第三组分的加入也会对原有活性层的形貌、分子间相互作用等造成影响,因此,选择合适的第三组分是通过“三元策略”提升效率的关键。