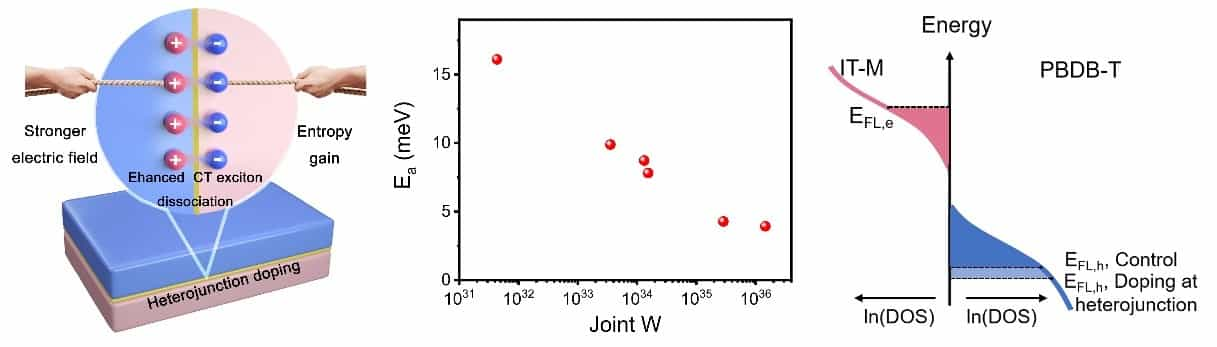

有机太阳能电池的激子分离与电荷复合均发生在由电子给体和受体材料组成的异质结处,异质结电学性能的优化对提高光生电流和降低电压损失具有重要意义。近日,西安交通大学材料科学与工程学院研究人员发现了一种基于分子掺杂的有机异质结性能优化策略。

有机太阳能电池的激子分离与电荷复合均发生在由电子给体和受体材料组成的异质结处,异质结电学性能的优化对提高光生电流和降低电压损失具有重要意义。近日,西安交通大学材料科学与工程学院研究人员发现了一种基于分子掺杂的有机异质结性能优化策略。

近年来,有机太阳能电池作为新一代光伏技术,由于其成本低、质轻、可溶液法加工等优点,受到广泛关注。与聚合物基太阳能电池相比,全小分子太阳能电池因其结构确定、材料易合成、批次差异小等特点,被认为具有较大的商业化前景。

大阪大学的研究人员使用机器学习来设计和虚拟测试有机太阳能电池分子。在对超过20万种候选材料进行虚拟筛选后,他们合成了其中最有前途的一种材料,并发现其特性与他们的预测一致。这将为可再生能源应用带来更高效率的功能材料。这项工作可能会导致功能材料发现方式的革命。

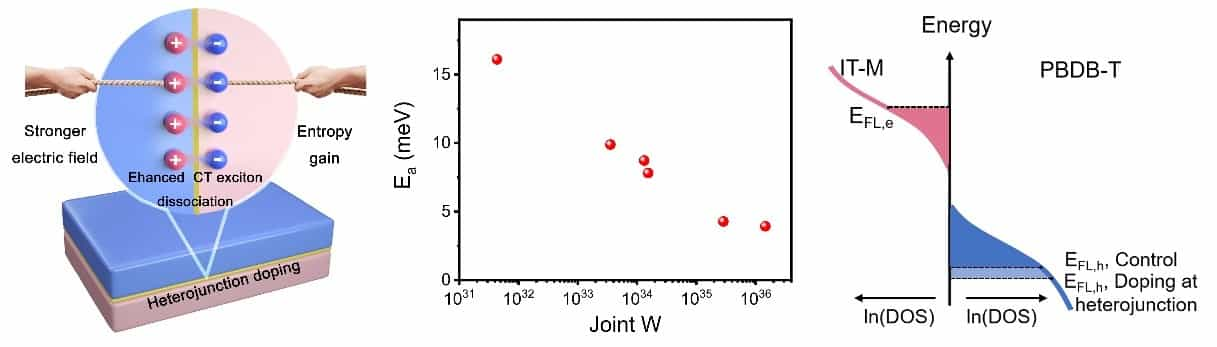

非富勒烯受体材料具有合成简便、能级和带隙更易调节以及形貌稳定性好等优点,因而受到越来越多的关注。在几种不同类型的受体材料中,以acceptor-donor-acceptor(A-D-A)为骨架构型的小分子受体材料的研究较为广泛。近年来,得益于众多A-D-A型非富勒烯受体材料的开发,有机太阳能电池的光电转换效率取得进展。

近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员周二军与北京航空航天大学教授孙艳明、东华大学教授马在飞合作,在降低有机太阳能电池的非辐射复合损失研究中取得进展。相关研究成果发表在Advanced Materials上。

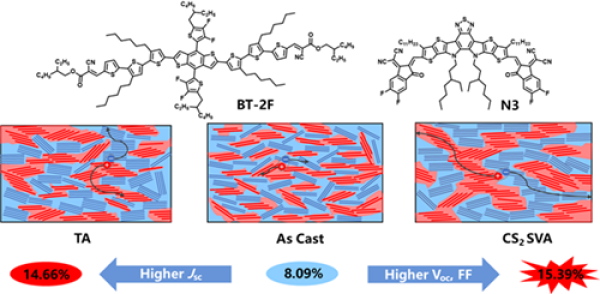

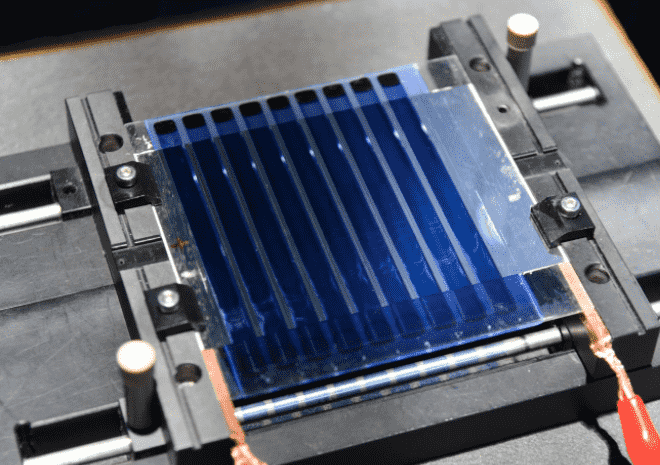

韩国的研究人员通过控制太阳能电池原材料溶液在涂覆后凝固的速度,成功开发了一种高效的大面积溶液可加工有机太阳能电池。韩国科学技术研究院(KIST)光电混合研究中心的Hae Jung Son博士领导的小组宣布,他们已经确定了较小面积和大面积薄膜形成机制的差异。通过解决有关工艺技术问题,开发出了高效大面积有机光伏电池。

有机太阳能电池因为其柔性、质轻、可以溶液法加工等特点长期以来受到广泛的关注。得益于非富勒烯受体的快速发展,有机太阳能电池单节效率已经突破18%。然而目前高性能的器件大多通过实验室中小面积旋涂成膜制备得到,为了进一步适应商业化应用的要求,发展大面积印刷加工技术迫在眉睫。

韩国一研究组开发出可降低有机太阳能电池制造费用的技术。预计该制造方法可简单地达到本科有机化学实验水平,同时大幅降低费用,从而为有机太阳能电池的商用化打开大门。

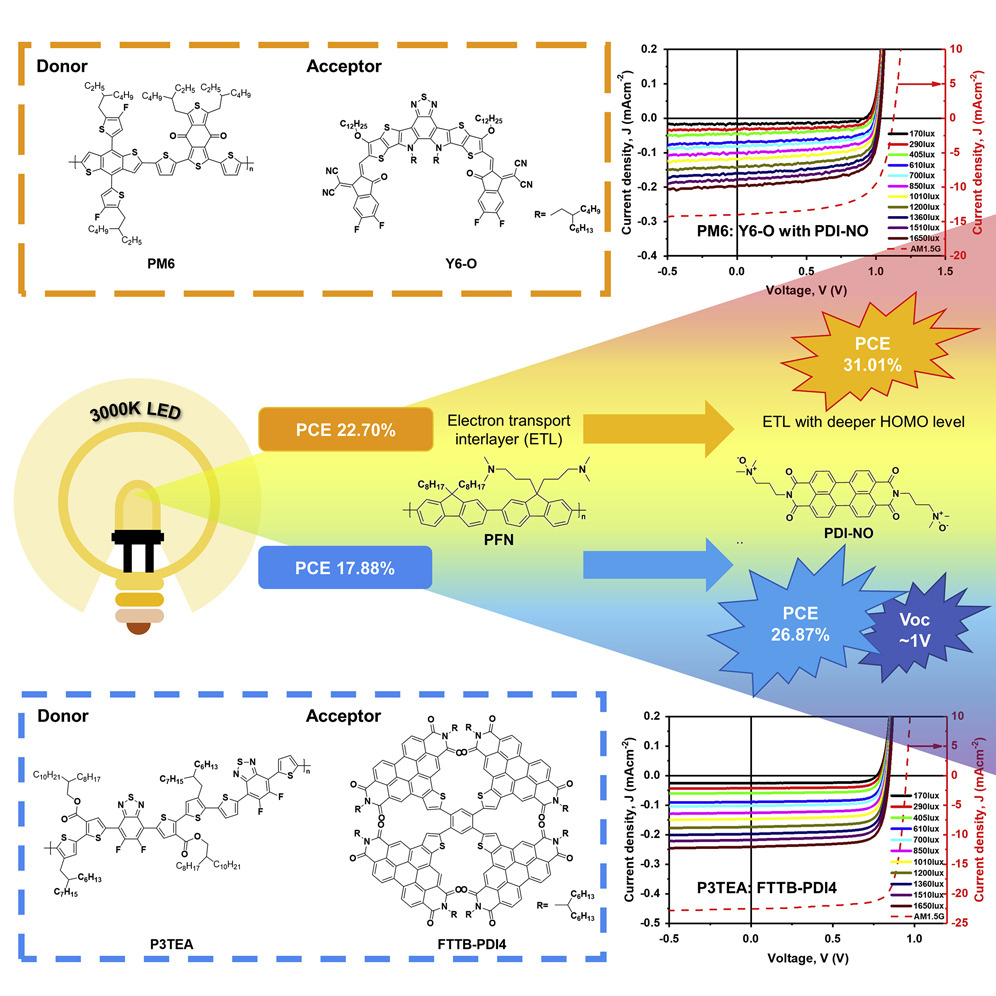

由香港科技大学He Yan教授带领的研究团队设计制备了目前具有最高的占据分子轨道(HOMO)水平的窄禁带电子传输层(ETL)应用于非富勒烯有机太阳电池,有效地减少了器件的漏电流和载流子复合,从而显著提升电池性能,在室内光源辐照下获得了高达31%的转换效率。

北京大学工学院占肖卫课题组在非富勒烯受体有机太阳能电池研究中取得新进展,通过侧链和端基同时氟化策略设计并合成了具有三维堆积和激子/电荷传输的稠环电子受体光伏材料。