2024年5月16日,索尼公司宣布推出他们最新开发的显微外科辅助机器人。这个新系统旨在实现自动化的手术器械交换和精确控制,标志着索尼在外科机器人市场上的重要进展。

Vicarious Surgical是一家外科机器人技术公司,致力于改进外科手术领域。他们的目标是通过使用外科机器人技术改善患者的生活质量,提高外科医生的能力,并扩大全球范围内对高质量医疗的可及性。

直径仅为两毫米的微型医疗机器人可以改变未来的肺癌诊断。这个手术机器人由利兹大学的一个多学科团队设计,可以深入肺部,以“检测和治疗癌症的最初迹象”。

2023年6月20日,中国首台单孔腔镜手术机器人获得国家药品监督管理局(NMPA)的上市批准(注册证号:国械注准20233010833),成为国内首个内窥镜单孔手术系统,有效填补国内空白。

近日,中国科学院自动化研究所和华东医院自主研发的全新一代微创血管介入手术机器人VasCure,完成首批5例临床冠脉支架植入手术。手术治疗成功率与器械递送成功率均达100%,不良并发症发生率0%,进一步验证了该手术机器人在临床阶段应用的安全性、稳定性、有效性,为推广该机器人进入临床应用奠定了坚实的基础,实现了微创介入手术机器人的突破。

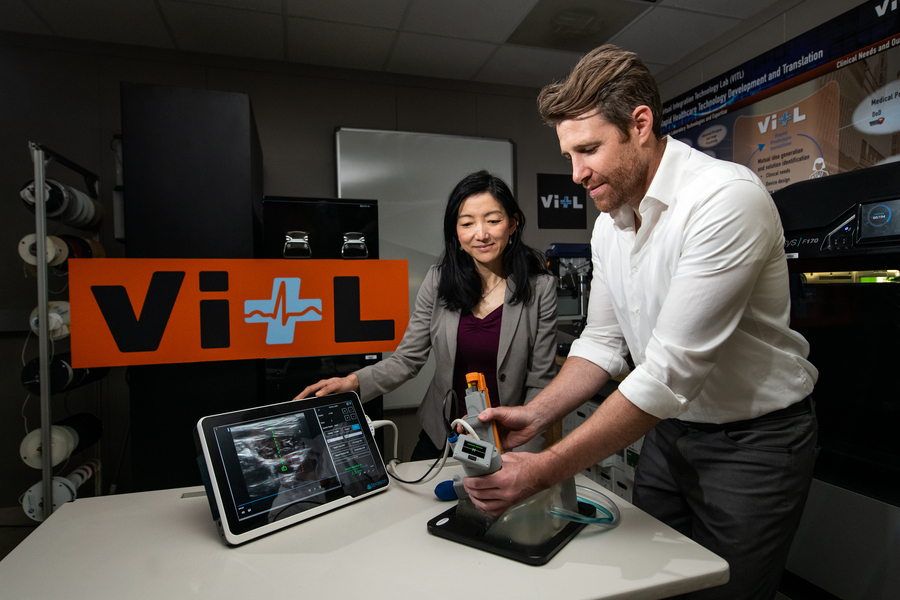

麻省理工学院林肯实验室的研究人员开发了一种手持式手术机器人,可以帮助训练有素的急救人员控制外伤患者的严重内出血,帮助他们将针头和导管插入主要血管。

在俄罗斯,医疗和IT已成为2020年突破性科技解决方案的主要动力。仅就抗击病毒和相伴而生的疾病而言,俄联邦知识产权局已收到500多项发明和实用新型注册申请。

在机器人技术领域,我们正处于关键时刻。我们与世界互动和日常生活的方式正处于重大转变的风口浪尖。现在机器人专家已经将目光投向了医学领域。许多人认为,医疗机器人可能很快就会成为任何医院医务人员的常任理事,执行各种职责,例如获取患者的生命体征,阅读病历甚至进行手术!

近日,由14名外科医生和1个机器人同时完成一项癌症手术。该手术在诺里奇大学医院一名患有晚期直肠癌患者身上进行,三支外科医生团队与机器人一起工作,同时执行三个不同的手术阶段,从而将癌症手术和恢复时间缩短了大约三分之一。

与微创手术相比,内镜黏膜下剥离术(简称ESD)是一种更先进的微创内镜介入治疗方式,用于医治早期的消化道癌症。ESD最大的优点是可以让病人保留完整的器官,但其操作技术的要求高,带有一定程度的穿孔及出血风险。港中大成功完成全球首个利用内镜手术机器人治大肠癌。

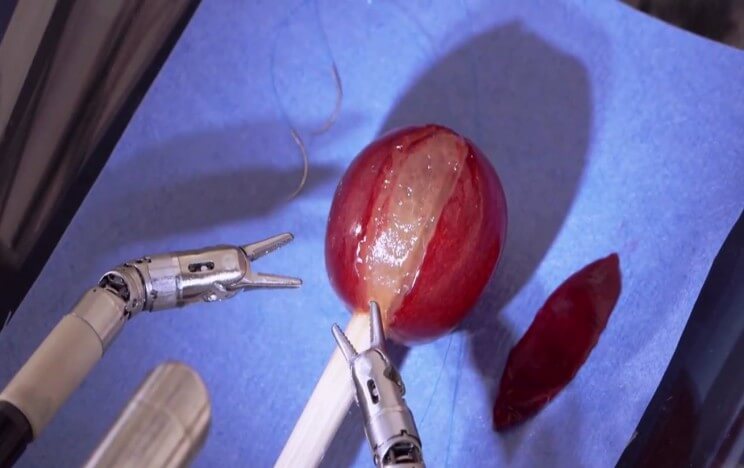

近年来,机器人已经在外科手术中扮演了越来越重要的角色。在拓展医生能力的同时,还可带来更高的手术精度和控制水平。本文要为大家介绍的,就是由哈佛大学怀斯研究所副教授 Robert Wood 博士开发的一款微型手术机器人。尽管采用了基于平行四边形的基础结构,仅网球般大小的它,还是配备了三套线性致动器,支持旋转、上下移动、以及伸缩等动作。

据外媒报道,如果不及时治疗,胃壁上的开放性伤口会变得很严重,有时甚至还需要手术治疗。不过在不太遥远的将来,一个小型机器人有可能从体内将新的细胞移植到这些伤口上。 虽然大家已经听说过用于帮助愈合伤口的生物穿刺器,但这种设备通常相当大,因此仅限于用于外部损伤。

由日本川崎重工与希森美康出资的Medicaroid公司(神户市)11日发布消息称,已获得厚生劳动省对手术辅助机器人制造和销售的批准,作为国产尚属首次。该公司欲打入目前美国产占据主流的市场,力争2030年度实现销售额1000亿日元(约合人民币65亿元),将向医疗相关人士推销。

香港中文大学医学院外科学系赵伟仁教授用内镜手术机器人系统治疗胃肠道癌症,获得了 “香港精神”创新奖提名。内镜手术机器人系统使无切口的内窥镜手术得以实现,减轻手术后的疼痛和不适,从而让病人加快复原。赵伟仁教授在接受俄罗斯卫星通讯社专访时向我们介绍,如何操作内窥镜手术机器人系统以及开发该系统时的难点。

同济大学牵头建设的上海自主智能无人系统科学中心微纳无人系统团队经医工理深度融合、联合攻关研发出一款仿生微型手术机器人,可用于医疗靶向微血管溶栓。