中德联合科研发现返座基因的突变影响

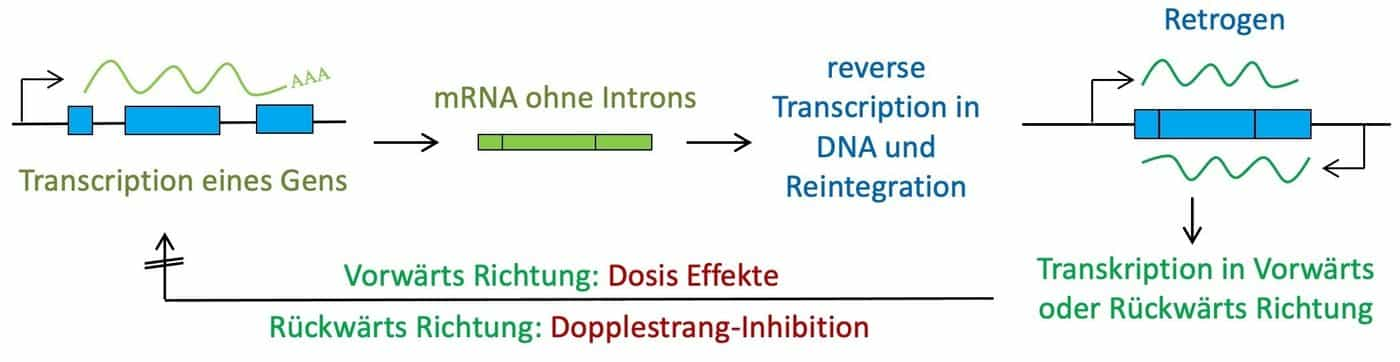

据德国马克斯普朗克进化生物学研究所(Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie)2月2日报道,该所与中国科学院联合研究发现:由返座基因(retrogene)产生的突变能产生比以往认知更大的潜在遗传(有害)影响。遗传信息被存储于脱氧核糖核酸(DNA)中,并在那里转录为信使核糖核酸(mRNA),进而转译为蛋白质。人们很早就获知,mRNA能够转录为DNA,然后整合回到基因组中。马普进化生物学研究所与中科院动物研究所的联合课题组近日在《美国国家科学院院刊》介绍,这一逆转过程至少被低估了千分之一(einen Faktor tausend),这代表了一种新的重要突变机制。

科研人员通过优化算法对返座基因进行循踪,解决了基因组序列分析中采用通常搜索算法而导致对新插入返座基因的遗漏。同时新算法也更好的应对,大多数转座基因插入寿命过短的问题。通过转座基因产生的突变大多有害 研究人员发现,3000年前就已经分化的小鼠种群带有不同的转座基因,也即,转座基因很快速度产生于每一个种群,同时也很快消失。原因在于,当转座基因插入非编码DNA中时,转座基因自身可能是有害的。当转座基因重新转译为mRNA时(转译会通常发生),新的mRNA会对原始基因的mRNA产生不利影响。在这里,转座基因发挥了通常有害的突变调控作用。研究人员指出,通过这种机制,遗传的(有害)负担大于目前主要研究的点突变(Punkt-Mutation)。研究人员建议,在未来研究引发疾病的突变时,要考虑转座基因机制(的影响)。(编者摘注:retrogene——返座基因,也可以称为反转录基因或逆基因。 即mRNA转录本经过反转录为cDNA,再插入基因组,大多数由于插入位点不合适或序列发生变化而导致失去功能,称为假基因。但一小部分基因是有功能的,称为转座基因)获取更多前沿科技 研究访问:https://byteclicks.com