特定神经可进行人为刺激以治疗疼痛。但神经越细,与所需电极的连接就越困难。德国慕尼黑工业大学和日本NTT医疗与健康信息学实验室的科学家现已开发出采用4D打印技术生产的柔性电极。一旦接触到水分,它们就会自动折叠并包裹在细小的神经周围。该研究发表在新一期的《先进材料》杂志上。

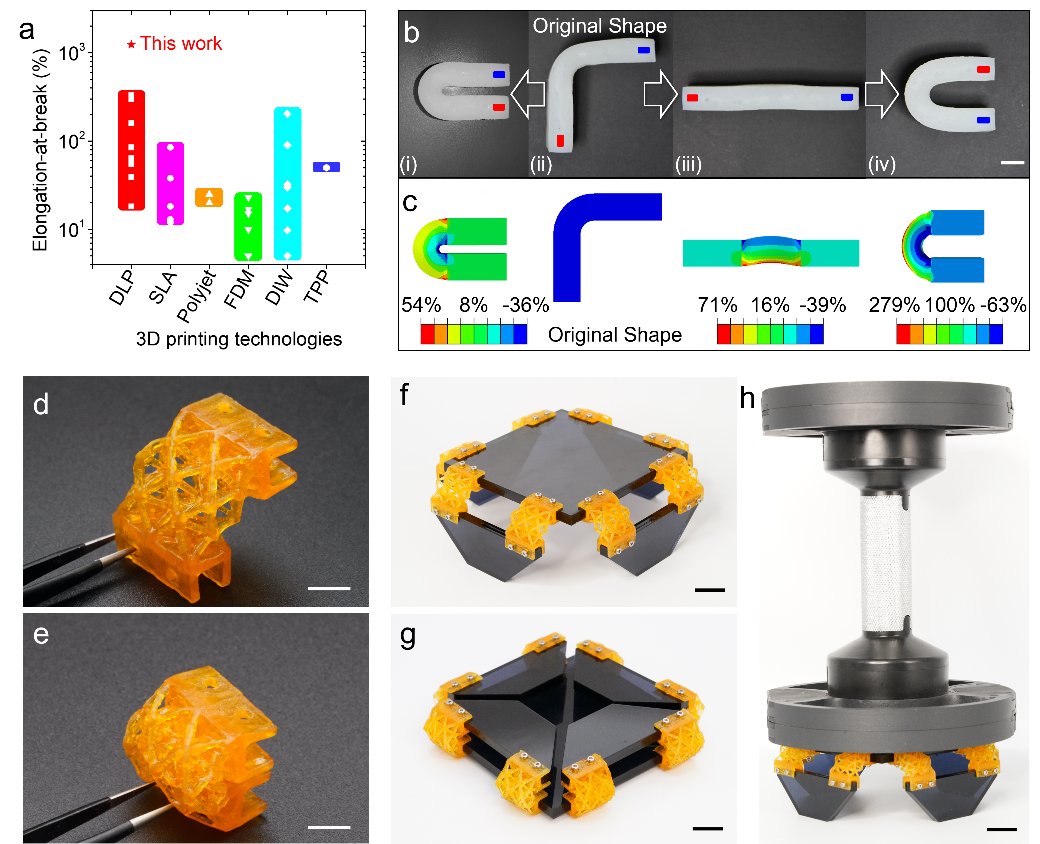

4D打印结构能够在外界刺激下产生可编程的形状及性能变化,因而在航空航天、软体机器人、生物医疗等领域具有广泛的应用前景。然而,当前的4D打印结构通常无法兼顾大变形能力和力学承载能力,无法实现多功能融合。

4D打印结构能够在外界刺激下产生可编程的形状及性能变化,因而在航空航天、软体机器人、生物医疗等领域具有广泛的应用前景。然而,当前的4D打印结构通常无法兼顾大变形能力和力学承载能力,无法实现多功能融合。

加拿大康考迪亚大学(Concordia University)的研究人员使用复合材料4D打印技术制造可变弯度的自适应机翼结构(ACTE)。

刺激响应性水凝胶具有优异的生物相容性,并可感知外界刺激并做出响应,在生物医学领域具有较好的应用前景。目前,刺激响应性水凝胶依然存在机械性能差、响应性单一等缺点。因此,制备机械性能优异、多重刺激响应性水凝胶材料尤为重要。

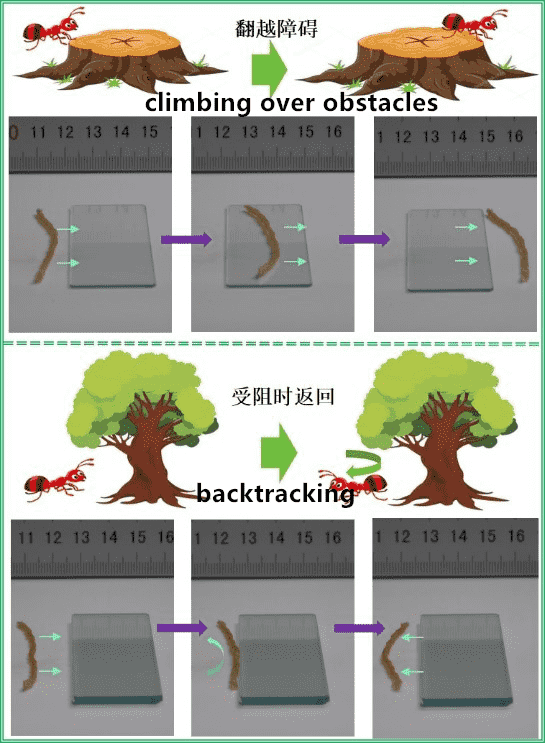

天津大学封伟教授团队近日研发了一种具备自主行动能力和触觉应变的4D打印软体机器人,该机器人在一次打印成型后即具有热致无约束滚动能力,无需其他后续加工程序。该研究成果已在国际著名期刊《物质》上发表。

西北工业大学的张彪团队开发了一种具有机械鲁棒性、可紫外光固化的形状记忆聚合物4D打印系统。该系统具有高度可变形、抗疲劳、与基于数字光处理(DLP)的3D打印兼容等优点,可制造高分辨率(最高2微米)、高度复杂的3D结构,加热后形状变化大(最高1240%)。

拉胀力学超材料在受到轴向拉伸时会产生横向扩张,并表现出优异的力学性能,如抗剪切、耐压缩和抗冲击等性能,在航空航天、生物医疗等领域有着广阔的应用前景。

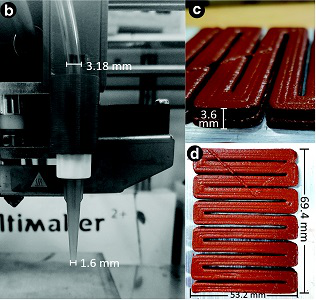

最近,美国范德堡大学研究人员创造了一种用于极端条件下的焊接材料,该材料可以最大程度地减少所需设备和对操作人员的危害。这种材料是一种安全、稳定的铝热剂膏,可作为便携式、可编程的热源,用于太空,水下和战斗区域的焊接工作。

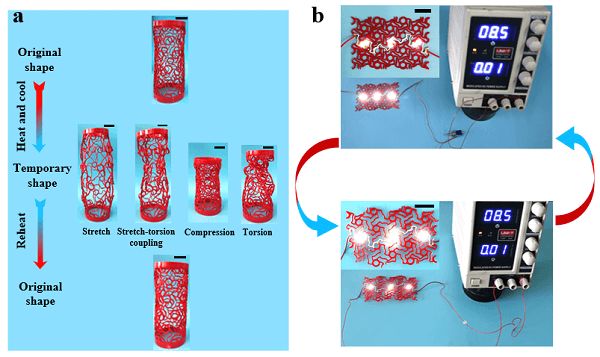

随着3D打印的不断发展,科学家现在将注意力转向方兴未艾的4D打印。 新加坡科技设计大学(SUTD) 的一个团队更进一步,创造了一种新型可逆4D打印技术。在这一新过程中,不仅3D打印的对象可以根据热或水激励而改变形状,而且还可以在没有人工干预的情况下恢复其原始形状。