发展高效电能存储技术是实现“双碳”目标的一种重要途径,目前全球新能源汽车销量的持续增长带动锂离子动力电池出货量大幅增长,并对正极材料产生强劲需求。其中超高镍层状氧化物正极材料凭借其高容量和低成本等优点,市场占有率不断增加,是未来几年最具潜力的锂离子电池高能量密度正极材料之一。然而超高镍材料结构易发生不可逆有害相变以及表面晶格氧的不稳定性,导致其循环过程中容量不断降低且伴随着氧气析出,使其商业化之路困难重重。所以研究材料的失效机制并抑制表面晶格氧逃逸,对超高镍正极材料的推广使用具有重要意义。

随着锂离子电池的广泛应用,其正极材料性能和价格占据着锂离子电池核心地位,天津大学教授陈亚楠等研究人员日前发现了一种可以在数秒内合成正极材料的高温热冲击策略。研究团队通过高温热冲击策略合成了包括锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂等材料在内的几种典型正极材料。

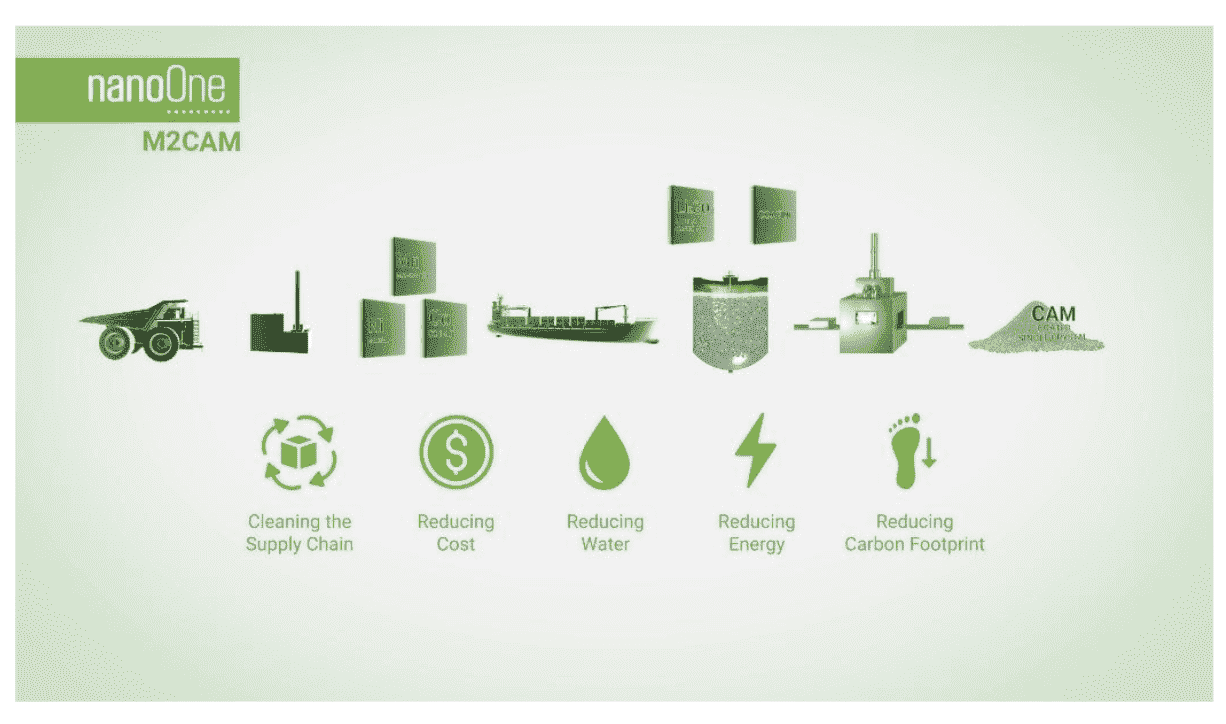

Nano One 是一家拥有低成本、低环境足迹生产用于锂离子电池的高性能正极材料专利工艺的公司,与电池原材料公司 Euro Manganese 正在共同开发经济上可行且环境可持续的高纯度电解金属锰 (HPEMM) 的应用作为生产用于锂离子电池的正极活性材料的几种投入之一。

伴随“双碳”目标的不断落实和推进,电动汽车、风光储等新能源产业逐渐成为当下的研究热点。锂离子电池一直是应用最广泛的储能器件,提高电池的能量密度,是目前锂电发展的主要方向之一,正极材料的结构与组成是影响电池能量密度的重要因素。

钴酸锂(LiCoO2)正极材料因压实密度大而被广泛应用于3C电子产品。LiCoO2正极材料理论容量为274mAh/g,而目前广泛应用的LiCoO2正极材料容量仅为140mAh/g,这意味着其中只有一半的Li+被利用。提高充电电压能够提升电池比容量,但会引起容量的急剧衰减,循环稳定性极差,这也是目前制约高电压、高比能钴酸锂正极材料应用的主要瓶颈。当前研究对造成高电压钴酸锂正极材料循环性差的原因仍然不清楚,缺乏简单、高效的改性策略。

Nano One Materials Corp.是一家清洁技术公司,拥有生产用于锂离子电池的低成本、高性能正极材料的低碳密集型专利工艺。Nano One现在已经与CBMM达成了一项先进的锂离子电池正极材料涂层开发协议,CBMM是全球铌产品和技术的生产和商业化的领导者。

作为一种高能量密度储能器件,锂离子电池不仅已经广泛应用于消费电子领域(如笔记本电脑、智能手机),而且也适合用于电动车中的动力电池。正极是锂电池最为重要的组成部分。在正极材料的研究中,当电子在空间上局域分布并与晶格耦合将形成极化子,极化子现象近些年逐渐引起人们更多关注,主要是因为其减弱电子导电性,不利于电子传导。研究极化子的形成机理以及如何调控极化子来提高电子导电性,逐渐成为锂离子电池正极材料研究的重要课题。

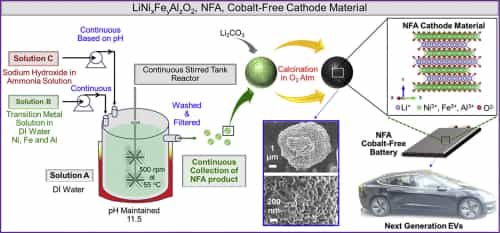

橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员开发了一种新型无钴阴极,有潜力替代当今为电动汽车和消费电子产品供电的锂离子电池中常见的钴基阴极。

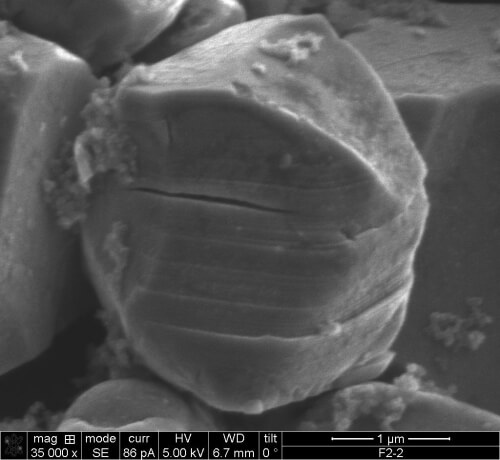

美国能源部太平洋西北国家实验室(PNNL)的科学家报告了有关如何使单晶,富镍阴极更稳定,更高效。这项研究探索了单晶富镍阴极材料裂纹形成的机理,并提出了抑制阴极材料开裂的有效策略,为提高锂电池寿命提供了新的思路。研究小组工作发表在《科学》杂志上。

近日,上海交通大学电子信息与电气工程学院李金金团队在国际顶级能源期刊Energy Storage Materials上(IF=16.28)发表最新研究成果,该研究利用机器学习方法快速准确预测锂多硫化物的吸附效应,助力锂硫电池正极载体材料的筛选和发现。

研究高容量富锂正极材料对于发展高能量密度、低成本动力电池具有重要促进作用。如何进一步抑制氧的释放、提高安全性是这类高比容量正极材料商业化应用的关键。北京大学工学院夏定国课题组对富锂正极材料开展多年的研究,取得新的进展。

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员刘健团队与中国科学技术大学教授宋礼、悉尼科技大学副教授刘浩及教授汪国秀团队合作,制备出N掺杂空心多孔碳负载Co单原子纳米反应器(CoSA-HC)。该反应器作为锂-硒电池正极,表现出较高的放电容量、较好的倍率性能和循环稳定性,其库仑效率接近100%,为金属-硫族电池(MCB)电极的设计提供新思路。

钴酸锂(LiCoO2)是较早商业化的锂离子电池正极材料,其具有很高的材料密度和电极压实密度,使用钴酸锂正极的锂离子电池具有较高的体积能量密度,因此,钴酸锂是消费电子用锂离子电池中应用最广泛的正极材料之一。

正极材料通常被认为是决定锂离子电池性能的决定性因素。理想情况下,正极应在较宽的工作温度范围内提供高比容量、高工作电压、低成本、优越的安全性和长循环寿命,以满足要求诸如混合动力汽车、嵌入式混合动力汽车和纯电动汽车等应用的要求。