加拿大渥太华大学与意大利罗马第一大学的科学家展示了一种新技术,可实时可视化两个纠缠光子(构成光的基本粒子)的波函数。这一成果有望加速量子技术的进步,改进量子态表征、量子通信并开发新的量子成像技术。相关研究刊发于最新一期《自然-光子学》杂志。

中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、朱晓波、彭承志等组成的研究团队与北京大学袁骁合作,成功实现了51个超导量子比特簇态制备和验证,刷新了所有量子系统中真纠缠比特数目的世界纪录,并首次实现了基于测量的变分量子算法的演示。

在物理学中,薛定谔猫寓意了量子力学中两种最令人“敬畏”的效应:纠缠和叠加。德国德累斯顿大学和慕尼黑大学研究人员现已在较大的范围内观察到这些现象。

相比较传统计算,量子计算要复杂得多。但就像时下的任何计算机一样,量子计算机也需要一种编程语言,以便开发者利用其能力。正确的语言可以帮助推动该技术从实验性科学走向主流使用。来自麻省理工学院计算机科学和人工智能(CSAIL)的科学家们为量子计算开发了一种新的编程语言–Twist,专门用于解决数据纠缠问题。

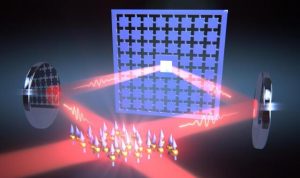

量子通信能够感知窃听,可为国家信息安全提供保障。但是量子通信在传输时,会受噪声影响而退化,这不仅严重影响通信质量,同时还威胁通信安全。为了保证量子通信准确无误,能不能对被噪声“污染”的量子纠缠进行高效率“提纯”呢?

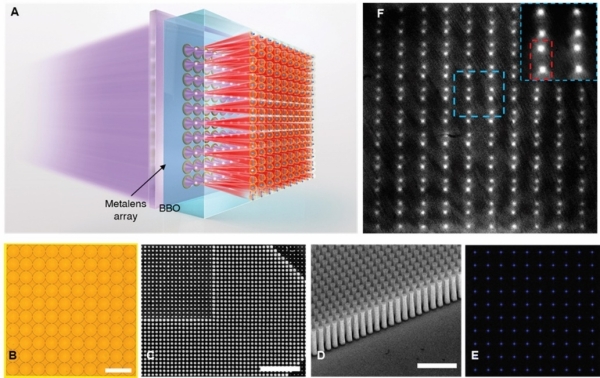

中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿团队任希锋等人与南京大学祝世宁团队及香港理工大学、华东师范大学等单位合作,在高维、多光子量子纠缠光源研究中取得突破。6月26日,研究成果发表在《科学》上。

据外媒报道,量子纠缠是一种既奇怪又脆弱的现象。然而近日,物理学家们成功制造出了由数万亿个相互纠缠的原子组成的热云,其不仅打破了数量记录而且还显示纠缠并不像之前认为得那样脆弱。粒子对或粒子群可以变得非常纠缠以至于测量其中一个粒子的状态会立即改变其他粒子的属性–无论它们相距多远。

现在,由巴塞尔大学物理系和瑞士纳米科学研究所(SNI)的物理学家团队,首次成功地在室温环境下,在更大的距离上建立两个系统之间产生了强耦合。