超级电容器在储能密度上的短板严重制约了其全面普及的可能性。最近,一项新研究取得了重要突破,挑战了先前关于提升超级电容器储能性能的传统观念。这一颠覆性的发现或许将彻底改变我们对超级电容器储能机制的理解,并开启该领域技术革新的一扇新大门。

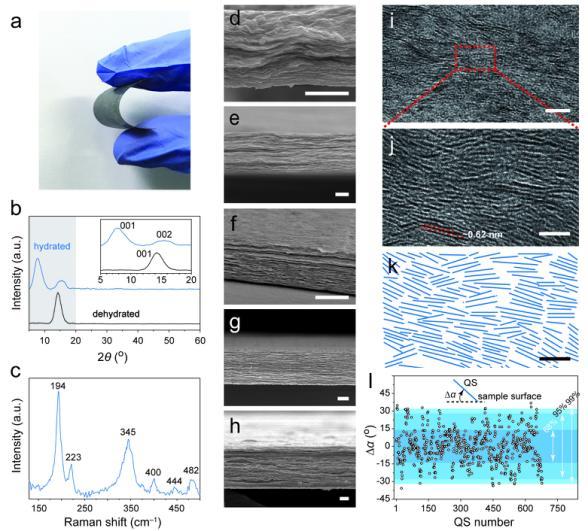

近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组研究员吴忠帅团队,联合大连交通大学教授王韶旭团队,在低温高压水系/有机混合电解液开发方面取得新进展。该团队开发出具有宽电化学稳定窗口、耐低温、低成本的混合电解液,构筑出耐低温高性能微型超级电容器。

麻省理工学院的工程师创造了一种超级电容器,可以存储大量能量。来自麻省理工学院(MIT)和美国维斯研究所的一个团队周一公布了该设计,声称由这种材料制成的超级电容器具有协助世界向清洁能源过渡的“巨大潜力”。

在一项具有里程碑意义的新化学研究中,研究人员描述了他们如何在超级电容器中实现有史以来最高水平的能量存储(也称为电容)。这项研究由德克萨斯大学埃尔帕索分校名誉教授 Luis Echegoyen 博士和波兰比亚韦斯托克医科大学 Marta Plonska-Brzezinska 博士领导,最近发表在由领先研究出版商 Nature Portfolios 出版的《科学报告》杂志上。

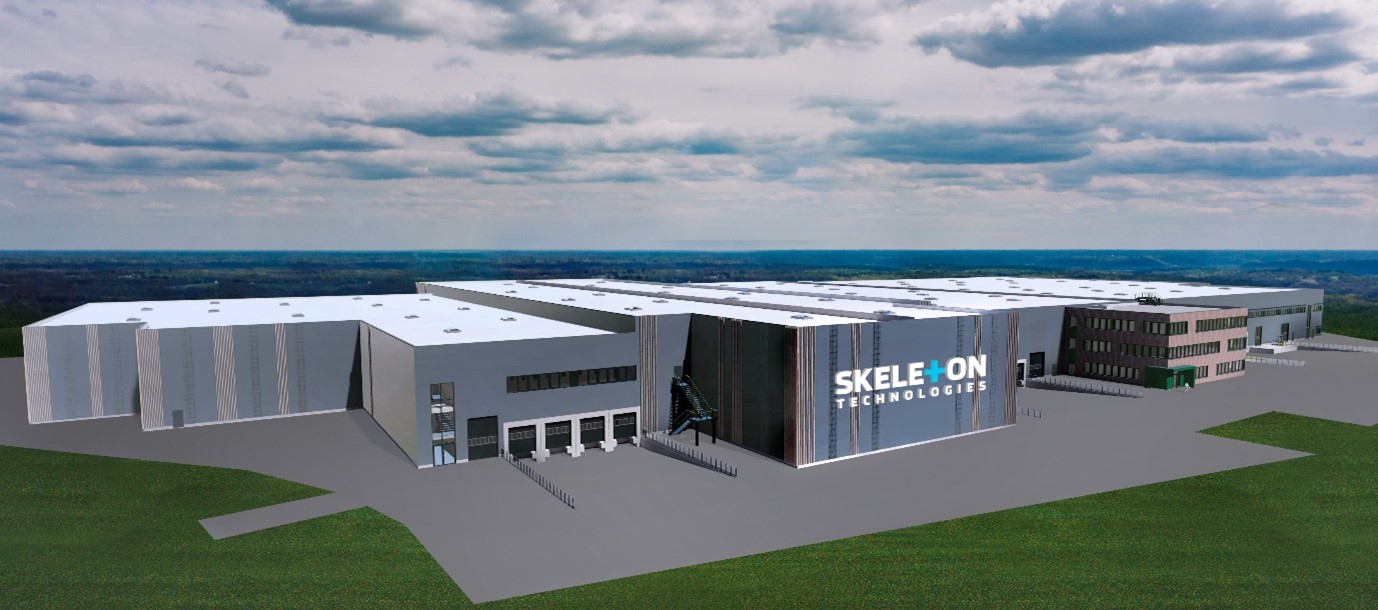

Skeleton Technologies 和 Siemens 正在合作开发、规划和实施全自动数字化制造工厂,以在莱比锡的 Markranstädt 生产超级电容器,这是 Skeleton 在萨克森州的第二个制造基地。

近日,中科院山西煤炭化学研究所(以下简称山西煤化所)主持制定的国际标准IEC/TS 62565-5-2 (超级电容器电极片—空白详细规范)由国际电工委员会纳米电工产品与系统技术委员会(IEC/TC 113)对外正式发布。

美国佛罗里达中部大学(UCF)通过改进美国宇航局(NASA)的相关技术,研制出比铝更轻,强度接近钢,可以增加平台功率的电动汽车动力装置。这一研究成果最近出现在Small杂志的封面。

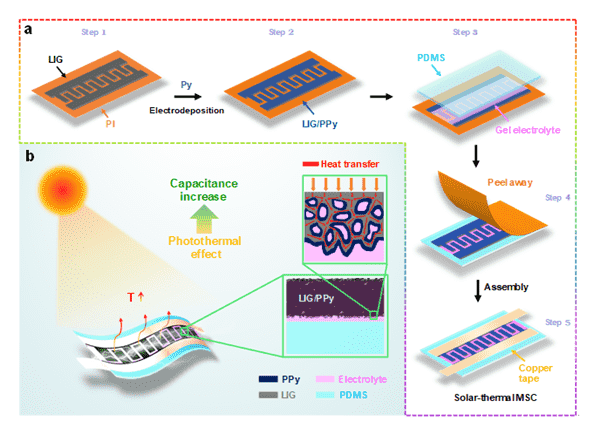

近期,中科院合肥研究院固体所王振洋研究员团队在光热增强型超级电容器研究方面取得进展。相关研究成果作为封面发表在Journal of Materials Chemistry A 期刊上。

超级电容器作为能量存储器件因具有较快的充放电速率、较高的功率密度和长的循环寿命等特点已被广泛应用于智能电网、新能源汽车、风力发电和太阳能能源系统等领域。目前,为提高超级电容器能量密度,多数相关研究工作主要集中在如何提高超级电容器的比电容量、倍率性能和循环稳定性等方面。为进一步促进超级电容器的发展,研究其稳定的工作电压窗口具有重要的理论和实际意义,然而工作电压受电解液、电极材料、正负极负载量、集流体、装配工艺等因素的影响,进而限制其能量密度的提高。

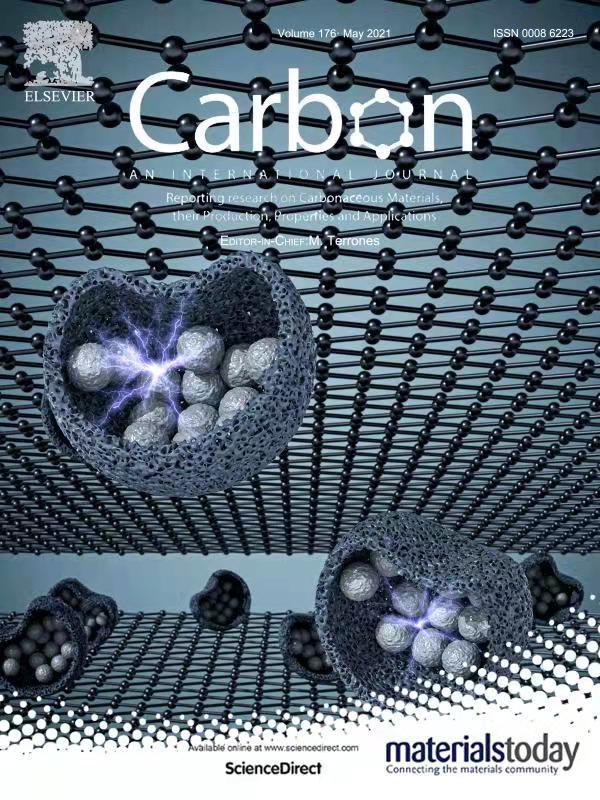

近日, 国际碳材料期刊《Carbon》以“Ultra-small Fe3O4 Nanoparticles Encapsulated in Hollow Porous Carbon Nanocapsules for High Performance Supercapacitors”为题,报道了上海交通大学材料科学与工程学院在新型磁性四氧化三铁-碳材料应用于超级电容器领域的研究成果。

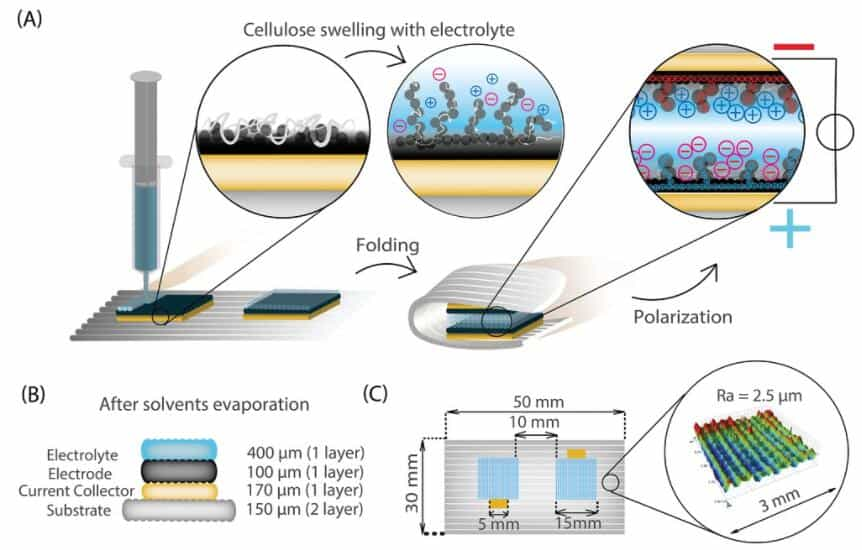

瑞士联邦材料科学与技术实验室(EMPA)的研究人员已使用3D打印制造出一种可持续的新型超级电容器。这种全3D打印电池由柔性纤维素和甘油基板组成,并用导电碳和石墨墨水图案化处理,能够承受数千次充电循环,同时保持其容量。

据最新一期《自然·通讯》杂志报道,德国著名物理学家奥利弗·施密特教授领导的国际团队成功研发出迄今为止最小的生物超级电容器,这种生物相容性储能系统为下一代生物医学的血管内植入物和微型机器人系统的应用开辟了可能性。

据外媒报道,近日,德国科学家通过将微型化电子技术跟折纸技术相结合研制出了他们所称的目前最小的微型超级电容器。这款突破性的储能设备比一粒灰尘还小,但电压跟AAA电池相似,这不仅对人体安全而且还能利用血液中的关键成分来增强其性能。

近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所功能材料物理与器件研究部研究员朱雪斌课题组在氮化钒(VN)超级电容器材料研究中取得进展。研究人员采用溶液法在硅基片上制备出多孔VN薄膜,该薄膜显示出优异的超级电容器性能。