中国科大在水系镍金属负极研究领域取得重要进展,论文探究了不同阴离子对于水系电解液中金属Ni沉积溶解的影响,通过电解质调控实现了过渡金属Ni的超高容量、无枝晶和高度可逆的沉积溶解。实验结果和理论计算表明,氯离子能够抑制金属Ni表面Ni(OH)2钝化层的形成。进而在半电池中实现了1000mAhcm-2的超高面容量,并能在低面容量下实现15000次的循环寿命。开发了一系列Ni-MnO2和Ni-PbO2全电池,展现出良好的电化学性能。

中国科学院近代物理研究所材料研究中心科研人员与北京航空航天大学合作者利用核径迹技术提出了一种新型三维锂负极框架构型。相关研究成果近日发表在《先进能源材料》上。

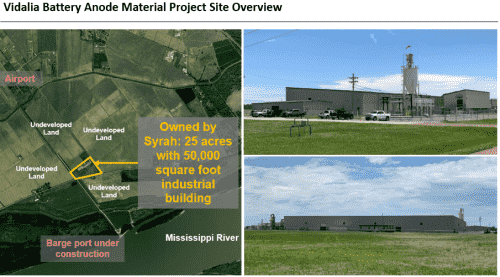

美国能源部 (DOE) 贷款计划办公室 (LPO) 已向总部位于澳大利亚的 Syrah Technologies LLC 提供了1.021 亿美元的贷款,用于扩建其位于路易斯安那州的 Syrah Vidalia 工厂,该工厂生产石墨基活性阳极材料(AAM),一种用于电动汽车 (EV) 和其他清洁能源技术的锂离子电池的关键材料。

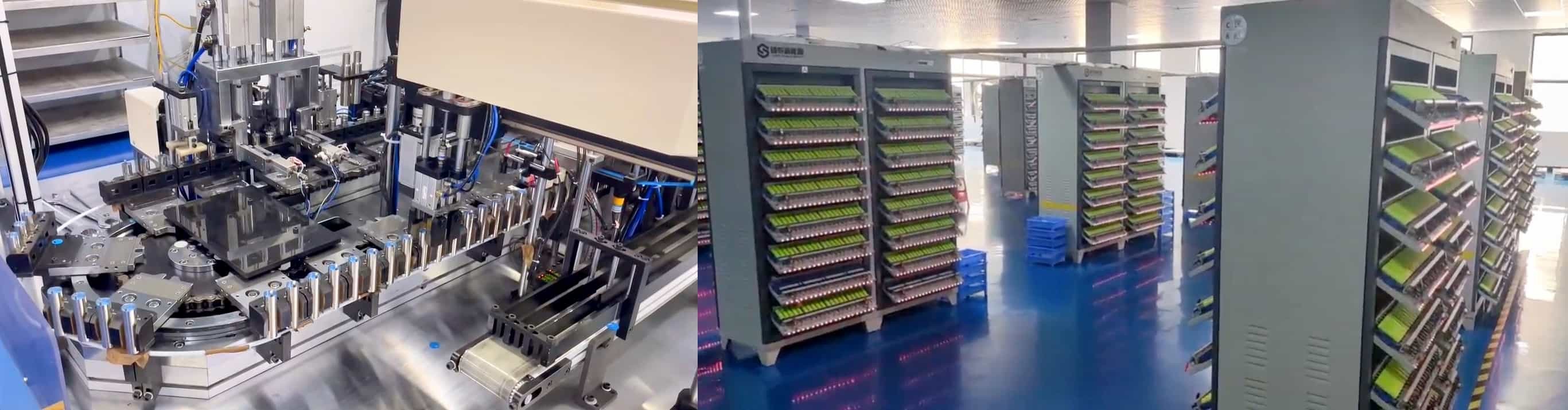

近日,中国科学院深圳先进技术研究院唐永炳研究员团队研发了一种新型铝基复合负极材料,让锂电池受得了炎热气候,扛得住冰天雪地,充电迅速,成本降低。目前该成果已在规模化量产中得到使用。

根据发表在《合金与化合物杂志》上的一项新的研究,关于全电动汽车最令人担忧的问题之一–电池容量–将很快变得没有意义,这要归功于一种新型纳米材料,它能够使锂离子电池的容量增加三倍并延长其使用寿命。

随着移动电子产品、大规模储能和电动汽车的快速发展,开发高能量密度、高功率密度、长循环寿命、高安全性的锂离子及后锂离子电池成为储能领域的研究热点和焦点。发展高容量、高倍率、高稳定性的电极材料是实现这一目标的重要途径。

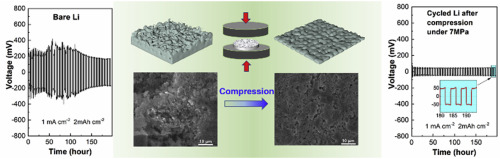

金属锂负极被视为高比能电池最理想的负极材料。然而,锂负极在充放电过程中存在锂枝晶的问题,导致电池容量迅速衰减和安全隐患问题。近日东南大学材料学院陈坚课题组在国际能源顶级期刊Nano Energy(IF 16.602)发表研究论文。