中国科学院金属研究所研究员张哲峰团队与中国科学院院士李殿中团队合作,在GCr15轴承钢疲劳开裂模型与性能优化研究方面取得进展。该研究建立了夹杂物-强韧性协同调控理论,并采用稀土改性技术,将轴承钢的拉-拉疲劳强度、拉-压疲劳强度提升至新水平。

中国科学院金属研究所研究员张哲峰团队与中国科学院院士李殿中团队合作,在GCr15轴承钢疲劳开裂模型与性能优化研究方面取得进展。该研究建立了夹杂物-强韧性协同调控理论,并采用稀土改性技术,将轴承钢的拉-拉疲劳强度、拉-压疲劳强度提升至新水平。

金属疲劳一直是工程领域的一个大问题,如何克服这个问题关乎着事物的运转效率和持久性。从古至今,人们一直在探索着解决金属疲劳的方法,每一次的技术进步都是人类文明的脚步。而现今,随着科技的发展,3D打印技术的崛起开辟了新的可能性。通过这种技术,我们可以制造出复杂的几何形状和结构,从而开发出在传统加工方法中无法生产出来的产品。然而,即便是这种新兴的技术,也无法逃脱材料疲劳的问题。

2023年7月19日,美国新墨西哥州阿尔伯克基市桑迪亚国家实验室和美国德克萨斯A&M大学材料科学与工程系的Michael J. Demkowicz与 Brad L. Boyce团队,探讨了裂纹通过可被描述为由局部应力状态和晶界迀移的组合引起的裂纹侧面冷焊的过程愈合。疲劳裂纹可以通过与微观结构特征的局部相互作用在金属中自主愈合,前提是工程师如何设计和评估结构材料疲劳寿命的最基本理论。并且还讨论在各种服务环境中的疲劳的影响。

中国科学技术大学俞书宏院士团队和吴恒安教授团队成功揭示了双壳纲褶纹冠蚌铰链内的可变形生物矿物硬组织的耐疲劳机制,提出了一种多尺度结构设计与成分固有特性相结合的耐疲劳设计新策略,为未来耐疲劳结构材料的合理创制发展提供了新的见解。

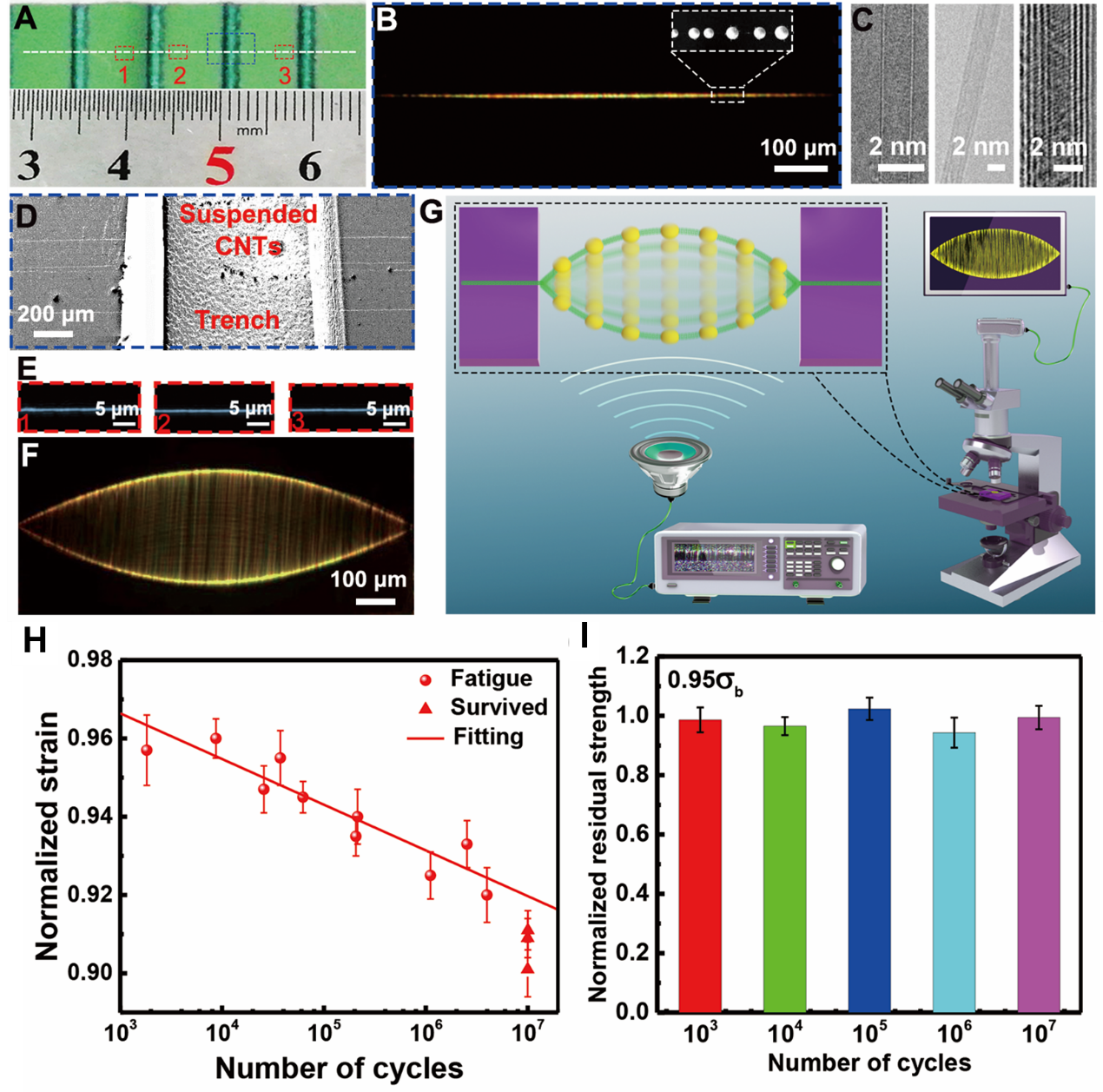

近日,清华大学化工系魏飞教授和张如范副教授团队在碳纳米管耐疲劳性能研究方面取得重大突破,首次以实验形式测试了厘米级长度单根碳纳米管的超耐疲劳性能。相关成果以“超耐久性的超长碳纳米管”(Super-durable Ultralong Carbon Nanotubes)为题,于8月28日在线发表于国际顶级学术期刊《科学》(Science)上。