近日,受到在自然界酸性环境中能够稳定存在的白铁矿石的启发,中国科学技术大学高敏锐教授课题组研制了一种用于质子交换膜(PEM)电解池阴极析氢反应的白铁矿型催化剂,其可在1 A cm-2的电流密度和60 °C条件下稳定运行410 h以上。

通过海上可再生能源进行电解海水制氢被科学家认定为未来获取“绿氢”能源的重要途径之一。然而,海上可再生能源(如风能、光伏、潮汐能等)具有波动性强、环境苛刻等特点,加之海水体系含有大量的Cl-以及其他细菌微生物等,需进一步提升电极材料。

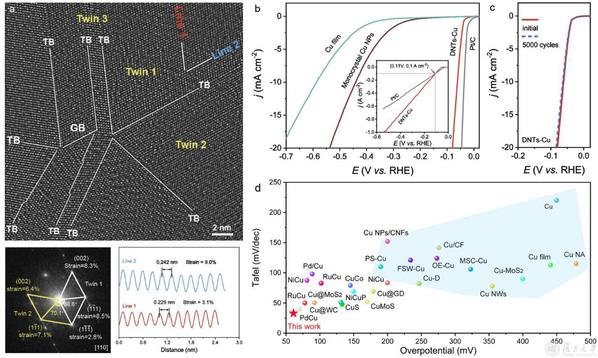

电解水制氢是绿氢制备的重要手段,是解决能源与环境问题、实现“双碳”目标的重要途径。铂是碱性条件下电解水阴极析氢反应的最有效催化剂,但是仍表现出较大的过电势,在大规模制氢中具有较高的电能损耗。长期以来,铂催化剂的研究主要集中在稳定立方相纳米材料。虽然亚稳相贵金属纳米材料具有独特的催化性质,该类材料的研究仍处于初级阶段,缺乏足够的合成和电子调控策略以充分激发该类材料的催化潜力。

澳大利亚皇家墨尔本理工大学的研究人员找到了一种创新的、有前途的方法,可以将绿色氢的产量提高14 倍——利用声波电解制氢。据工程师介绍,他们的发明可以显着降低绿色氢气的生产成本。

氢能作为一种具有能量密度高的可再生清洁能源,对于碳中和目标的实现具有重大意义。电解水是一种绿色制氢的重要技术,然而,目前工业电解水制氢技术仍然面临三大关键挑战。

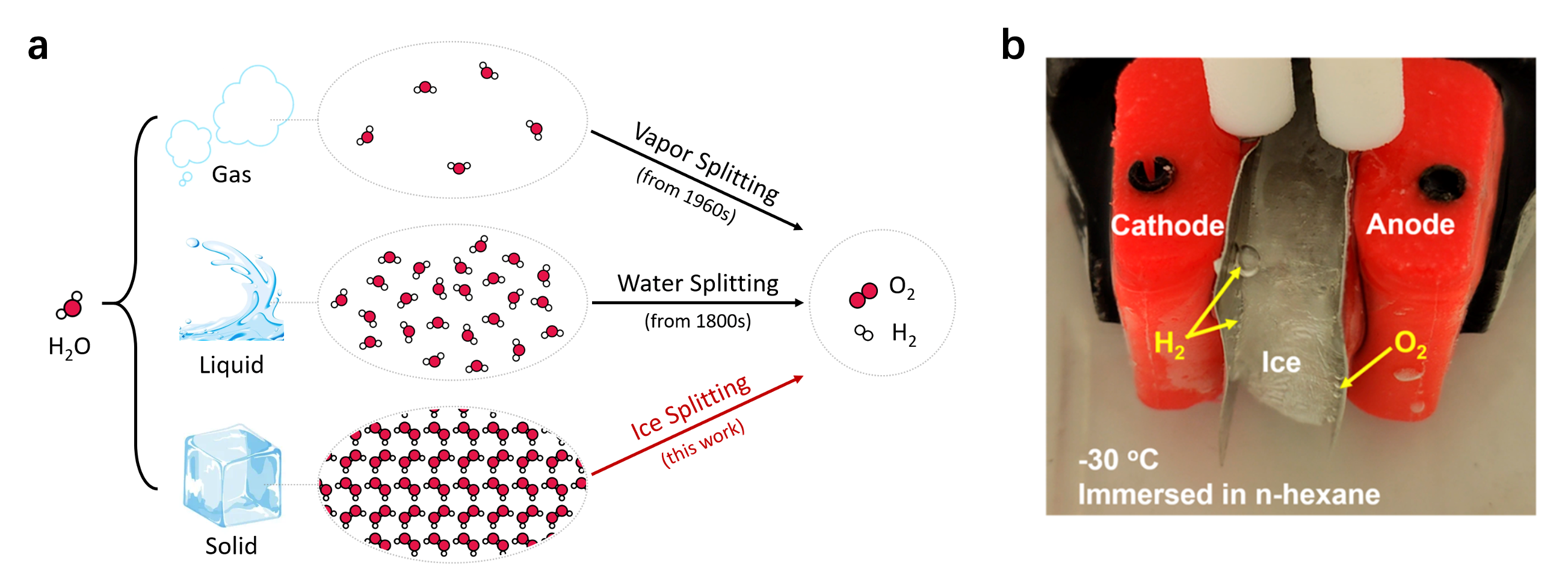

11月30日,中国工程院院士谢和平与他指导的深圳大学、四川大学博士生团队在《自然》发表论文,以物理力学与电化学相结合的全新思路,建立了相变迁移驱动的海水无淡化原位直接电解制氢全新原理与技术。该技术彻底隔绝了海水离子,实现了无淡化过程、无副反应、无额外能耗的高效海水原位直接电解制氢,即可在海水里原位直接电解制氢。

为实现国家“双碳”目标,满足现代社会对于清洁能源的需求,寻求高效的清洁能源生产变得尤为重要。电解水制氢是绿氢制备领域最有前景的途径之一,是未来可再生能源工业链条上的重要环节。目前,电解水制氢仍存在较高的电耗成本,是该技术转向大规模工业应用所面临的主要难题。究其原因,电解水的阳极析氧反应(OER)是一个涉及四电子转移的迟滞的化学反应过程,通常需要施加较高的过电势以驱动反应的进行,从而造成严重的电能损耗。

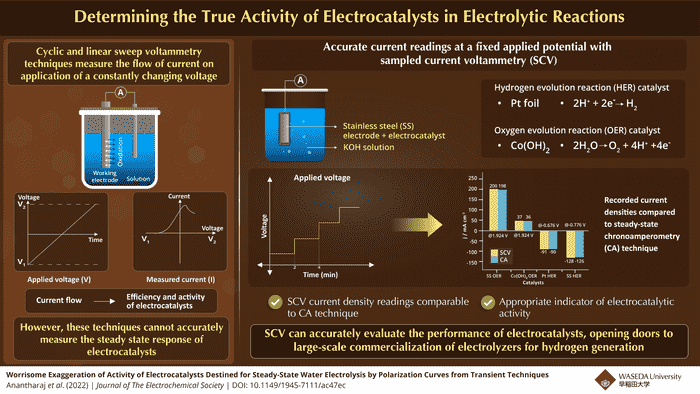

水电分解最近受到了极大的关注,因为它具有作为清洁氢源的潜力。然而,两个问题长期以来一直存在:大量的能量损失,以及电催化剂(用于电解制氢的催化剂)的成本。幸运的是,几种新型的电催化剂已经出现,这可能会解决这些问题。日本的研究人员使用非常规技术对水分解催化剂的活性进行了可靠的估计,提出了一种确定催化剂真实活性的替代技术。

9月29日,中国科学院大连化学物理研究所燃料电池系统科学与工程研究中心研制的兆瓦级质子交换膜(PEM)水电解制氢系统,在国网安徽公司氢综合利用站实现满功率运行。经国网安徽公司组织的专家现场测试,该系统额定产氢220Nm3/h,峰值产氢达到275Nm3/h。

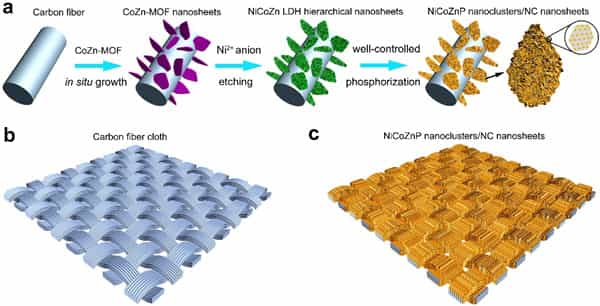

近期,中国科学院合肥物质科学研究员固体物理研究所纳米材料与器件技术研究部孟国文研究员课题组与韩国浦项科技大学合作,在过渡金属基催化剂的设计合成及其全电解水制氢方面取得新进展,通过优化设计与精准调控,在碳纤维布电极上原位生长制备单分散、超小尺寸过渡金属磷化物纳米晶均匀负载的氮掺杂碳分级纳米片阵列,具有优异的电催化析氢反应(HER)和析氧反应(OER)双功能催化性能,实现高效全电解水制氢。

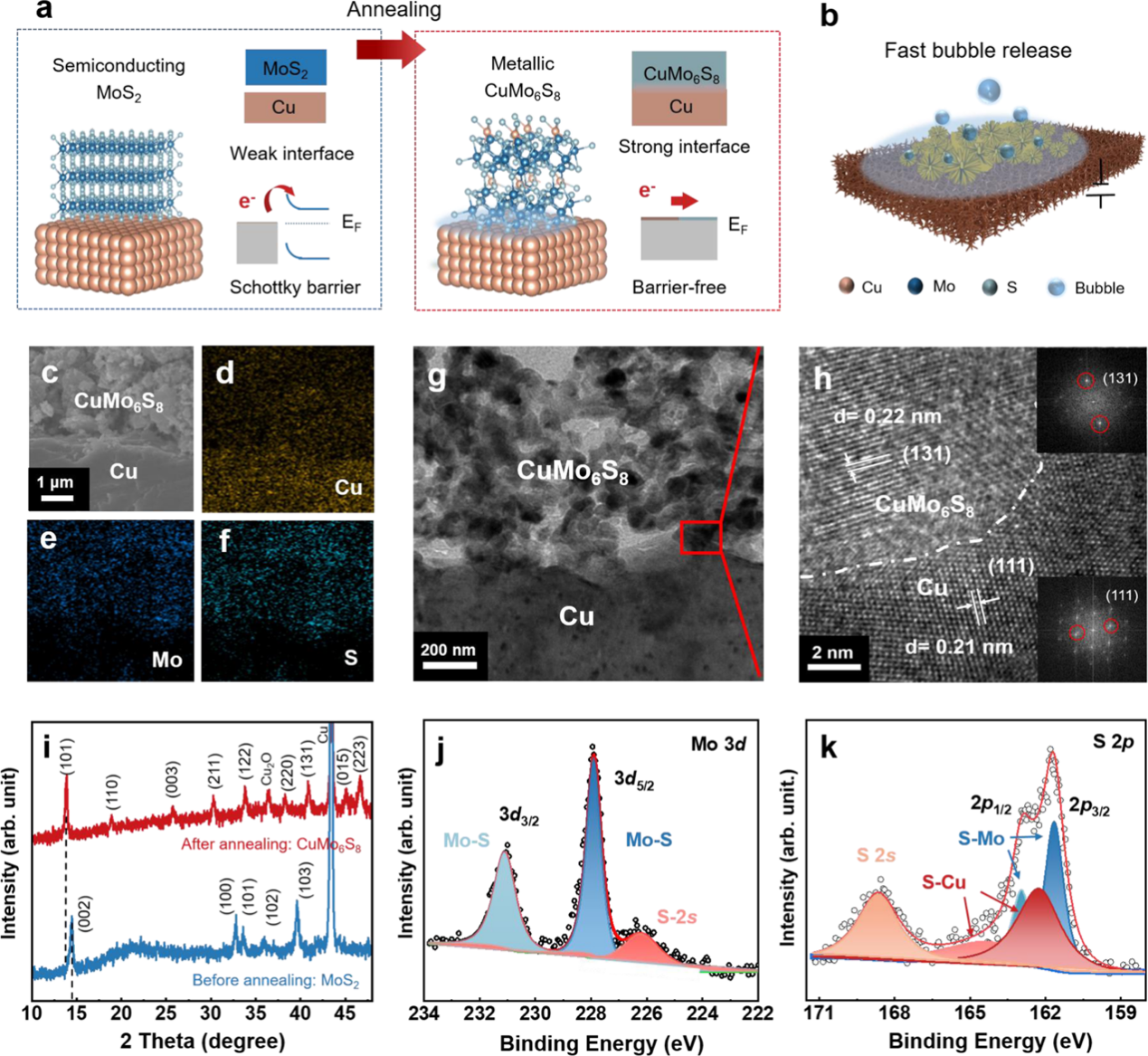

近日,西安交通大学航天航空学院申胜平教授团队针对上述问题设计了一种钨(W)@二硫化钨(WS2)核壳型纳米球结构,揭示了该结构对于WS2电学及化学性能提升的机理,通过微结构设计使得WS2的电催化析氢性能超过了绝大多数同类材料。

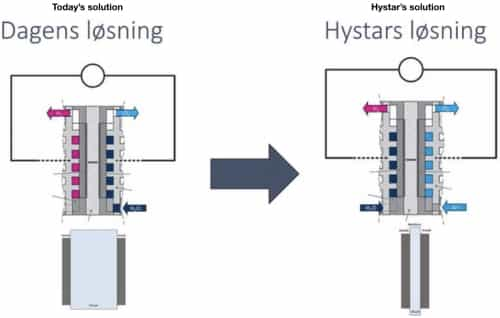

Hystar公司是从SINTEF公司分离出来的,该公司正在开发一种新型PEM电解技术,该公司已经筹集了5000多万挪威克朗(590万美元),以支持进一步的开发和商业化。Hystar的电解器比现有技术使用更少的能源生产氢气,并能大幅提高氢气产量,实现高效电解制氢。

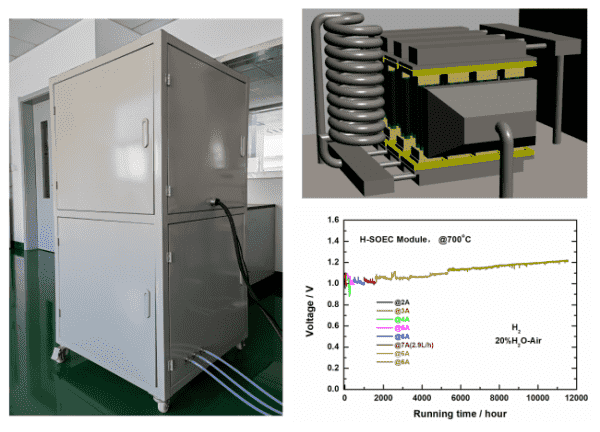

近日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员温兆银带领的团队面向高温电解水蒸气制氢的应用方向,在高温质子导体材料的基础研究和电解水蒸气制氢系统开发方面取得了重要进展,研制的管式高温电解堆连续运行超过1万小时。相关材料体系的研究结果国内外尚未见公开报道。

澳大利亚内陆地区的一个新项目将试验一种创新技术,通过捕捉空气中的水分,并通过水解将其分解,通过太阳能转化为氢气,使炎热、干旱地区成为能源出口国成为可能。