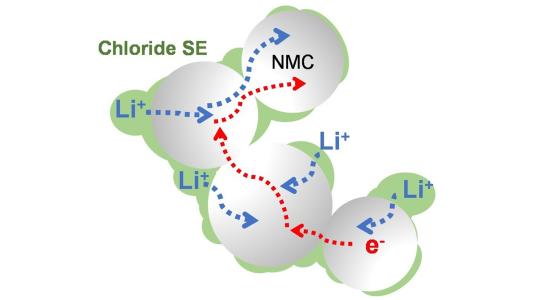

采用不可燃无机固态电解质的全固态锂电池可以满足对高安全性储能系统日益增长的需求。全固态锂电池通常采用包含了电极活性材料、导电子和导离子助剂的复合电极。不同组分之间在化学、电化学和力学等性能上难以完美匹配从而诱发多种界面问题,严重恶化电池能量密度和使用寿命。

近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所固态能源系统技术中心在高电压固态锂电池关键材料研究方面取得进展。相关成果分别发表在《自然-通讯》、《先进能源材料》、《先进功能材料》和《化学学会评论》等期刊上。

全固态锂电池可以克服目前商业化锂离子电池在安全性上的严重缺陷,同时进一步提升能量密度,对新能源车和储能产业是一项颠覆性技术。但是,由于全固态锂电池的核心材料—固态电解质—难以兼顾性能和成本,目前该技术的产业化仍面临巨大阻碍。

电池技术是新能源车、储能等关键“双碳”技术的核心,而下一代电池的研究焦点,在于比起目前商业化锂离子电池具有更高安全性和更大能量密度提升空间的全固态锂电池。

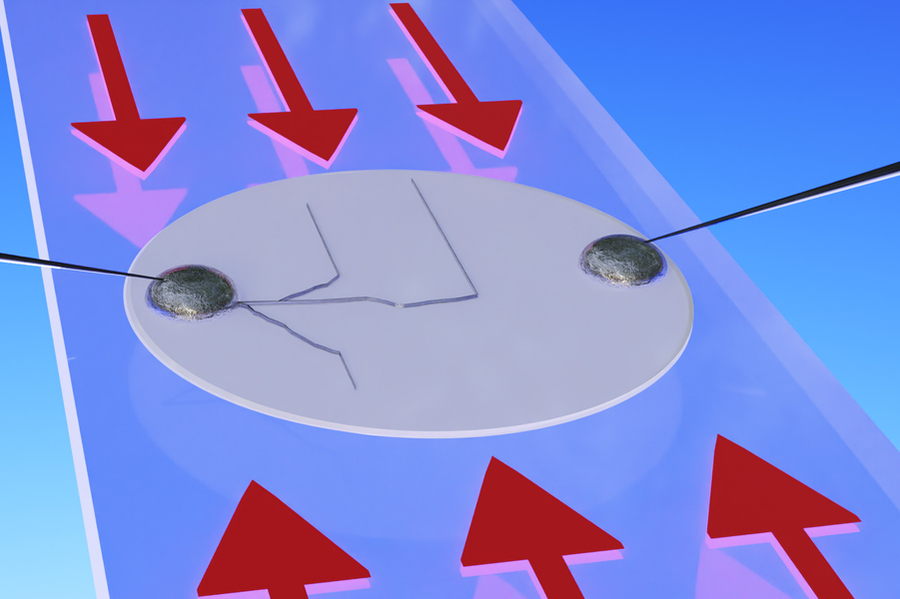

采用固态电解质的新型锂金属电池重量轻、易燃、能量大、充电速度快,但由于莫名其妙的短路和故障,开发进展缓慢。现在,斯坦福大学和 SLAC 国家加速器实验室的研究人员表示,他们已经解开了这个谜团。它归结为压力——更准确地说是机械压力——尤其是在强力充电期间。

麻省理工学院研究人员的一项发现最终可以打开设计新型可充电锂电池的大门,这种电池比当前版本更轻、更紧凑、更安全,世界各地的实验室多年来一直在研究这种电池。

新型电池材料为全固态电池的发展提供了希望。在寻找完美电池的过程中,科学家们有两个主要目标:创造一种大容量且安全使用的设备。许多电池含有液体电解质,它们可能是易燃的。因此,固态锂离子电池对科学家来说越来越有吸引力。固态电解质的主要吸引力在于它不会着火,并且可以有效地放置在电池中。

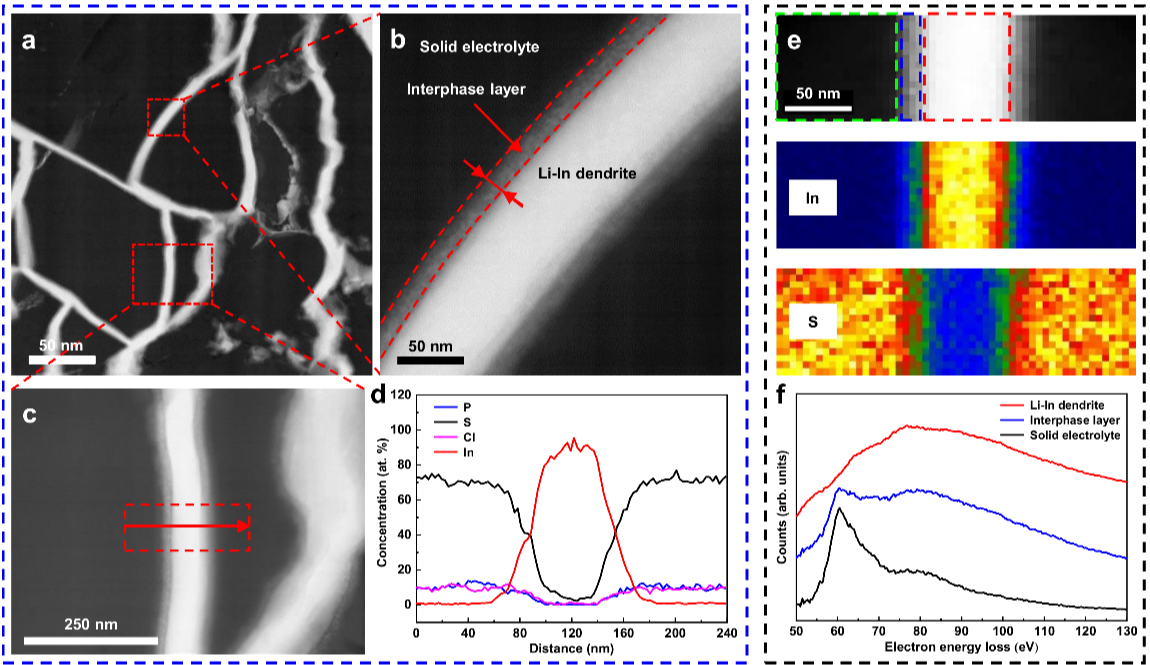

合金负极是全固态锂电池重要的发展方向,而锂铟负极凭借其良好的机械性能和稳定的电势,是实验室中最常使用的合金负极之一,尤其在硫化物电解质的测试中。虽然锂铟负极表现出良好的循环性能,但是经过调研发现,大部分电池都是在低负载(<1mAh cm-2)和小电流(<0.5mA cm-2)下运行的,在高负载和大电流下锂铟负极是否依然稳定,目前尚无研究可以阐明,而这对固态电池的基础测试具有重要意义。

用于电动汽车的下一代固态锂金属电池开发商 QuantumScape Corporation发布了一份关于其固态锂金属电池性能的独立第三方实验室测试报告。

全世界化学电池研究人员的一个最重要的研究领域是改进用于电动汽车和其他电子设备的电池。大多数现代电动汽车依靠锂离子电池,但由于其费用、重量和充电时间,它们并不理想。几十年来,研究人员一直试图用固态锂金属电池取代传统锂离子电池。

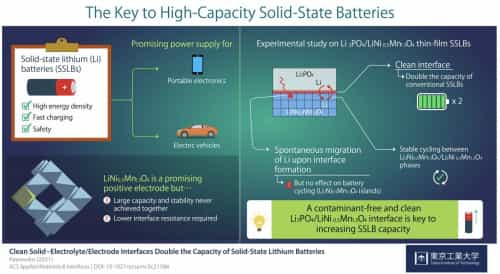

东京工业大学(Tokyo Tech)、东北大学、国立先进工业科学技术研究所和日本工业大学的科学家们通过实验证明,清洁的电解液/电极界面是实现高容量固态锂电池(SSLBs)的关键。他们的发现可以为改进电池设计铺平道路,提高移动设备和电动汽车的容量、稳定性和安全性。

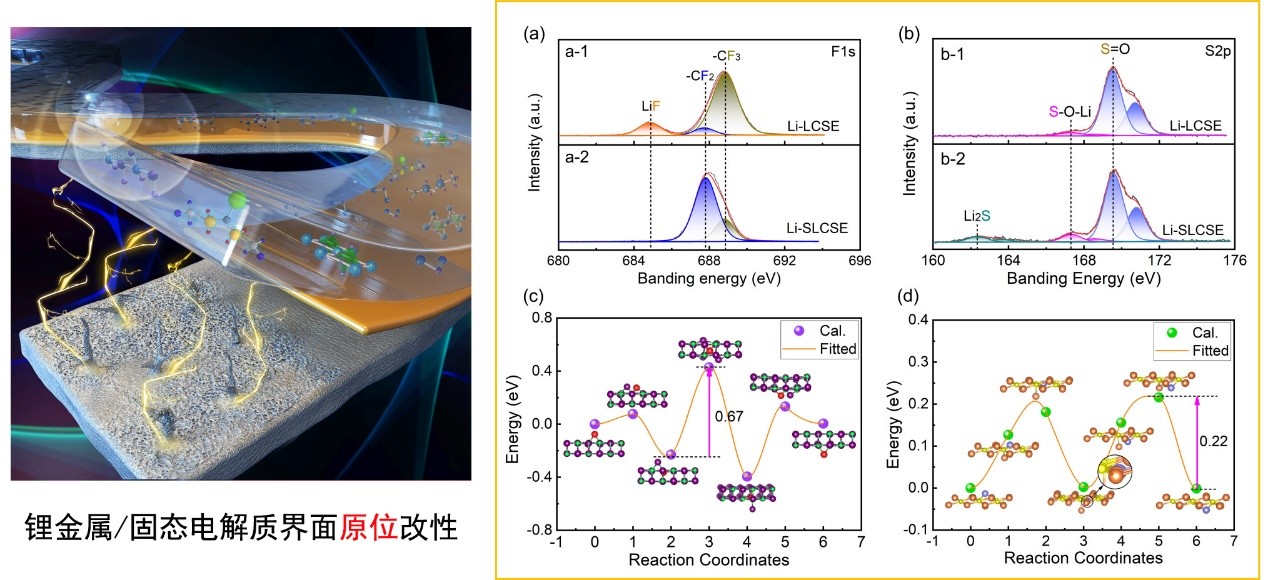

西安交通大学化工学院唐伟教授团队与新加坡国立大学化学与生物工程系郑光远助理教授、北京航空航天大学缪奶华副教授合作,联合报道了一种3Li2P⸱2P2S5-LiTFSI-PVDF复合固态电解质(SLCSE)。该复合固态电解质在电池充放电过程中,能够在锂金属负极表面原位生成一种含Li2S修饰的界面层。实验结果显示该界面层能够减缓复合固态电解质中PVDF的分解。