在碳达峰、碳中和的战略时代背景下,能源转型已经成为全球共识。稀土元素有“工业维生素”和“新材料之母”之称,作为高新技术发展的战略资源,随着科技的突破变得越来越重要。我国作为稀土出口大国,优化稀土资源绿色高效的综合利用,突破低浓度稀土回用的技术瓶颈,实现稀土行业的可持续发展已成为稀土矿产资源开发利用的重要课题。

在碳达峰、碳中和的战略时代背景下,能源转型已经成为全球共识。稀土元素有“工业维生素”和“新材料之母”之称,作为高新技术发展的战略资源,随着科技的突破变得越来越重要。我国作为稀土出口大国,优化稀土资源绿色高效的综合利用,突破低浓度稀土回用的技术瓶颈,实现稀土行业的可持续发展已成为稀土矿产资源开发利用的重要课题。

自然界中的各种生物常常激发科学家们的灵感,促使他们开发出创新的科技和材料。例如,蜜蜂巢的结构启发了轻质但坚固的建筑材料的设计;鲨鱼皮的特殊纹理帮助开发出减少水下摩擦的涂层;蜘蛛丝的强度和柔韧性成为了高性能纤维的灵感来源。在这些自然现象的研究中,科学家们不仅学习了生物特性,还能够将这些特性应用于人类的日常生活中,从而推动技术和材料科学的进步。

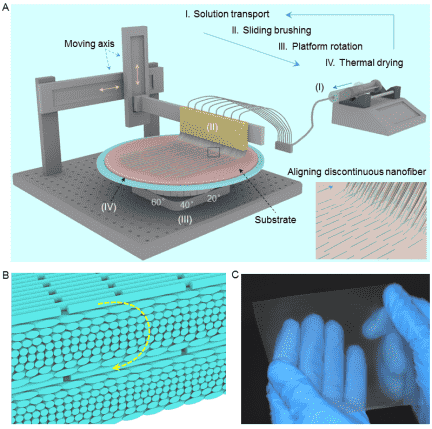

中国科学技术大学俞书宏院士团队首次提出了非连续布利冈(Bouligand)结构的设想,并发展了一种程序化组装纳米纤维的方法,成功地创制出一种新型的轻质高强仿生非连续布利冈结构纳米复合材料,实现了非连续纤维桥连和布利冈构造诱导裂纹偏转的协同增韧。该成果为研制高性能结构材料提供了新的组装方法。相关论文日前发表在国际期刊《物质》上。

据美国橡树岭国家实验室官网近日消息,科学家使用新技术制造了一种长10厘米、宽4厘米的铜/碳纳米管复合材料。该材料能够增加铜线电流容量,可按比例缩放,是用于超高效、高功率密度马达的新材料。

近期,中国科学院福建物质结构研究所研究员孙庆福团队在客体反应驱动的“分子笼-连体分子笼”的仿生结构转化研究取得进展。该研究选择1-羟甲基-2-萘酚(G1)这一已知的o-QMs前驱体作为客体,通过疏水作用将其包裹的具有大尺寸空腔的水溶性分子笼1中,意外发现一种由客体反应诱导的从较大空腔的分子笼1到含有两个较小空腔的连体双笼2的结构转化现象。

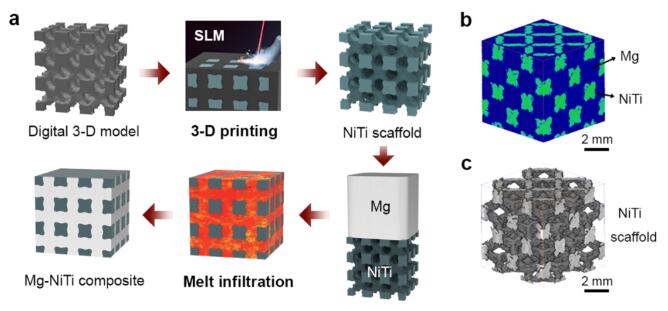

最近,针对航空航天、精密仪器等领域对于材料减震、吸能等方面的性能需求,中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂实验室刘增乾、张哲峰,钛合金研究部李述军、杨锐等与美国加州大学伯克利分校、中国工程物理研究院开展合作,借鉴天然生物材料三维互穿微观结构的理念,将镁熔融浸渗至增材制造的镍钛合金骨架,构筑成轻质、高强、高阻尼、高吸能镁-镍钛仿生复合材料。